教育情報化最前線[栃木県矢板市]

タブレット端末で授業改善、教職員の働き方改革へ

子どもの「自ら学ぶ力」を育てたい

栃木県矢板市教育委員会

教職員用タブレット端末の配付をきっかけに活用が広がる

矢板市立東小学校

「初心者」から「上級者」まで使える『SKYMENU Class』

私は、矢板小学校の情報主任として、また「タブレット端末活用調査研究会」のメンバーとして、タブレット端末の活用推進に取り組んでいます。活用推進といっても、先生方は本当に忙しく、本校の教職員全員を集めた校内研修の実施も容易ではありません。そこで、各学年1名を情報担当とし、その先生方にタブレット端末や『SKYMENU Class』の使い方をお伝えすることで、本校全体の活用を広げてきました。今では、学級担任を持つ先生は全員、タブレット端末を使えるようになっています。

タブレット端末の使われ方はさまざまです。ICT活用が苦手な先生は、大型提示装置にデジタル教科書を投影したり、児童のノートを[カメラ]で投影して[マーキング]したりするなど、教材提示を目的に活用しています。一方で、ICT活用が得意な先生は、児童用タブレット端末を使って、[発表ノート]などのさまざまな機能を使った授業に取り組まれています。ICT活用の初心者から上級者まで、幅の広いニーズがあるのですが、『SKYMENU Class』一つでそれらに応えてくれています。

教材提示のツールから、児童の思考のためのツールに

5年理科「流れる水のはたらき」の学習で、『SKYMENU Class』を活用しました。私がこの実践でめざしたのは、教材の提示のためのICT活用ではなく、子どもたちが自分の考えを表現し、話し合うための手段。つまり、思考するためのツールとしてのICT活用です。

そこで「仮想の河川上のどこに堤防を築けば決壊を防げるのか」という学習課題を設定し、1人1台のタブレット端末に配付した教材で考えをまとめ、タブレット端末上で予想を立て話し合うという流れで実践しました。

[発表ノート]で、堤防の設置場所を1人ひとり考える

新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」の実現が言われています。子どもたちが主体的に学ぶためには、堤防を設置する場所について、自分なりの考えを持つことが大切だと考えました。そこで【写真1】のような教材を[発表ノート]で作成し、児童用タブレット端末に一斉配付しました。子どもたちは、河川イメージの背景の上に配置された「堤防」のオブジェクトを動かして、自分の考えを表現していました【写真2】。

![【写真1】竹川教諭自作の教材。「堤防」以外を[背景化]で固定した 【写真2】「堤防」のオブジェクトを動かし、設置場所を考える](image/fro75/s3_img01.jpg)

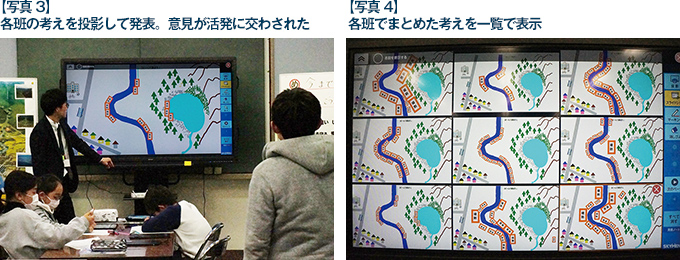

その後、個々の考えを持ち寄って、班で話し合い、班としての意見をまとめて発表してもらいました。すると、ほかの班が考えた案に対して、「それは違うのではないか」「もっとこうしたほうがいいのではないか」と、さまざまな意見が活発に出てきました【写真3、4】。今までにない議論の盛り上がりに、驚かされました。

特に、意見交流の場面では一方的な「伝える」活動ではなく、相互の伝え合いが活発に行われていました。質問に加えて、既習事項との矛盾点などへの意見もみられ、子ども同士による「会話」によって授業が進みました。主体的・対話的な学びが成立していたと思います。思考のツールとしてタブレット端末や『SKYMENU Class』を活用する効果を強く感じました。

(2019年7月取材/2019年11月掲載)