- HOME >

- 研究会・セミナー >

- 全国高等学校情報教育研究会 全国大会 >

- 第4回全国高等学校教育情報研究大会 大阪大会

このほど、第4回全国高等学校情報教育研究大会大阪大会が『ICTコンパス -風を受け新たな一歩を踏み出す-』をテーマに大阪経済大学で開催されました。同大会事務局を務められる大阪府立東百舌鳥高等学校の稲川孝司教諭にレポートいただきました。

全国高等学校情報教育研究会:http://www.zenkojoken.jp/

小中学校では情報に関する専門教科はないが、高等学校では平成15年に教科「情報」が新設され、21世紀の情報化社会の進展を背景に、これからの社会で生きる生徒に「情報」を教えている。新しい教科ということもあり、多くの教員が研究や実践授業を行い、互いに切磋琢磨して教科「情報」の進展に寄与しようと努力してきた。また、情報教育の発展と教員相互の情報交換を目的にして、各地で情報教育研究会の組織が作られ始めた。

その後、各地の研究会をまとめた全国高等学校情報教育研究会が作られ、全国高等学校情報教育研究大会が開かれた。

第1回大会は平成20年に武蔵工業大学で、第2回は平成21年に筑波学院大学で、第3回は平成22年に金沢工業大学で開催された。これまでの参加者と分科会とポスターセッションの発表件数は、第1回が300名と25件と11件、第2回が260名と24件と19件、第3回が200名と17件と13件であった。

平成23年の第4回大会は大阪経済大学で開催され、およそ250名の参加があった。分科会とポスターセッションでの発表件数は23件と16件であった。

過去の大会テーマは、第1回が『Next Stage

―新たに広がるネットワークの構築 ―』、第2回が『ICT コンパス ―あふれる情報の波を乗りこなす―』、第3回が『ICTコンパス ―新たなる風―』となっている。

過去の大会テーマは、第1回が『Next Stage

―新たに広がるネットワークの構築 ―』、第2回が『ICT コンパス ―あふれる情報の波を乗りこなす―』、第3回が『ICTコンパス ―新たなる風―』となっている。

第4回を大阪で開催するに当たり、学習指導要領が改訂され高等学校では平成25年から新しい共通教科情報が始まるのに合わせ、ますます教科情報が発展することを祈念して、大会テーマを『ICTコンパス -風を受け新たな一歩を踏み出す-』とした。

昨年度から大会日程が2日間になり、遠方からの参加・発表がしやすくなっている。今回は参加が青森から大分まで、発表は秋田から山口まで、幅広い地域から多くの先生方に参加いただいた。

【表1】第4回大阪大会の概要

「情報の科学的な理解を深める学習法」という演題で大阪電気通信大学医療福祉工学科の兼宗進教授にご講演をいただいた。

「情報の科学的な理解を深める学習法」という演題で大阪電気通信大学医療福祉工学科の兼宗進教授にご講演をいただいた。

情報の科学と技術を自然科学と対比させて話をされた後、CSアンプラグドの話の中から2進数の教材の教え方をフロアーからの5人の先生に協力してもらい実演された。他にパリティビットや光の3原色の話、バーコードリーダやICカードリーダなどの機器の利用、プログラミング言語ドリトル、情報科学コンテストの紹介があった。

情報の科学だけではなく情報の技術も重要だということと、「情報の科学的理解」を新学習指導要領の「情報の科学」だけでなく「社会と情報」でもしっかりしくみを教えることが重要だということ、教師が教えすぎず生徒が自ら本質を学ぶように導くことが大切だという点は納得できた。

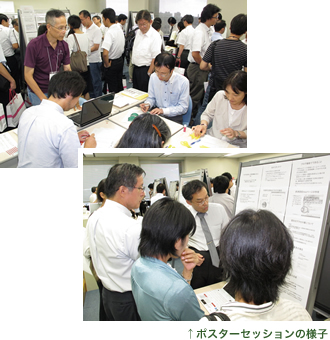

ポスターセッションでは表2に示す16件の発表があった。発表者がポスター期間中に他のポスター発表を見ることができるように、ポスターセッションを2つのグループに分けた。能城先生はパソコンを持ち込んで実演を行い、五十嵐先生らはワークショップとして実習を行った。 また、電子情報技術産業協会/日本電気株式会社の大山氏からアルゴロジックの授業提案もあった。

ポスターセッションでは表2に示す16件の発表があった。発表者がポスター期間中に他のポスター発表を見ることができるように、ポスターセッションを2つのグループに分けた。能城先生はパソコンを持ち込んで実演を行い、五十嵐先生らはワークショップとして実習を行った。 また、電子情報技術産業協会/日本電気株式会社の大山氏からアルゴロジックの授業提案もあった。

少し部屋が狭かったが、参加者が非常に多く、質疑・応答が活発に行われ、2時間の発表時間が、あっという間に過ぎてしまった。

2日目の分科会は、「新学習指導要領に向けて」、「社会と情報」、「情報の科学」、「授業評価と育成」、の4つのテーマに分かれて23件の発表が行われ、活発な質疑応答が行われた(表3)。

2日目の分科会は、「新学習指導要領に向けて」、「社会と情報」、「情報の科学」、「授業評価と育成」、の4つのテーマに分かれて23件の発表が行われ、活発な質疑応答が行われた(表3)。

大会終了後には、著作権に問題のない限り、発表資料をWebに掲載する許可を得て、掲載してある1)。参加できなかった全国の先生にも見てほしいという大会事務局の願いからである。

来年度の全国大会は8月に千葉県で開かれることが決まった。多くの先生方が集まり、新しい学習指導要領の実施に向けてますますの情報教育の発展を期待する。

【引用文献】1.全国高等学校情報教育研究会Web:http://www.zenkojoken.jp

【表2】ポスターセッションの発表内容

- (1)

- 「オープンソースを活用したネットコミュニティ授業環境の構築」実演編

東京都立上野高等学校 能城 茂雄 - (2)

- 楽しみながら学ぶ音のディジタル化

愛知県立天白高等学校 近藤 敏文 - (3)

- Xampp+NetCommonsで作るWeb実習環境

石川県立金沢二水高等学校 鹿野 利春 - (4)

- イメージ化・記号化を意識して受発信能力を育成する学習の考察

日本学園高等学校 磯崎 喜則 - (5)

- Windows SharePoint Services 3.0(WSS)を利用した校内ポータルサイトの運用

東京都市大学付属中学校・高等学校 神藤 健朗 - (6)

- 10㎝はどれくらい? 10秒はどれくらい?

生徒自らが関わったデータのばらつきを分析する

神奈川県立横浜清陵総合高等学校 五十嵐 誠

神奈川県立海洋科学高等学校 若林 庸夫 - (7)

- Webアクセシビリティ 「私が基準です」

大阪府立茨木高等学校 八幡 淳一 - (8)

- 「社会と情報」に向けて今から準備すべき事

中央大学杉並高等学校 生田 研一郎

- (9)

- アルゴリズム体験ゲーム「アルゴロジック」

(社)電子情報技術産業協会/日本電気株式会社 大山 裕 - (10)

- 論理パズルを利用した情報・総合の授業の展開について

大阪学院大学高等学校 松本 宗久 - (11)

- 全日制と定時制における情報教育の違い

茨城県立古河第一高等学校 武藤 靖晴 - (12)

- ブログを活用した学校情報化のとりくみ

大阪府立摂津高等学校 山室 公司 - (13)

- 情報Aから社会と情報へ

~コミュニケーションを切り口とした授業実践~

東京都立町田高等学校 小原 格 - (14)

- 学校の身近な課題を用いた「問題解決」の授業

聖母被昇天学院中学校高等学校 岡本 弘之 - (15)

- 2進数と10進数の変換の指導

山口県立岩国高等学校 山下 裕司 - (16)

- 生徒の身近なテーマを意識した授業づくり

大阪府立センター附属高等学校 長瀬 勇輝

【表3】分科会発表内容

【第一分科会】新学習指導要領に向けて

|

【第2分科会】社会と情報

|

【第3分科会】情報の科学

|

【第4分科会】授業評価と育成

|

(2011年10月掲載)