- HOME >

- 情報教育 >

- 教科「情報」実践報告 >

- 高等学校でのCSアンプラグドの実践

高等学校でのCSアンプラグドの実践

野部 緑(大阪府立寝屋川高等学校 教諭)

【あらまし】

コンピュータサイエンス・アンプラグドは、情報の科学的な理解を体験を通して伝えるという教育手法である。情報の授業でも生徒の興味・関心を持たせることができ、内容の理解もしやすいことから有効な授業方法である。ここでは、筆者が授業で行ったCSアンプラグドについて発表する。

【1】CSアンプラグド

CSアンプラグドは、ニュージーランドのカンタベリー大学のTim Bell博士らによって提案・開発された学習コンテンツである。教材は公開されていてPDFでダウンロード可能であり、YouTubeなどのWebサイト(1)を通じてビデオを見ることもできる。日本では、大阪電気通信大学の兼宗進教授を監訳者として2007年に翻訳、出版されている。そこでは12のアクティビティ(学習活動)が紹介されている(2)。

日本国内では、既に実際に中学校の技術科や高等学校の情報科、大学の情報教育などで授業実践が行われ、その成果を元にした研究も進んでいる。だが、授業を担当した教員がブログなどで活用や応用を発表しているものの、それを単純に真似て実際に授業を行ってみるだけでは、1回の授業としては成立しない側面もある。また、場所や人数の制約などもある。

私は2006年度より、2つの高校で情報Bを担当しており、その授業で、CSアンプラグドを活用してきた。しかし、先程も述べたような理由で、生徒の多様性に配慮して、オリジナルのテキスト通りではない実践も行った。この発表では、これらの授業での活用や私自身が考えたCSアンプラグドについて発表する。

【2】大阪府立桃谷高校での実践

2.1 桃谷高校の特徴

大阪府立桃谷高等学校は、単位制であり情報A、情報B、情報Cのすべての科目が履修可能である。したがって、情報Bでは、情報Aや情報Cとの差異をつけるために、科学的な理解を中心とした授業を主に行い、そのなかでCSアンプラグドを活用した。

また、単位制であるため、少人数となることが多く、桃谷高校での情報Bの授業は10~20人ということがほとんどであった。

2.2 桃谷高校でのCSアンプラグド

谷高桃校では、12のアクティビティのうち、7種類を授業で行った。また、これ以外にオリジナルの公開鍵暗号の授業も行っている。

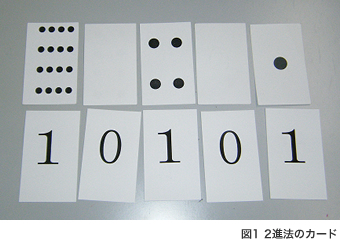

(1)2進法

1,2,4,8,16の点が描かれたカードを利用するアクティビティで「数値の表現」で利用した。生徒の興味を高めるために、カードを使う前に、導入で数当てゲームを行った。また、人数が少ないので名刺サイズのカードを配布して、一人一人に考えさせた。

1,2,4,8,16の点が描かれたカードを利用するアクティビティで「数値の表現」で利用した。生徒の興味を高めるために、カードを使う前に、導入で数当てゲームを行った。また、人数が少ないので名刺サイズのカードを配布して、一人一人に考えさせた。

図1のように、1と0を書き込んだカードも一緒に見せると理解が深まるようであった。また、このカードを利用すると、2枚で次の桁のカードと交換ということで、足し算への応用もできる。

(2)画像表現

テキストでは、画像の表現を目的としているが、数字にすると数が減るということで、圧縮の説明としてこのアクティビティを利用した。

また、テキストでは■□■■■の場合、「0,1,3」としているが、「黒1,白1,黒3」という伝え方もある。各自の考えた方法で圧縮したのち、交換して復元することで伝達方法についても考えさせることが可能であった。

(3)テキスト圧縮

テキストでは英語の歌になっているので、日本語の歌で利用。「ちいさい秋見つけた」など。圧縮の実践を組み合わせて、50分の授業を行った。

(4)パリティ

通信のしくみの単元で、エラーチェックとして授業を行った。JANコードもあわせて50分授業。

(5)探索

2人ずつの対戦ではなく、先生vs生徒で戦艦ゲームを行った。順番に生徒から一方的に当てていく形である。生徒の理解度で一進一退するので、逆に理解しにくい部分もあったようである。

(6)ソート

天秤を利用してテキスト通りに行った。ソートの方法の違いを確認し、回数を計算するなどして、並列ソートと合わせて50分の授業とした。

天秤を利用してテキスト通りに行った。ソートの方法の違いを確認し、回数を計算するなどして、並列ソートと合わせて50分の授業とした。

(7)並列ソート

シートが大きく、教室では行うことができずエレベータホールにて実践した。数字が並んでいく様子が面白かったという感想があり、興味はもったようである。

【3】大阪府立寝屋川高校での実践

3.1 寝屋川高校の特徴

2011年4月より、大阪府立寝屋川高校で授業を行っている。2・3年の分割履修が1単位と2年の2単位の授業があり、ともに情報Bである。1回の授業は65分。40人授業でTTはつかない。

3.2 寝屋川高校での実践

(1)ソートと探索のアクティビティ

3年生はディジタル表現については修了しているため、アルゴリズムに関係する、ソートと探索について実践した。ソートについては、桃谷同様であるが、探索の戦艦ゲームは無理なので、オリジナルに次のような実践を行った。

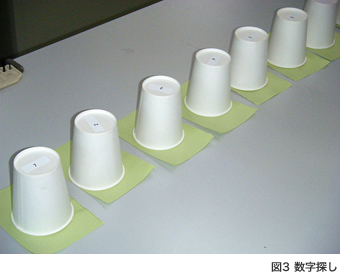

図3のように、紙コップの下に数字を隠しておく。生徒には、この数字のどれかを配布し、同じ数字を何回で見つけたかを記録させる。ランダムに並んでいたときと、順番に並んでいたときのどちらが見つけやすいかということから、探索の方法について考えさせるというアクティビティである。

図3のように、紙コップの下に数字を隠しておく。生徒には、この数字のどれかを配布し、同じ数字を何回で見つけたかを記録させる。ランダムに並んでいたときと、順番に並んでいたときのどちらが見つけやすいかということから、探索の方法について考えさせるというアクティビティである。

順番に並んでいるときは、配られたカードで予測がついたという生徒もいたが、コンピュータと人間の違いについての説明にもなった。

授業の展開としては、表計算ソフトでソートや探索(検索を実行)し、アクティビティを行った。その後、フローチャートについても説明をした。もっとも、フローチャートはかなり難しかったようである。

この2つについては、理解に役立ったという回答が多かった。

(2)AD変換のアクティビティ

東京農工大の辰己准教授のオリジナル教材であるが、本家のWebサイトにも拡張教材として採用・紹介されている。

2年生の授業の「アナログとディジタル」という単元で実施した。

2人一組で、一人が図4のように線を引く、この線の場所をものさしなどを使わずに隣の人に伝えてみようという形で行った。

2人一組で、一人が図4のように線を引く、この線の場所をものさしなどを使わずに隣の人に伝えてみようという形で行った。

生徒の感想では、「これでほとんど正確につたわるんですね」「アナログが古いという考えが間違いだと気づきました」といったものが多かった。

(3)2進法

数当てゲームののち5人の生徒にカードを使って、0~31の数字を作成させた。カードの表裏が1と0に相当することが理解しやすいようである。

【4】まとめ

桃谷高校では科学的な理解に特化した情報Bの授業で少人数のためさまざまなアクティビティを行った。しかし、普通科の40人の授業であっても、工夫しだいで授業のなかに取り入れることは十分可能である。

授業の導入部分などに、アクティビティを取り入れていくことで生徒が興味をもち、理解の助けにもなるので、これからも工夫をしていきたい。

参考文献

- (1)ComputerScienceUnplugged:

http://csunplugged.org/ - (2)兼宗進監訳:『コンピュータを使わない情報教育 アンプラグドコンピュータサイエンス』、イーテキスト研究所、2007年

- (3)カメ太の日記

http://kanemune.eplang.jp/diary/

※第4回全国高等学校情報教育研究大会大阪大会要項から転載

(2012年9月掲載)