- HOME >

- 情報教育 >

- 教科「情報」実践報告 >

- 情報の科学、やりませんか?

情報の科学、やりませんか?

中堅校でもできる「情報の科学」

佐藤 義弘(東京都立立川高等学校 主任教諭)

「社会と情報」「情報の科学」の2科目となった新しい学習指導要領が実施されたが、「情報の科学」は2割弱となっている。「情報の科学は難しいから」という声も聞くが、適切な目標を定め、教材を少し工夫すると、中堅校でも「情報の科学」を学ばせることができる。昨年度の実践事例とともに紹介する。

【1】「社会と情報」VS「情報の科学」

A・B・Cと3科目あった旧学習指導要領から「社会と情報」、「情報の科学」の2科目となった新学習指導要領が2013年より学年進行で導入されている。

1.1 採択の状況

新学習指導要領が学年進行で実施されている。昨年度の教科書発行部数では「社会と情報」が83%、「情報の科学」が17%となっている。

旧学習指導要領の「情報A」72%、「情報B」11%、「情報C」17%から考えると、「情報B」の後継とされている「情報の科学」が増えているとも言えるが、まだ「社会と情報」の比率が高い状況である。情報Aを開講していた学校のほとんどは、「社会と情報」を選んだとも考えられる。

教科書の発行数でも「社会と情報」は6社8冊、「情報の科学」は4社5冊と「社会と情報」の比率が高い。

1.2 どちらにするのか

情報の2科目はどちらかを選択して履修するが、学校選択としてどちらか一科目が開講されるのが一般的である。進学校では「情報の科学」、その他の学校では「社会と情報」が選択されるケースが多いようである。

私は昨年まで東京都立東大和高等学校に在籍していた。スポーツが盛んないわゆる中堅校である。旧学習指導要領では「情報A」を開講していたが、新学習指導要領では「情報の科学」を開講することになった。理由はさまざまな要因があるのだが、私自身は「情報の科学」を希望していたので、結果として希望したものとなった。

【2】「情報の科学」であるために

「情報の科学」を開講するにあたり、中堅校で生徒に十分受け入れられる内容とするための検討をした。

2.1 内容の検討

内容と言っても、学習指導要領に定められた内容はすべて実施するのは当然である。教科書も適切に利用する必要がある。「情報の科学」で生徒にとって難しいと考えられる単元はプログラミング・データベース・モデル化とシミュレーションの3つである。

この3 つの単元について、生徒にとって受け入れられる扱い方や授業内容を検討する必要があった。他の学習内容とのバランスを考えると、この3 つの単元に時間をかけることも難しい。

そのため、「プログラミングができる」といったレベルまで指導することは困難であると考えられる。

2.2 学習指導要領より

学習指導要領には「情報の科学」の目標は以下のように示されている。

情報社会を支える情報技術の役割や影響を理解させるとともに、情報と情報技術を問題の発見と解決に効果的に活用するための科学的な考え方を習得させ、情報社会の発展に主体的に寄与する能力と態度を育てる。

「情報の科学」では科学的な見方や考え方を習得させることが重要であると読むことができる。

プログラミング・データベース・モデル化とシミュレーションについて、学習指導要領の該当範囲は以下の通りである。

イ 問題の解決と処理手順の自動化

問題の解決をアルゴリズムを用いて表現する方法を習得させ、コンピュータによる処理手順の自動実行の有用性を理解させる。

プログラミングができなくても、アルゴリズムを表現できれば良いと考えられる。

ウ モデル化とシミュレーション

モデル化とシミュレーションの考え方や方法を理解させ、実際の問題解決に活用できるようにする。

数式モデルでなくても考え方や方法は理解できそうである。

イ 情報の蓄積・管理とデータベース

情報を蓄積し管理・検索するためのデータベースの概念を理解させ、問題解決にデータベースを活用できるようにする。

データベースの概念を理解させるには、設計までおこなわなくても問題ないようである。

2.3 “できる”から“できることを理解する”へ

内容の取り扱いを検討する中で、目標の置き方を変えるべきだと考えるようになった。

プログラミングの学習をすれば、「プログラミングができるようになる」が目標とされることが一般的である。しかし、プログラミングに興味のない生徒も履修する必修科目で、できるようになるまでの指導は大変難しい。

ここで、「プログラミングでプログラムが作られていることを理解する」という目標とすれば良いことに気づいた。プログラミングは体験的に学べば十分であり、フローチャートやプログラムが読めれば良いことになる。

興味のある生徒は自分でさらに学び、「できるようになる」ことも期待でき、興味のない生徒であっても、場面によっては「プログラミングで解決できる」と判断することができるようになると考えられる。

データベースやモデル化とシミュレーションも同様に考え、できるようになればどんなことに役立つかを理解することを目標とすることにした。

【3】実践報告

昨年の授業実践を上記3つの単元に絞って紹介する。他の単元についても体験的な実習と講義を組み合わせた授業を構成するよう心がけた。

2013 情報の科学:http://hs-joho.net/hyt/13k/

3.1 プログラミング

アルゴリズムについてはフローチャートを用いて考えることにした。フローチャートも穴埋めができること、トレースして実行結果を求められることを重視した。

プログラミングについてはドリトルを利用し、学ぶこととした。ドリトルは日本語でプログラミングができ、変数の宣言が必要なく、半角・全角や表記揺れに寛容なため、「プログラミングとはなにか」を学ぶためには好都合である。タートルグラフィックだけでなく、1から100までの和といった数値の計算も取り入れることで、フローチャートとの接続に考慮した。ドリトルの実践はさまざまな形で公開されているので参考にされたい。

ドリトル:http://dolittle.eplang.jp/

3.2 モデル化とシミュレーション

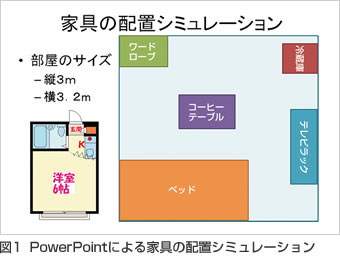

モデル化とシミュレーションの実習例として部屋のレイアウトを縮尺モデルで検討するものがある。この実習は手軽なようで、ハサミや定規などの準備が必要なだけでなく、トライアンドエラーによるシミュレーションが意外と難しい。

この実習をパワーポイントでおこなうこととした。パワーポイントはサイズを直接入力して図形を書くことができるので、正確なシミュレーションが可能である。シミュレーションの有用性やモデル化の重要性がよく理解できたと考えられる。

3.3 データベース

データベースは正規化については扱わないこととした。昨年の全国大会における近江兄弟社高等学校の長谷川友彦先生の実践などを参考に、sAccessというデータベース学習ツールを使うこととした。操作による変化が画面上に表示されるため、操作の実感が得やすい。プリセットのデータベースを操作するだけでも、データベースを活用する意義が生徒にも十分伝わるようである。データベースの機能や有用性は十分理解できたと考えられる。

Welcome to sAccess:http://saccess.eplang.jp/

【4】まとめ

「情報の科学」は、「情報社会の発展に主体的に寄与する能力と態度を育てる」ことを目標としている。「社会と情報」の目標である「情報社会に積極的に参画する態度を育てる」から一歩踏み込んで、発展させることを目的としている。発展させるだけの力をつけさせることは難しいが、発展させるための方法は理解できるのではないだろうか。

参考文献

- (1)ドリトルで学ぶプログラミング 第2版(2011年)

※第7回全国高等学校情報教育研究会全国大会(埼玉大会)要項から転載

(2014年10月掲載)