実践研究「情報科」

AIとは何か〜AIとの共生を考える〜

阿部 百合

二松学舎大学附属柏中学校・高等学校 教諭

はじめに

高校の教科「情報」は中学校の技術科で学んできたことを前提とする教科である。生徒は高校で初めて「情報」を学ぶ。初回の授業で生徒に、情報とはどのようなことを学ぶ科目と捉えているか聞くと、「社会科の一部」「中学校の技術分野」「コンピュータの使い方」といった声が上がる。現在では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置の影響によりオンライン学習に関心が高まり、コンピュータだけでなく、ICT全般を使いこなす技能の習得をめざす教科だと思われがちである。そのような技能観点も教科「情報」の学習の一側面であることは否めないが、それだけを学ぶ科目ではないことに指導側も生徒側も気をつけたいところである。

2022年施行学習指導要領によると

2022年施行の高等学校の学習指導要領では、情報の科目が再編され必修は「情報I」となり、さらに発展的な内容として「情報I」の履修後に「情報Ⅱ」が設定されている。

「情報I」では問題解決、情報デザイン、プログラミング、データの活用を4つの柱として扱う。「情報Ⅱ」では情報社会の歴史、コンテンツデザイン、AIデータサイエンス、情報システムを柱としている。

AIに関する授業実践の経緯と位置づけ

「情報I」では情報社会へ参画する態度を、「情報Ⅱ」では情報社会の発展へ寄与する姿勢の育成が求められている。

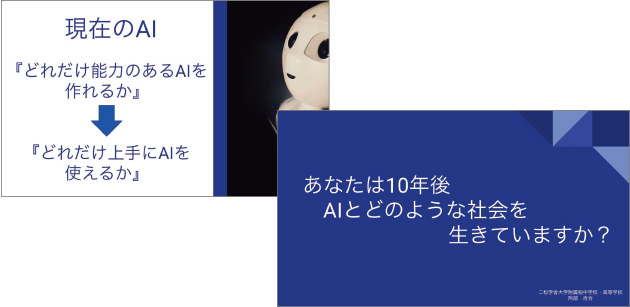

本稿で報告する授業実践では、生徒にAIと共に生きていくSociety 5.0時代を生きる希望を感じさせることをめざした。AIというと「AIに負けない」とか「AIに仕事が奪われる」といった言葉が聞こえてくる。AI(人工知能)とはいったい何なのか。それを捉えようとせずに、なんとなく言葉が一人歩きし、時に不安をあおり、脅し文句として使われている気がしてならない。そこで、生徒にはAIをやみくもに恐れたり、敵対視したりするのではなく、今一度「AIとは何か?」を考えさせ、ポジティブにAI技術と付き合っていく希望を見出せるようにと授業を実施した。

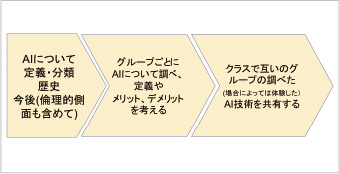

授業展開

授業は2月の3回を使って実施した。はじめに生徒にAIのイメージを聞く。その後AIについて簡単に分類から説明する。その後、生徒をグループ分けし、各グループでAIの定義を調べさせ、身近なAI技術を見つけさせ、その技術のどこがAIなのか、またどのように活用できるか、どこに危険性や欠点が存在するか、をスライドにまとめさせた。最後に1班5分で発表させ、クラス全員で共有した。

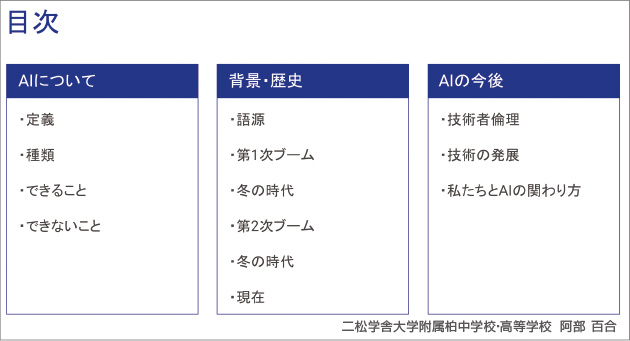

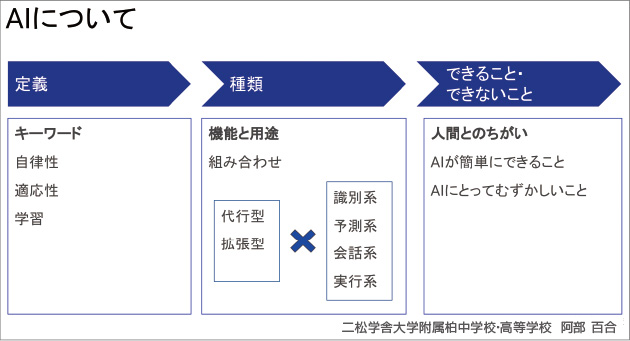

初回の授業では、AIについて学ぶ理由、AIの歴史と定義の一例、AIの分類について教員から説明した。

AIの定義は複数あり、はっきりと定義が定まっていないことも併せて伝えた。参考として総務省の平成28年版情報通信白書の「人工知能とは」としてまとめてある表を紹介した。2時間目以降、生徒はこの白書やほかのWebサイトを参考にしながら各グループでAIの定義を考えさせた。

AIの歴史の説明を入れた理由はAIに対する人間の立ち位置の変化を感じさせたかったからである。現在では「どれだけ能力のあるAIを作れるか」から「どれだけ上手にAIを使えるか」にシフトしつつある。2時間目では、そのようなAIとの関係が変化する中で、自分事として生徒がどのようにAIと関わって生きていくかを考えさせることとした。

AIの分類については「文系AI人材になる」(野口竜司著、2019)を参考に8分類を簡単に説明した。その後、生徒にはこの8分類を使って、グループで自分たちがAIだと思うものが8分類のどれにあたるか、発表内容に含ませた。

また、AI技術をHUMAN OR AI(http://christinemcleavey.com/human-or-ai/)やA.I.Duet(https://experiments.withgoogle.com/ai/ai-duet/view/)を使って体験させた。HUMAN OR AIは機械が作曲した曲か人間が作曲した曲かを当てる体験型Webサイトである。A.I. Duetは画面のキーボードを叩くとそれに合わせてAIが演奏し、機械と人間の連弾になるWebアプリケーションである。

3時間目には各グループのまとめたAIの定義とそれに基づくAI技術の説明と活用方法、その技術の課題を発表により共有した。

生徒の気づきと反応

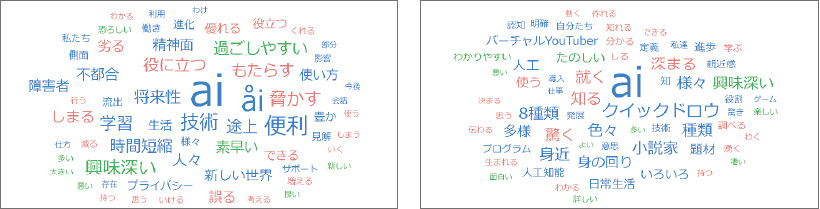

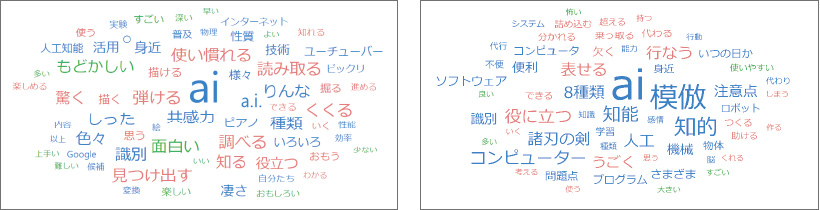

以下、3回にわたって「AIとはどのようなものだと思いますか」と聞いた結果をテキストマイニングしたものである。左が1クラス目、右が2クラス目である。

初めは、AIは役立つ機械という遠い存在であった認識から、実際にAI技術を使ってみたり、定義を調べてみたり考えてみたりするうちに、AIへの考えが広がっている様子が単語の多さからみえる。また、発表後には、自分の身近な技術として「興味深い」や「便利」「両刃の剣」といった技術の両面を考えている様子がうかがえた。

授業後の実際の生徒のコメント例

- 正しく使うと人以上に学習し、役に立つ身近ですごいもの。

- AIは知能をもった物質だと思う。

- 人間のように物事を考えそれを実行できるもの。

- 教えられたことを学習し行動を改善できるもの。

- AIは多くのものに役に立つが、良い点だけでなく悪い点もある。

おわりに

現在この原稿を書いている時は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言が発出され、その延長が決まり、そして解除されている日々である。この数ヶ月の間に人の生活様式は一時的なことと望むのであれ大きく変化した。そしてこのような人との距離を保つ必要性がある中で、ICTはもはや避けては通れない必須の技能と化したことは疑いようがない。

この原稿を書いていた時に宇多田ヒカルのCan You Keep A Secret?のMVが目に入ってきた。そこには驚いたことに、恋愛で悩む心理を歌っている宇多田ヒカルの相手の象徴としてロボットが映っていた。いったいいつのものか気になって調べると2001年リリースとなっている。これはまさに第3次人工知能ブームのはしりの頃である。そして今回この授業に参加した高校生はちょうどその頃に生まれたのである。

これからもAIを授業で扱っていくことがあれば次は、さらに広い視点から今を生きる高校生とAIのことを考えていきたい。

(2020年9月掲載)