| 本時のねらい |

経営者の視点から消費者の消費行動について捉え、生活と経済との関係や、経済活動における限られた資源の選択について気づく。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

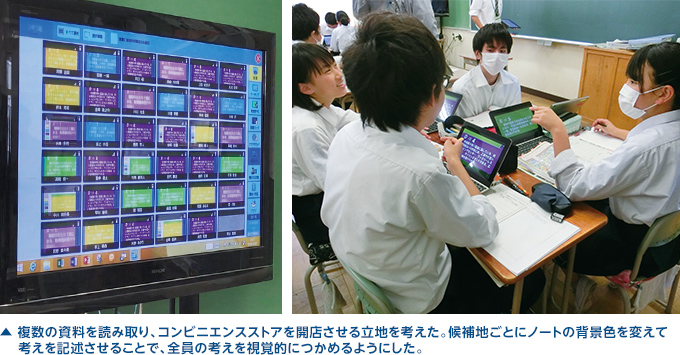

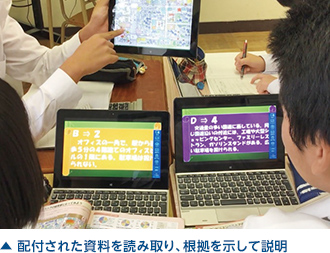

前時までの生産者としての視点を振り返らせ、本時では生産者(経営者側)の視点にたって経済を学ぶことを確認させた。各タブレット端末には、教科書に載っている資料(立地条件や周辺の地図、各コンビニエンスストアを利用する)を中心に配付した。生徒たちは、焦点化したい資料を選択し、時にはタブレット端末、時には教科書に根拠を求めて、コンビニエンスストアの立地についてグループで話し合った。また、[投票]機能を活用して、どこに開店するかという、1人ひとりの選択を共有し、全員が参加できる環境をつくった。さらに、投票結果を一つの資料として、各タブレット端末に配付し、それぞれの立地でコンビニエンスストアを開店する上での課題について考えさせた。 |

| 単元計画(全21時間) | |||

|---|---|---|---|

| 第1~4時 |

消費生活と経済(4時間) |

||

| 第5~9時 |

生産と労働(5時間)…本時(3/5) |

||

| 第10~14時 |

価格の働きと金融(5時間) |

||

| 第15~18時 |

政府の役割と国民の福祉(4時間) |

||

| 第19~21時 |

これからの経済と社会(3時間) |

||

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 前時の振り返り | 前時までを振り返る |

|

| ねらいの確認 | 経営者の立場で考えることを確認する | |

| コンビニエンスストアを開店する場所を考える | グループでどの場所に開店した方がよいか協議する |

|

| 自分の意見を表明する | 開店したい場所を選ぶ |

|

| 立地における課題について深める | 地価の決まり方について気づく |

|

| 振り返り | ノートに学んだことを記述する |

・教師用のタブレット端末で撮影し、次回につなげる |

前回の授業で撮影しておいた、生徒が記述した振り返りの内容を、大型テレビに投影して学級で振り返った。口頭のみでの確認や、教師側が用意した活字が並ぶよりも、生徒の文字で確認することで、「評価」にもつながり、生徒の授業に向かう意欲を高めることができると考える。

教科書に掲載された資料をプレゼンテーションソフトウェアに貼りつけ、各タブレット端末に配付した。タブレット端末に配付することで、より資料について焦点化でき、生徒同士の話し合いが深まる効果がある。特に本時については、開店予定地の地図(イラスト)を配付したが、ピンチアウトして資料を拡大し意見交換している姿を見て、タブレット端末への配付による効果が高いと感じた。

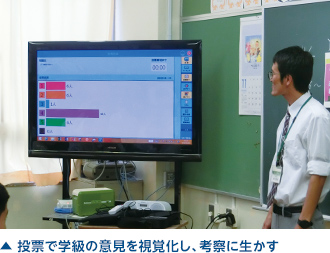

[投票]機能で、5つの立地から1つを選択させた。挙手をして意見を出したり、選んだ理由を文章化したりするよりも、ボタン一つで自分の意見を表明でき、誰でも参加しやすい活動になる。また、結果をグラフ化して視覚的にも単純化できるので、支援の必要な生徒にとって分かりやすいものとなった。

投票結果(グラフ)は、[画面保存]して各タブレット端末に配付した。教科書に掲載されている資料とは違い、この時間だけの、この学級だけの統計であり、生きた資料となった。

「自分たちが投票した意見」から作られた資料に、高い関心を持ち、考察しようとする姿が見られた

生徒は、統計資料などのグラフを小難しく捉えてしまいがちで、資料を読み取る意欲がなかなか高まらない。③で配付した投票結果(グラフ)は、「自分たちが投票した意見」から作られた資料であるため、高い関心を持って考察しようとする姿が見られた。さらに、その場所の地価が高いのか、安いのかをライブ感覚でつかむことができ、経済における需要と供給について体験的に学べた。生徒の個々の意見をデータ化するツールとして、ICTの機能が大きな効果をもたらしてくれた。

(2020年5月掲載)

前時で撮影した生徒の振り返りの記述を表示する

前時で撮影した生徒の振り返りの記述を表示する 資料を各タブレット端末に配付する

資料を各タブレット端末に配付する [投票]機能で、意思を表明する

[投票]機能で、意思を表明する