![説明文の学習で、文章構成の工夫を理解するため、[発表ノート]の[グルーピング]機能を活用した。各段落に小見出しをつけてグループ分けしながら内容を整理し、文章構成を捉えた](image/72/ttl01.jpg)

| 本時のねらい |

各段落の中心内容を捉え、段落間の関係性をグルーピングする活動を通して、筆者が結論に至るまでの過程に着目して、文章構成を捉えることができる。(知識・技能) |

|---|---|

| 授業の実際 |

説明文の学習では、筆者がどのように工夫して主張を述べているのか、文章構成の視点から読み解いていくことが大切である。本単元では、2つの違った角度からの事例を提示することで、より根拠のある主張を述べる構成になっている。これら構成の工夫を理解するためには、段落ごとの中心内容を捉え、それらがどのように関連し合っているか段落間の関係性を捉えることが必要になる。そこで、各段落の小見出しをつけ、それらをグループ分けしながら内容を整理していく活動を行った。子どもたちは、一つひとつの段落から、徐々に大きなまとまりへと目を向けていきながら、文章全体を捉えていくことができた。 |

| 単元計画(全5時間) | |

|---|---|

| 第1時 |

筆者の主張を捉える |

| 第2時 |

文章の構成を捉える(本時) |

| 第3時 |

事例の意味を読み解く |

| 第4・5時 |

筆者の説明の工夫を押さえる |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 導入 | 1.本時の課題をつかむ。 それぞれの段落にはどんなことが書いてあるのかな。

|

|

| 活動1 |

2.段落ごとの小見出しをつける。 |

[発表ノート]の[グルーピング]機能を使って、段落ごとの小見出しを入力する。 [発表ノート]の[グルーピング]機能を使って、段落ごとの小見出しを入力する。 |

| 活動2 |

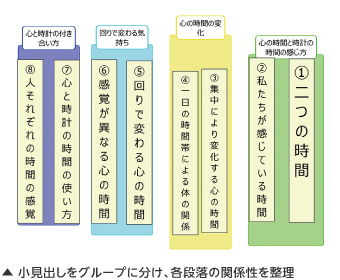

3.段落間の関係性を考える。 |

[グルーピング]機能を使って、入力した小見出しのカードを、段落の内容ごとにグループ分けする。 [グルーピング]機能を使って、入力した小見出しのカードを、段落の内容ごとにグループ分けする。 |

| 共有化 |

4.友達と見比べる。 |

[画面一覧]で、友達と考えを共有する。 [画面一覧]で、友達と考えを共有する。 |

| まとめ |

5.本時のまとめを行う。 |

全体の構成を捉えるために、まずは、段落ごとの中心内容を捉え、何について書いてあるのか、小見出しをつけた。子どもたちは、教科書に線を引いたり、ノートに内容をまとめたりしながら、中心内容を捉えていった。そして、[発表ノート]の[グルーピング]機能で作成した各段落の小見出しが入力できるフォーマットを全員に配付した。子どもたちは、各自で考えた小見出しを入力していった。

段落ごとの中心内容を考え、小見出しをつけたら、段落間の関係性を考えていった。ここでは、[発表ノート]の[グルーピング]機能を活用し、どの段落と仲間なのかをグループ分けし、それぞれの見出しを考えていくことで、文章の構成を読み解いていった。子どもたちは、「はじめに問題提起を行い焦点化した後、違う角度からの2つの事例を述べて具体的に根拠を示し、最後に結論を述べていく」という、説明文の構成を捉えることができた。

みんなの考えを素早く共有できるよう、学習者機画面の一覧を子どもたちの端末に画面転送し、必要に応じて教員から拡大して示した。子どもたちは、「分け方は一緒だけど見出しの意味が少し違う」などと言いながら、友達の考えに見入っていた。すると、人によって最後の段落の扱いが違うことが話題にあがり、「○○さんの考えが聞きたい」と、自発的に指名しながら話し合いを進めていき、「事実を示す段落」「事例をまとめる段落」「筆者の考えを示す段落」があることに気づいた。

[グルーピング]機能で見出しをつけたことで、

俯瞰的に文章を読み解くことができた。

はじめは、教科書を読んでじっくり考える時間を大切にした。子どもたちは、何度も教科書に立ち返りながら、各段落の中心内容を読み解いていた。その上で、タブレット端末を用いることで、自分の考えを簡単に整理でき、きれいに可視化できる。さらに、[グルーピング]機能で見出しをつけたことで、俯瞰的に文章を読み解くことができた。タブレット端末をいつ・なぜ使うのかなど、意図をもって使用時間を設定する大切さを感じた。

(2019年9月掲載)