はじめに

小学校学習指導要領解説によると、「小学校段階において学習活動としてプログラミングに取り組むねらいは,プログラミング言語を覚えたり,プログラミング技能を習得したりといったことではなく,論理的思考力を育むとともに,(中略)教科等で学ぶ知識及び技能等をより確実に身に付けさせることにある」と書かれている。

本レポートでは、6年生の理科の学習「水溶液の性質とはたらき」の単元において、発展的な課題として、プログラミング的思考力を育むことをめざして取り組んだ実践を紹介する。

本時について

本時のねらいを「これまでの既習を生かし、6つの水溶液を分類するための実験方法や実験手順を考える」とした。

これまでに学習してきたことの集大成として、正体がわからないA・B・C・D・E・Fの6つの水溶液の正体をあばくという授業を構想した。6つの水溶液は、水・塩酸・炭酸水・石灰水・アンモニア水・食塩水であり、どれもこれまで学習してきた水溶液である。また、この6つの水溶液を選択した理由については大きく2点ある。1点目は、全て既習を用いた実験で分類できること。2点目は、酸性・中性・アルカリ性の性質の水溶液をそれぞれ2種類ずつ用意することで、フローチャートを考えるにあたってより多くの条件分岐が必要になることである。したがって6つの水溶液の正体をあばくためには、より論理的思考力が求められる。さらに分類するための実験方法が何通りもあるので、実験手順も様々になり、多様な方法や考え方に触れられるので、対話的な学びにつながると考えた。

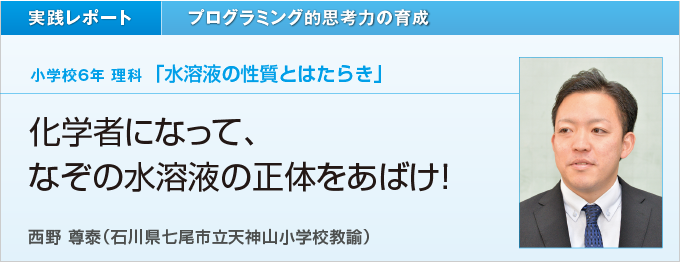

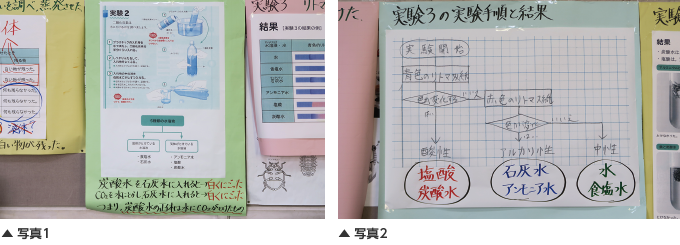

本実践を行うにあたって、当たり前のことではあるが、これまでの学習内容をしっかりと定着させることを意識した。これまでの学習内容が身に付いていなければ、本時の授業において、実験手順すら思いつくことができないからである。また、既習事項を理科室に掲示し、見える化した。(写真1、2)

そして、4〜5時に行ったリトマス紙を使った水溶液の分類の際に、初めてプログラミングを使った学習を行った。その際は、フローチャートの基本的なルール「開始と終了の記号・処理の記号・条件分岐の記号」を指導しただけであるが、ヒントをもとにほとんどの児童がフローチャートを完成させることができた。

次に本実践では、課題の導入を工夫し、「それぞれのグループで決めた手順で実験を行う」ということを伝えることで、より主体的にフローチャートを考えられるようにした。

授業の実際

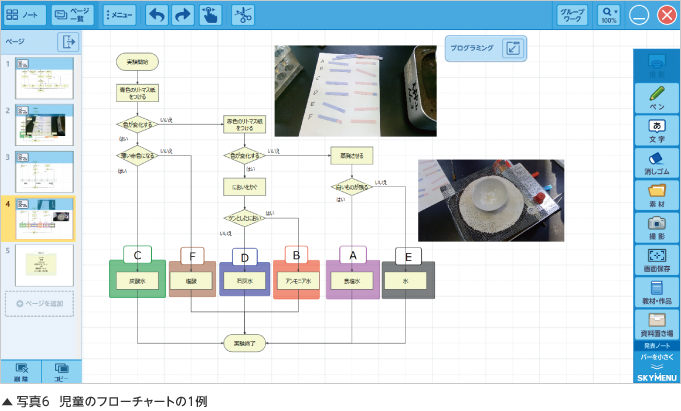

事前に1人1台のタブレットを使用し、「SKYMENU Class」プログラミング機能に、自分で考えた実験方法と実験手順をまとめたフローチャートを作成した状態で授業を開始した。その後、「班で、より効率のよい実験手順を考える」という視点を与え、グループワーク機能を使った話し合いを行うことで、同じ班の友達の考えをひと目で可視化することができ、より主体的で対話的な学びにつながった。

また、紙媒体ではなく、プログラミング機能を使用したことで、自分や友達の作成したフローチャートにすぐに加筆・修正を加えることができた。

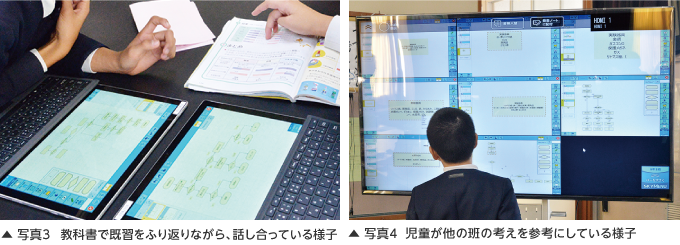

友達との話し合い、そして、教科書や既習の掲示を基に、より効率のよいフローチャートの作成に試行錯誤する児童の様子が多く見られた。(写真3)

その他、画面比較機能を使うことで、(写真4)のように他の班の考えを参考にしたり、それぞれの班で考えたフローチャートを比較・分類したりした。これにより児童が多様な考え方に触れたり、自分たちの班の実験手順はこれで本当によいのかもう一度思考を深めるたりすることができた。

一方、教師は、手元の教員機で全児童のフローチャートを把握できるため、明らかに考えが行き詰まっているグループがあれば、すぐにアドバイスをすることができた。

次時における実験の実際

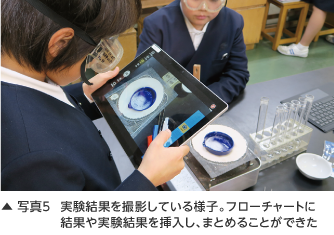

次時では、自分たちの班で考えたフローチャートをもとに実験を進めさせた。フローチャートがしっかり考えられている班は、素早く実験も終えることができていた。いくつもの実験を続けていく今回の授業にとって、フローチャートは見通しを持つことができ、自分たちが次に何をすればいいかを示す道しるべになったと考えられる。また、実験結果をその場ですぐにタブレットに記入させたり、実験の証拠も撮影させたりすることで、実験結果の発表もすばやく効率的に行うことができた。(写真5、6)

次時では、自分たちの班で考えたフローチャートをもとに実験を進めさせた。フローチャートがしっかり考えられている班は、素早く実験も終えることができていた。いくつもの実験を続けていく今回の授業にとって、フローチャートは見通しを持つことができ、自分たちが次に何をすればいいかを示す道しるべになったと考えられる。また、実験結果をその場ですぐにタブレットに記入させたり、実験の証拠も撮影させたりすることで、実験結果の発表もすばやく効率的に行うことができた。(写真5、6)

今後の課題とふりかえり

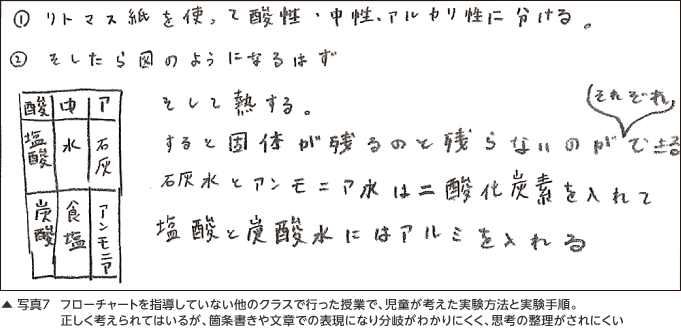

今回の理科の授業のように、考え方が一通りではなく、いくつかの分岐があり、結果(答え)までの道のりが長い課題解決にとっては、プログラミング機能は大変効果的であったと考えられる。今後は、他の教科においてもスムーズにフローチャートで考えられるようにしなくてはならない。また、私は並行学級でも理科の授業を担当している。そのクラスでも同様の授業を行ったが、フローチャートは使わず、自分たちでワークシートに実験手順を考えさせた。正しい実験手順は考えられるものの、フローチャートのように思考の整理がされておらず、実際に実験する際の道しるべにしにくい(写真7)。自分自身が並行学級との比較ができたことで、フローチャートが論理的に物事を考え、思考を整理するためのツールとしてふさわしいものだと実感できた。

本時の指導案

【本時のねらい】これまでの既習を生かし、6つの水溶液を分類するための実験方法や実験手順を考える。

| 配時 | 主な活動と内容 | 支援 評価(方法) 深 「目指す深い学びの姿」 |

|---|---|---|

| 2 | 1.つかむ <6つの水溶液の正体を見破るには> ○これまでの学習を生かし、水溶液の正体を見破るための実験方法を考えよう |

・前時に示した課題を確認する。 |

| 15 | 2.考える ○事前に個人で考えてきた実験手順のフローチャートを見せ合い、よりよい実験手順を話し合う ・リトマス紙はとても便利だね ・蒸発させれば見分けがつくよ ・においでも見分けられるかな |

・「SKYMENU Class」のグループワーク機能を使い、班の友達の考えをみんなで共有できるようにする。 ・班で話し合い、より効率のよい(正しい結果が得られる・時間がかからない)実験手順のフローチャートをタブレットに作成していく。 ・既習事項を使い、正しく見分けられるかを確認させる。 |

| 13 | 3.学びあう ○各班で考えた実験手順を全体で共有する ・その方法で6つの水溶液を見分けられるのかな ・ぼくたちの班よりもわかりやすい手順だね |

・大型テレビに投影し、それぞれの班で考えた実験手順を確認する。 ・班によって様々な手順がでてくることが予想されるが、最終的に6つの水溶液が分類できる手順であれば、班の考えを認めてあげることで、主体的に実験を行うことができるようにする。 ・どうしてそのような実験手順にしたのか質問があれば自由に質問させ、思考を深めることにつなげる。 |

| 2 | 4.まとめる 6つの水溶液の正体を見破るにはリトマス紙を使う、においをかぐ、熱する、金属を入れるなどの方法を組み合わせてフローチャートで考えればよい。 |

これまでの既習を生かし、6つの水溶液を分類するための実験方法や実験手順を考えている。 (発言・タブレット) |

| 13 | 5.ふりかえる ○次時に向けてふりかえりをする ・いよいよ6つの水溶液の正体を見破るぞ ・本当にこの手順で見破られるか楽しみだな ・前時に示した課題を確認する ○実験の用意をする |

・フローチャートをもとに必要な実験道具を考えて、タブレットにうちこむ。 ・各班ごとにちがった実験を行っていくので、見通しをもたせて必要な実験道具を用意する。 ・実験を行ううえでの、安全指導をする。 |

(2019年4月掲載)