![波動という作図の技能を身につけるため、生徒自身が[発表ノート]で問題を作成し、グループワーク機能や発表機能で共有。協働的に思考する場面を多く設けることで理解を深めた](image/66/ttl01.jpg)

| 本時のねらい |

重ね合わせの原理の概念を活用して生徒自身が前時に作成した問題をもとに、他の生徒どうしが教え合う活動を行う。その活動をとおして、生徒がどのように作図したか自分の言葉で表現できるようにする。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

これまでは、板書による講義型授業を中心に行ってきた。しかし、波動という作図の技能を身につける必要のある単元では、講義型授業に限界があると感じていた。生徒が作図した画面を瞬時に共有できるタブレット端末を活用し、協働的に思考する場を設けることで生徒のより深い学びを促した。画面をスクリーンに投影し、電子黒板用のペンを使いながら生徒が問題をクラス全体に解説した。聴いている生徒はノートにメモを残し、解説している生徒に質問や疑問点の指摘を積極的にしている様子が見られた。また教員は、生徒が発表をしている様子から、その生徒の理解度を把握することができた。 以上のような生徒の様子は講義型授業では見られないため、ICTによって効率的に協働的な授業が展開できたと考える。 |

| 単元計画(全5時間) | |

|---|---|

| 第1時 |

重ね合わせの原理 |

| 第2時 |

重ね合わせの原理 演習(本時) |

| 第3時 |

定常波 |

| 第4時 |

パルス波の反射 |

| 第5時 |

連続波の反射 |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント

(タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 前時の復習 | ・波の重ね合わせの原理を確認する。 ・流れを確認する。 |

|

| 問題共有 演習 解説 |

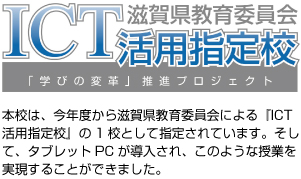

・事前に作成した問題を[グループワーク]機能で、共有し、演習・解説を行う。

・代表問題を選ぶ。 |

[グループワーク]で生徒の画面に複数の問題を共有して、演習する。 [グループワーク]で生徒の画面に複数の問題を共有して、演習する。 |

| 問題共有 演習 解説 |

・自分のグループの代表問題を投影し、他のグループが演習し、教え合い活動を行う。その後、代表者が解説を行う。 |  [発表]機能で生徒の画面を全体の前に提示し、それを基に解説する。 [発表]機能で生徒の画面を全体の前に提示し、それを基に解説する。 |

| 発展 考察 |

・動画を見て、現象について予想して[投票]機能で共有する。 |  [投票]機能で動画の予想を共有し、発展の学習を深める。 [投票]機能で動画の予想を共有し、発展の学習を深める。 |

| 振り返り | ・配付している振り返りシートに記入し、片づける。 |

この機能では、グループワークのため画面を共有することができる。さらに、一旦共有したあとグループワークの設定を切ることで、個人での学習に切り替えることも可能である。これを活かして、生徒それぞれが[発表ノート]にある方眼を利用して作成した問題を[グループワーク]機能で1画面にまとめ、他の生徒が作成した問題に個別に取り組むことができた。また、生徒がお互いの画面を見比べ、協働的学習が行われている様子が見られた。

![[発表]機能で考えを書き込みながら解説](image/66/img02.jpg)

各グループで選んだ代表問題を[発表]機能でスクリーンに投影し、その画面を基に、他のグループの生徒が紙媒体の方眼を用いて個人で演習を行い、それを基に協働的学習を行った。その活動後、代表問題を作成した生徒が、投影した画面を使って、解説した。また、必要に応じて、電子黒板用のペンやレーザーポインターを使って、自分なりの言葉で分かりやすく解説している様子が見られた。

![[投票]機能で個々の予想結果をグラフで共有](image/66/img03.jpg)

この機能では、教員が生徒に選択肢を与え、生徒が随時回答することができる。また、誰がどの答えを選んだか生徒側ではわからないようになっている。この機能を用いて、複数の波が重なった後の様子を予想させ回答させた。この現象については生徒がよく誤解をするため、生徒たちにはよく考えさせて印象づけたい内容である。答えとなる動画を見る前に生徒は考えた意見を共有でき、なぜその答えになったかお互い話し合う様子が見られた。

生徒は活用前に比べ取り組み姿勢が向上し、

授業でも深く考えるようになった

タブレット端末は、意見を共有したり実験の様子を提示したりするときに大きなメリットがある。普段の授業では宿題を[カメラ]機能で撮影し、解答を共有している。生徒は、活用前に比べ宿題の取り組み姿勢が向上し授業でも深く考えるようになった。これは全員の意見や成果を、タブレット端末で瞬時に共有することができるからだと考える。今後もICTのメリットを生かして、科学的思考・判断・表現力を育んでいきたい。

(2019年5月掲載)