| 本時のねらい |

本時は、これまでの繰り上がりのある計算や3口の数の計算を学習した上での発展的教材として位置付けた。ビルをつくるために、式を考えたり、図や言葉で表したりする中で、3つの数以上のたし算に触れる。ビルをつくるための大切な考え方は1つの階に同じ数ずつの部屋があり、何回足すかが階を表しているということである。これは同数累加であり、2年生のかけ算の意味につながることをねらいとした。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

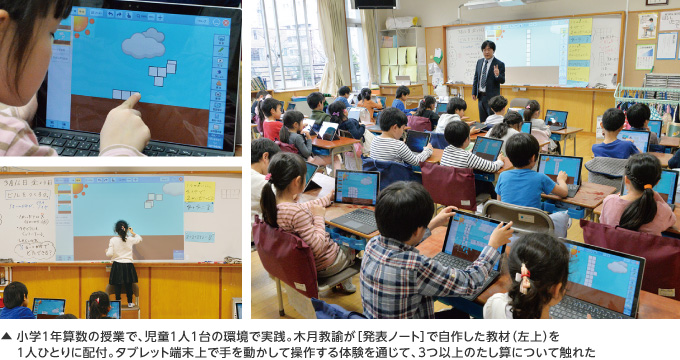

8個のブロックを使って(ブロック1個をビルの1部屋と捉える。)長方形(ビル)になるように形を考えさせた。つくることができるビルは1つとは限らない。ここでタブレット端末上に作成したブロックを児童に操作させ、自由に試行する時間を充実させた。できたビルについて式と言葉で表しておくことで、1人の児童に図、式、言葉を発表させるのではなく、発表された式の意味を全員で考え、図や言葉と対応させることができた。 学習の終末では、8個という問題を振り返り、「数を増やしたい」や「9個だったら」の発言を引き出し、活動を広げていくようにした。また「11はつくりにくいよ」とつぶやく児童がいたため、その考えの理由について話し合うこともできた。 |

| 単元計画(全5時間) | |

|---|---|

| 第1時 |

3つの数のたし算 |

| 第2時 |

3つの数のひき算 |

| 第3時 |

3つの数のたし算とひき算 |

| 第4時 |

答えが10になる3つの数のたし算とひき算 |

| 第5時 |

3つ以上の数のたし算(本時) |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント

(タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 課題をつかむ | 1.1つの部屋を1つのブロック、ビルを長方形としてつくることを知る。 2.タブレット端末の操作の仕方について確認する。 |

・電子黒板に[発表ノート]の画面を投影する。 教師が作成した[発表ノート]を1人1台のタブレット端末に配付する。 教師が作成した[発表ノート]を1人1台のタブレット端末に配付する。 |

| 解決する | 3.タブレット端末を操作して、自分でビルを考える。 4.できたビルについて発表し合い、式と図と言葉を対応させながら理解する。 |

児童が1人ひとりタブレット端末で操作し、コピーしながら多くの考えをまとめる。 児童が1人ひとりタブレット端末で操作し、コピーしながら多くの考えをまとめる。 |

| まとめる | 5.式を見比べて、どの式も同じ数ずつ足していることと何回足しているかが、そのビルが何階かを表していることを捉える。 | |

| 振り返り、新たな課題をつかむ | 6.学習したことを振り返り、8個のブロック以外でもビルがつくれるか考える。 |  ブロックをコピーして8個以外のビルを考える ブロックをコピーして8個以外のビルを考える・児童の画面を電子黒板に投影する。 |

![[発表ノート]で自作した教材を全員に配付](image/63/img01.jpg)

予め作成しておいた[発表ノート]を児童に配付した。地面と空を[背景化]することで、指示がなくても児童が地面にブロックを揃えてビルをつくれるようにした。また、ブロックは[背景化]していないため、手を使って簡単にビルをつくれるようにした。実際のブロックを積み重ねていくと、途中で崩れてしまったり、写真等で保存しなければならなかったりと手間が増える。紙をブロックとして配付することも可能だが、[発表ノートの配付]機能により、手間が大きく省略でき、考える時間を十分に確保できた。

児童にはノートをコピーする操作を教えた。これで2+2+2+2=8、4+4=8など、複数のビルをつくることができる。児童が自分でノートの複製を行うことによって1つのビルができて終わりではなく、自ら「他のビルができないかな。」と試行を繰り返すことにつなげることができた。自分で解決した場面では「僕、こんなビルとこんなビルができたよ。」と嬉しそうに話す児童の姿が多く見られた。

学習を振り返る場面で、「数が変わってもビルができると思う。」と話す児童がいた。ブロックの数を変えて他のビルをつくりたいという考えである。「何個のブロックにしたいの。」と聞くと、「9個」と話すので、その児童の画面を[投影]し、ブロックをコピーして9個でつくる様子を全体で共有した。これにより「それなら10個でもできるよ。」や「11個だとできないよ。」など、児童自らがブロックの数を決めて、コピーしながら操作する活動につなげた。かけ算につながる大事な考え方に触れられた。

「手で物を動かす」「複数の考えがある」ような場面では

[発表ノート]は効果的

「簡単に操作できる」ことがこの実践の良さである。1年生でもタブレット端末を使いこなし、安心して進めながら自分の考えを広げることができた。本時のように、「手で物を動かす」「複数の考えがある」ような場面では、[発表ノート]の配付は効果的と言える。1年算数では使える場面がたくさんある。当然、1年生の段階において具体物の操作(算数ブロックやおはじきなど)は大切であるが、学習のねらいによっては、タブレット端末でその手間を省略し、よりよいねらいの達成につなげることが大切である。

(2018年12月掲載)