| 本時のねらい | 友だちに聞いてみたい質問を考えた後、その人の人柄を引き出せる深い質問となるため、イメージマップを用いて質問を広げ、整理したり、吟味したり、インタビューの準備をすることができる。 |

|---|---|

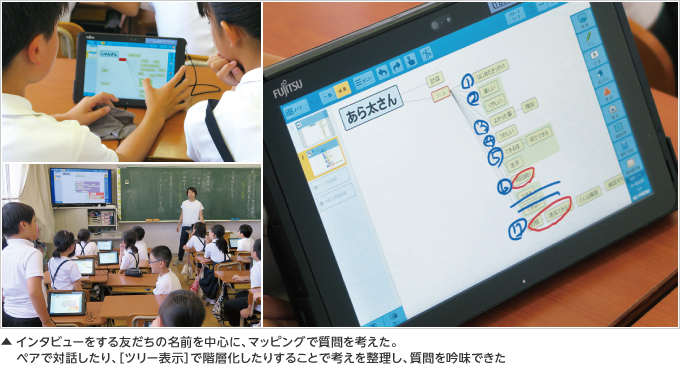

| 授業の実際 | 1時間の見通しを持たせるために、前時までの流れを[投影]しながら本時の流れを確認した。1回目のインタビュー内容を考えた際、深まる質問をするためのポイントとして、「相手の答えを予想しながら」というポイントが児童から挙げられた。そのポイントを踏まえ良い例を投影しながら全体に共有し、質問内容を広げ、深めていった。その項目を[ツリー表示]にし、ペアで順序を並び替えたり、より詳しい質問になるように付け加えたりしていった。ペアでインタビューのシミュレーションを行ったことで、より具体的な質問となり、次時への意欲につながった。 |

| 単元計画(全8時間) | |

|---|---|

| 第1時 | グループ作りをし、学習の見通しを持つ。 |

| 第2時 | 友だちにきいてみたい話題を挙げ、質問を考える。 |

| 第3時 | インタビューをする。 |

| 第4時 | インタビューを振り返り、改善点を見つける。 |

| 第5時 | 再びインタビューの内容を考え、再構築する。(本時) |

| 第6時 | 2回目のインタビューをする。 |

| 第7時 | インタビューを振り返り、内容を報告する。 |

| 第8時 | 「きくこと」について考え、単元をまとめる。 |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

課題を把握する |

前時の学習を振り返る。 | [発表ノート]を共有しながら、1回目のインタビューの際に作ったイメージマップや、インタビューの様子を振り返る。 |

友だちのことをもっと知れる質問とは。つながる質問を考えよう |

||

話題から質問を広げる |

事前に考えておいた人柄が引き出せそうな話題から、詳しく聞きたいことを一つ選び広げていく。 |

|

質問を整理する |

話題を整理し、インタビュー相手の回答を想像しながら、質問の順序を考える。 |

|

質問を吟味する |

本当に必要な質問なのかどうか、必ず聞きたい質問をどのように繋げていくのかを考える。 |

|

まとめをする |

考えた質問内容を見ながら、ペアでインタビューの練習(シミュレーション)をする。 | |

より深い質問を行うために[マッピング]機能を活用した。タブレット端末を使う際、一人だと質問内容の広がりや深まりにも限界があるが、ペアで考えたことによって、よりつながりのある質問を考えることができた。質問内容を改善していくためのポイントとして、相手の答えを予想することや自分だったらどんな質問をしてほしいかという視点で質問を考えさせると、広がりが生まれた。広げていく際、簡単にカードを追加・削除ができるので、手書きで行うマッピングよりもとてもスムーズに行うことができた。

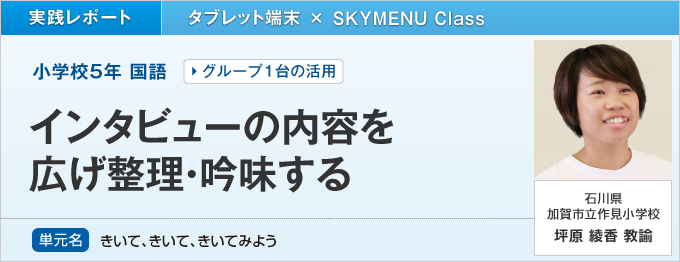

![[ツリー表示]にし、質問の優先順位をつけたり、整理した](image/60/img02.jpg)

広げたマッピングの内容を整理するために、[ツリー表示]にする。[ツリー表示]にしてから順番を入れ替えたり、つながる質問になるのかどうかを検討していった。一つの内容に関連している質問は、[グループを作る]機能を使ってグループ化したり、必ず聞きたいことや詳しく聞きたい質問には[マーキング]で色を付けたり、強調するよう促した。このことで、質問をされる人からもより分かりやすい構成のインタビューとなった。

![[発表]機能を使ってクラス全体に共有した](image/60/img03.jpg?180907)

インタビューのシミュレーションをペアで行いながら、質問を吟味していく。シミュレーションしていく中で、考えが行き詰まった時を見計らい、手本になる児童の発表ノートを大型テレビに投影した。よりつながる質問にすると答える側が答えやすく、深い答えが出てくるので、どのようなところにポイントを置いて質問を考えたのかをクラス全体で共有した。その後、もう一度自分たちが考えたマッピングに立ち戻り、本当にこれで良いのかを再検討することができていた。

[マッピング][文章アシスト]を使うことで、より詳しい質問を考えられ、迷うことなくインタビューできた

[マッピング]はスムーズにカードを追加・修正・削除を行うことができるため、子どもたちは人柄を引き出すための“詳しい質問を考える”“つながる質問を考える”ことに集中することができた。また、[文章アシスト]機能を使うことでカードの順序を入れ替えや、つながりも分かりやすくなった。そのため、話す際にも迷うことなくインタビュー出来たのではないかと考える。[文章アシスト]機能は、話す活動の際につながりのある文章を書くための手段として、大変有効であると実感できたので、多くの教科で取り入れてみたい。

(2018年11月掲載)

ペアで[マッピング]を使いながら、質問したい事柄をカードに書き、広げ、深めていく。

ペアで[マッピング]を使いながら、質問したい事柄をカードに書き、広げ、深めていく。 [ツリー表示]にし、ペアで質問の優先順位をつけ、カードを移動させる。

[ツリー表示]にし、ペアで質問の優先順位をつけ、カードを移動させる。 児童のノートを[発表]機能を活用して、大型テレビに投影し、全体で共有する。

児童のノートを[発表]機能を活用して、大型テレビに投影し、全体で共有する。