| 本時のねらい | 数種類の脊椎動物・無脊椎動物の体のつくりや生活場所などを記した特徴カードを作り、関連性のあるカードを集めてグループ化する。グループのタイトルは分類の項目になり、それらを組み合わせて分類表を作成する。その分類表に特徴カードを当てはめることで、自分たちの分類の観点が正しいか判断するとともに、考える枠を自ら作り出す力をつける。 |

|---|---|

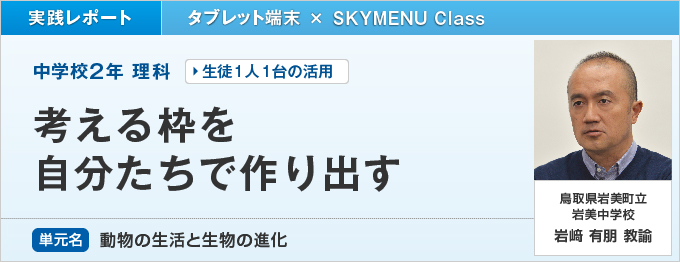

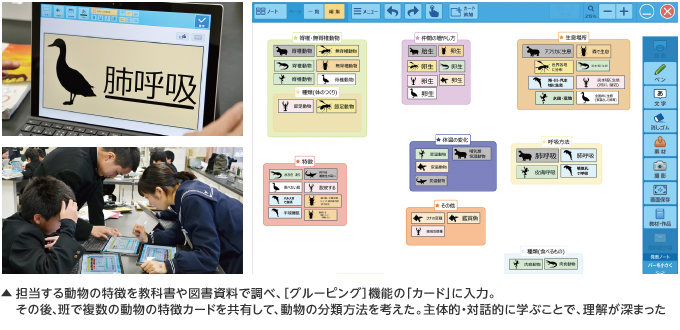

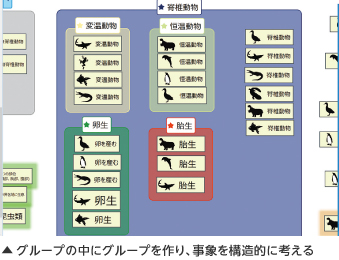

| 授業の実際 | 各班に12種類の生物名の記載されたワークシートを配付した。班内で担当生物を決めたのち、図書館の書籍を中心に生物の体のつくりや仲間のふやし方などを資料から見つけ、ワークシートに書き出した。それを『SKYMENU Class』の[発表ノート]に「1つの特徴=1つのカード」を原則として重要な特徴を6つのカードに表した。次に、[グループワーク]機能を使って個人が作ったカードを1つのノートに提出し合い、互いのカードを共有し合った。その後、[グループワーク]機能を解いて、個人で特徴ごとにグループ化し、その集まりにタイトルをつける活動を行った。 そして、もう一度班で集まり、個人思考を元に分類の項目を決め、分類表を作成した。そして、[グループワーク]機能を使いながらその分類表に各自のカードを当てはめ、仲間わけができるか確かめた。 |

| 単元計画(全6時間) | |

|---|---|

| 第1~2時 | 脊椎動物・無脊椎動物の特徴を理解する |

| 第3~4時 | 担当した動物の特徴を調べ、特徴カードに記す |

| 第5時 | 特徴カードを分けて、分類表を作り、カードを分類する(本時) |

| 第6時 | まとめと振り返り |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

各自の情報の共有 |

[グループワーク]で共有されたノートに、個々に調べた特徴カードを提出する。 | 班ごとにグループに入り、[発表ノート]を共有しながら特徴カードを提出 |

個人での熟考 |

共有により集まった特徴カードを自分なりに分類する。 | [発表ノート]の[グルーピング]を使って自分なりの分類の観点を作成 |

考えの共有と具体化 |

個々の分類の観点を共有し、紙に分類表の枠を作成する。 | 紙媒体に分類表の枠を作成し、教師用端末で撮影して班に配付 |

分類表の活用 |

取り込んだ分類表に自分たちの特徴カードを当てはめる。 | [発表ノート]の[グループワーク]と[グルーピング]を使って共有されたノートに自分たちの特徴カードを当てはめ、自作の分類表の検証を行う。 |

分類表の応用 |

検証した分類表を使い、教師からの追加の動物についてどの生物に近いかを絞り込む。 | 共通点・相違点を根拠としながらどの動物に近いのかの判断をはっきりとさせる。 |

カード同士が近づくと、周囲に色がつき、同じグループ候補ということがわかる。ただし、近くに配置してあるだけで、同一グループと確定したわけではない。あくまで仮グループだということを視覚的に表している。同一グループだと確定してしまうと、そこで一つ区切りがついてしまうので思考が途切れがちになる。しかし、あえてゆるいグルーピングのために、本当にこの仲間でいいのだろうかと自己対話を続けながらカードとカードのつながりを探ることができる良さがある。

ただ単純に同じような内容でグルーピングを行っているだけでは、平面上にいくつかのグループができているようにしか見えない。しかし、脊椎動物という大きなグループに哺乳類や魚類といった下位のグループがあり、さらにその下には胎生や卵生といった情報が来る。そうなると平面的なグループから立体的な構造を持ったグループができる。各特徴や事象を階層構造でまとめる力につながる。

付箋紙的な活用をデジタルで行うメリットは複製が容易ということである。[グループワーク]で共有されたノートに自分の画面から特徴カードを次々に提出することでカードが溜まっていく。グループを解いても、一人ずつの端末には内容が残ったままになる。デジタルでは共有化や個別化が容易にできるので、対話のある学習の中でも、個人思考の時間を確保し、自分の考えを作らせてから再び話し合いができる。私の情報もあなたの情報もそれぞれ集まるから、そこに学ぶ価値ができる。

自分たちで物事の枠を作り、使うことで「自分たちの生活が

より豊かになる」という社会的な経験の基礎を積ませたい

誰かが作った枠にパズルのピースを当てはめるように埋めていく知識ベースの授業が、この単元では見られがちである。今回の学習では、枠を与えるのではなく、生物個々の細かな特徴をデータとして扱い、そこから見えてくる共通点、相違点をもとに分類の枠を作ることをねらいの一つとした。いずれ社会の中心になる生徒たちなので、自分たちで物事の枠を作り、それを使うことで「自分たちの生活がより豊かになる」という社会的な経験の基礎を積ませたいと考えている。

(2018年9月掲載)