| 本時のねらい | 実験を通して、流れる水のはたらきには地面を削ったり、削った土を運んだり積もらせたりするはたらきがあり、水の量が多くなると、これらのはたらきが大きくなることを理解する。 |

|---|---|

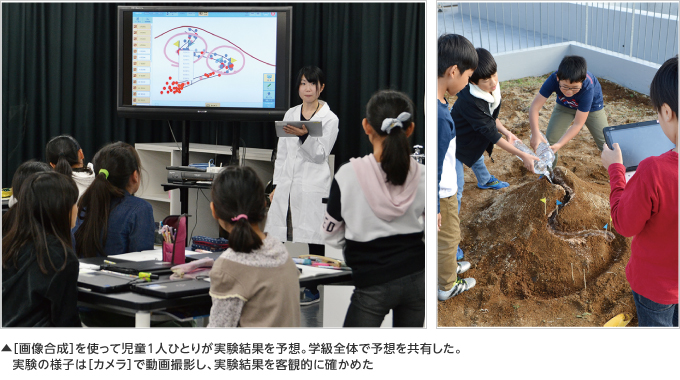

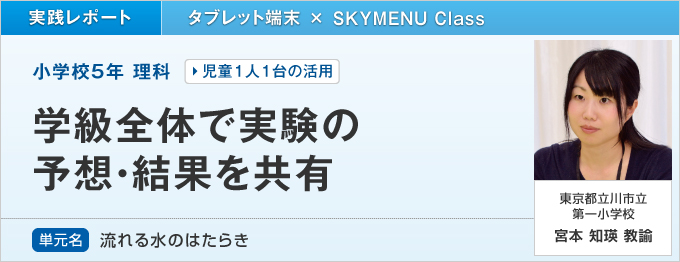

| 授業の実際 | [発表ノート]の[画像合成]機能を使用したので、実験の予想や結果を共有することができた。児童は、自分の考えが全体の考えに反映されているので、他の児童の予想に興味をもっていた。 実験結果も自分の班の結果だけではなく、全体の傾向を1つの画像に表すことができたので、理解が深まったと感じた。また、予想や実験の結果を共有する際に黒板に書くよりも時間の短縮になり、その分ゆとりをもって実験を行うことができた。[画像合成]に使用した教材は[発表ノート]で時間をかけずに簡単に作ることができた。 |

| 単元計画(全10時間) | |

|---|---|

| 第1時 | 雨が降っているときや降った直後の校庭や公園の地面を流れる水の様子や流れる水のはたらきについて話し合う |

| 第2時 | 流れる水にはどのようなはたらきがあるのか話し合う |

| 第3・4時 | 実験を行い、流れる水のはたらきを調べ、まとめる(本時) |

| 第5時 | 実験の結果を実際の川に置き換えて考える |

| 第6時 | 川の上流と下流の違いについて考える |

| 第7・8時 | 川の水量がどんなときに増えるのかと雨の降り方と川の水量の関係について調べる |

| 第9時 | 既習事項の確かめをする |

| 第10時 | 川の災害を防ぐために行われている取り組みについて調べ、まとめる |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

1. 前時の復習をする |

|

|

2. 本時の課題を知る |

|

|

3. 予想を立て、 |

|

|

4. 実験方法を |

|

|

5. 実験をする |

|

|

6. 実験の結果を |

|

|

7. 本時の |

|

|

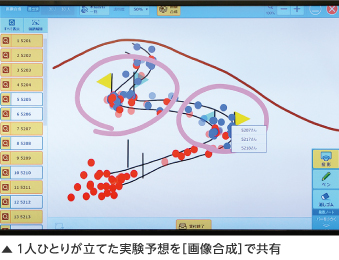

[画像合成]機能は、児童一人一人が同じ画像に記入し、それを重ね合わせて1つの画像にすることができる。本時では、[発表ノート]に予め背景化した土の斜面の図と動かせるようにした赤と青の○を用意し、児童に予想させた。青の○は土が削られる部分、赤の○は土が積もると予想した部分を表す。学級全員の予想が1つの画像となって表示されるので、全体の傾向も分かり、児童は歓声を上げていた。また、画像をタップすると入力した児童の名前が表示されるため、すぐに指名できた。

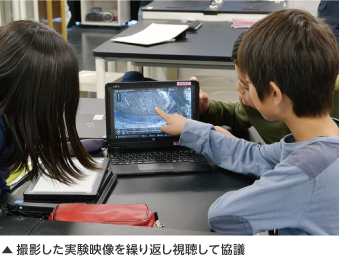

理科で実験を行う際には、[カメラ]の動画撮影を使用することが多い。実験の役割によっては実験の様子が見えにくかったり、実験が一瞬で終わってしまい見逃してしまったりすることもある。実験した後もじっくり見返したり、班で実験の様子を見ながら協議したりできるので、児童からも実験のときにタブレット端末を使って動画を撮りたいという意見が出てくる。『SKYMENU Class』の[動画再生] 機能を使用すると再生速度を変えたり、動画を重ね合わせたりすることが簡単にできる。

結果を共有する際にも[画像合成]機能を使用した。班ごとに実験を行ったので、結果は班ごとに[発表ノート]に記入させた。各班の結果を書き込んだ画像を[画像合成]機能で重ね合わせて表示したところ、「やっぱりどの班も流れが速いところから土が削られて、緩やかなところに土が積もるんだ!」と納得をしていた。

[画像合成]は、全体の傾向の把握や

自分と友達の考えを比較することが簡単にできる

[画像合成]機能は、様々な場面で活用できる。例えば、社会の授業で1つの写真を見て気付いたことを共有する場面では、それぞれが気付いたことを画像に書き込み、それを合成して1つのページに表示できる。全体の傾向や自分の考えと他の友達の考えを比較することが簡単にできるので、子ども達は、自分の考えが全体の考えに取り入れられていると感じ、友達の考えをより興味をもって聞ける。また、誰がどの書き込みをしたのかも一目で分かるため、その後の指名や評価にも役立つ。

(2018年8月掲載)

[発表ノート]に児童が予想を記入する。その後、[画像合成]機能を使用して、全員の予想を1つの画像に重ね、全員で共有する。

[発表ノート]に児童が予想を記入する。その後、[画像合成]機能を使用して、全員の予想を1つの画像に重ね、全員で共有する。 学習者機の[カメラ]で動画を撮影する。

学習者機の[カメラ]で動画を撮影する。 [発表ノート]に班ごとの結果を記入する。その後、[画像合成]機能を使用して、全班の結果を1つの画像に重ね、結果を共有する。

[発表ノート]に班ごとの結果を記入する。その後、[画像合成]機能を使用して、全班の結果を1つの画像に重ね、結果を共有する。