| 本時のねらい | わが国の防災の必要性を、資料の読み取りをさせながら個人で理解する。その際に、より深い学びにつなげていけるように、主体的に意見交流のできる3~4人グループを設定し、多面的・多角的な考察と対話ができるようにした。そして最終的には、自然災害が起きやすいわが国では、防災・減災の必要性を身近なものとして捉えなければならないことを理解するのを、ねらいとしている。 |

|---|---|

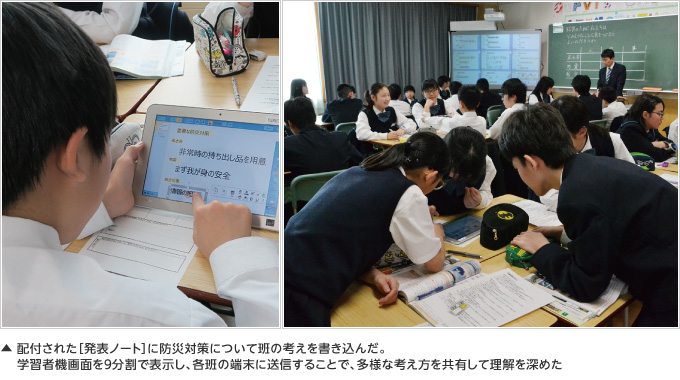

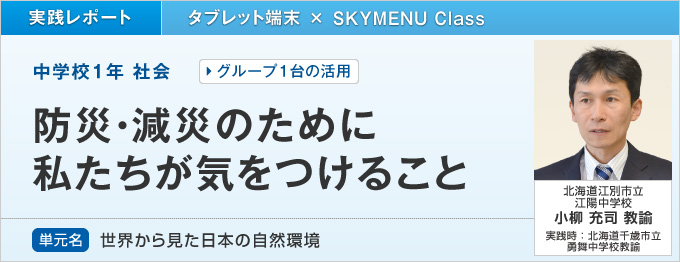

| 授業の実際 | 導入の場面では、環太平洋造山帯に属するわが国で自然災害が多いことを、デジタル教科書の写真データなどから生徒は再認識していた。課題把握・追究の場面では、私たちが住む千歳市の防災対策ガイドから、より重要だと思われるものを個人で追究した後、班で交流するという段階を踏むことで、主体的・対話的に取り組んでいた。さらに、タブレット端末の活用により、他の班の内容を画面一覧として手元で見ることができ、「人・物・事」に分類してわかることへの理解の手助けになった。これにより、深い学びにつなげられることができた。振り返りの場面では、クイズ形式で防災・減災に対する意識の向上を図り、『SKYMENU Class』の[投票]機能を有効活用できた。授業の感想からも、学級全体で課題意識を共有して主体的に学習していたことがわかった。 |

| 単元計画(全5時間) | |

|---|---|

| 第1時 | 世界の地形 |

| 第2時 | 日本の山地と海岸 |

| 第3時 | 日本の川と平地 |

| 第4時 | 世界から見た日本の気候 |

| 第5時 | 自然災害と防災の取り組み(本時) |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

導入 |

(1)環太平洋造山帯に属し、自然災害(土石流・高潮・津波・火砕流など)が多いことを確認する | デジタル教科書にて、地図データと写真データで確認 |

課題 |

防災のために、私たちはどのようなことに気をつけたらよいだろうか | |

| 把握 | (2)個人で重要な防災対策を選ぶ (3)班で交流し集約 |

|

| 追究 | (4)班で集約した対策内容を電子黒板にて発表 |

|

| 結果 | (5)発表した9班分の対策内容を「人・物・事」に分類 (6)分類した結果、自分自身のこととして感じたことを発表 |

|

| 振り返り | (7)防災・減災について、どれだけ理解しているかチェック (8)今日学んでみての感想 |

|

風水害・地震・航空機災害の3項目について、生徒がそれぞれの項目で最重要だと思うものを班で交流し、それをタブレット端末に文字入力、またはペン入力を利用して書き込んだ。紙やホワイトボードなどでも代用はできるものの、それぞれの班の意見を[学習者機画面の一覧表示]や[画面比較]で教師が把握できたり、大型スクリーンにて拡大表示したりできるので、生徒にとっても大変見やすい。さらに学級全体での意見交流もしやすいといった特性もあり、有効なツールである。

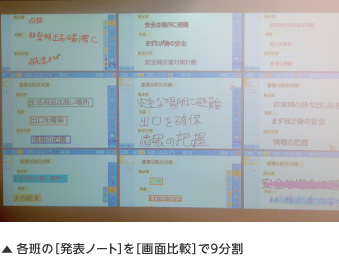

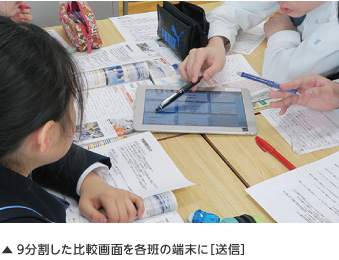

最重要だと考えた防災対策の内容は、班ごとに異なる可能性は十分にある。そこで[画面比較]で9班分の[発表ノート]を大型スクリーンに表示させた。9班分の考えが一目瞭然で、単に発表を聞くよりもわかりやすく、比較もしやすくなった。さらに、その9班分の意見内容を分類するときに、手元のタブレット端末に9分割の画面を送信した。手元にあることで文字が見やすく、生徒が頭を付き合わせて画面をのぞきこめるので、班内で対話も生まれ、協働的な学びにつながった。

知っているようで意外と知らない、防災・減災に関する身近な知識を3択クイズ形式で一人ひとりに回答させた。その際に、1人1台のタブレット端末と[投票]機能を利用した。[投票]機能はどの選択肢に何票入ったのかが一目でわかり、さらに[リスト]機能で誰がどの選択肢を選び、何秒で回答したのかもわかるので、臨場感があふれる。社会科が苦手な生徒にとっても積極的に授業に参加することができ、学習内容が自ずと知識として定着してくる。

学習活動ソフトは学習に取り組もうとする生徒の意欲向上につながる

「人・物・事」に分類したものを、紙のノートに書いて生徒は口頭で発表したが、このノートを[カメラ]機能で撮影し、そのまま大型スクリーンに投影した方が、説明がよりわかりやすくなったと思われる。生徒のICT機器の操作の習得は予想以上に速い。生徒にとってICT機器は身近で興味・関心があり、これを授業に生かさない手はない。さらに、学習活動ソフトは学習に取り組もうとする生徒の意欲向上につながるものである。これらは、主体的な学びや協働的な学びには大変有用である。

(2018年6月掲載)

タブレット端末の[発表ノート]に記入

タブレット端末の[発表ノート]に記入 大型スクリーンに9班分の[発表ノート]を表示後、手元のタブレット端末に同じ画面を[送信]

大型スクリーンに9班分の[発表ノート]を表示後、手元のタブレット端末に同じ画面を[送信] 3択クイズ形式で、[投票]機能を利用。各自のタブレット端末で回答

3択クイズ形式で、[投票]機能を利用。各自のタブレット端末で回答