| 本時のねらい | 器械運動では、技ができる楽しさや喜びを知り、その技がよりよくできるようにすること、よい演技を認めることに意欲を持ち、技の行い方や練習の仕方などを理解することがねらいである。跳び箱運動の技をタブレット端末で撮影し確認することで、理解を深めること、生徒同士で助言しあい課題解決に努めることを目的とし、本授業を展開した。 |

|---|---|

| 授業の実際 | 小学校で既習の開脚跳びや台上前転を低い跳び箱から復習した。スムーズに成功できる生徒もいれば、跳び箱に対して恐怖心を抱き、なかなか成功できない生徒もいた。本時では、4〜5人のグループに1台生徒用のタブレット端末を渡し、『SKYMENU Class』を活用して開脚跳びのフォームの確認をした。予めポイントとなる部分を静止画と動画で押さえておき、撮影した映像を見ながらグループで確認し合った。グループ内では、「ここをこうすれば良いのでは?」「わかった、やってみよう!」という声も聞かれ、再びチャレンジする様子が見られた。さらに、映像確認の際には、スロー再生(コマ送り)やポイント場面での停止、動画比較なども行っており、様々な活用方法も見られた。 |

| 単元計画(全9時間) | |

|---|---|

| 第1時 | 技の特性を知り、開脚跳びに挑戦する。 |

| 第2時 | 技の特性を知り、台上前転に挑戦する。 |

| 第3時 | 開脚跳びのポイントを理解し、互いに指摘しあう。(本時) |

| 第4時 | 台上前転のポイントを理解し、互いに指摘しあう。 |

| 第5時 | 実技テストを行う。(開脚跳び・台上前転) |

| 第6時 | 【発展】技の特性を知り、頭はね跳びに挑戦する。 |

| 第7時 | 頭はね跳びのポイントを理解し、互いに指摘しあう。 |

| 第8時 | 自分のレベルに合わせて、完成度を高める。 |

| 第9時 | 実技テストを行う。(頭はね跳び) |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

1.ポイントの復習・実践 |

前時に学習済みの開脚跳びを行うポイントを思い出しながら、自分が可能な高さの跳び箱に挑戦する。 | |

2.ポイントの確認 |

上級生の動画、見本の静止画を見て、ポイントが実践できていればどのようになっているか確認する。 |

|

3.学習課題の追究 |

自分や仲間がどれくらい実践できているかを確認するために試技を動画で撮影する。2.で確認したことと比較し、改善すべき点があれば指摘する。 |

|

4.学習課題の工夫・実践 |

自分の気付きや仲間の助言から気付いた改善点を修正する。必要であれば再度撮影し、比較する。 |

一流選手や大人の見本動画を用意することも可能だが、「こんなことは自分達には無理だ」という第一印象を与えてしまわないよう身近な人の見本動画を用いるようにしている。静止画では付箋でポイントを隠し、最初は自分で予想してみて、答え合わせをする。動画で動いていく様子と、静止画で文字と図にして説明することで、両方のイメージを抱くことができると考える。

運動経験が少ない生徒ほど、教師や仲間から言葉で説明されても、自分がどのように技を行っているのか、実際は分かりにくいものだ。助言をもらっても、イメージ化するには自分の目で確かめる必要がある。改善点に気付き、新たなポイントを意識することで、動きに変化が出てくると考える。

体育科の実技のなかでも、特に瞬間的に行われる跳び箱運動。世界のスポーツ界でも、中継ではスロー再生による解説、競技では映像での判断が求められる〈チャレンジ〉が一般的になっている現代において、自分の動きを客観的に見ることで、新たな発見、分析、意欲の向上が期待できる。その学びを生徒同士で共有することで授業の中で課題を追究し、解決することをねらいとしている。

喜びの共感・共有が生徒の繋がりを強め、学ぶ意欲の向上につながる

生徒用タブレット端末がなかった時は、「どこが違うのか見てください!」と個々の生徒から呼ばれ、時間内に全員を見ることが困難だった。しかし[動画撮影]機能によって生徒自身が課題を確認でき、意欲が向上するとともに、質問回数が減り、成功者が格段に増えた。仲間への助言で仲間が成功した時に喜びを共感でき、生徒の繋がりも強くなった。走るフォーム、シュートなど個人技能の場面では活用できているが、チームスポーツでの効果的な活用方法の確立が今後の課題である。

(2018年6月掲載)

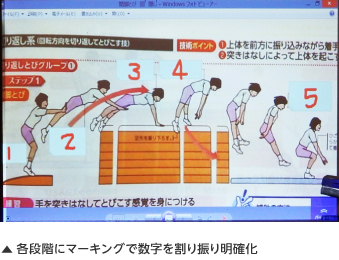

見本の動画、静止画を[投影]する。そのなかで、要点となる部分を[付箋]で隠し、[マーキング]で確認しながら全員が情報を共有する。

見本の動画、静止画を[投影]する。そのなかで、要点となる部分を[付箋]で隠し、[マーキング]で確認しながら全員が情報を共有する。 学習者機の[カメラ]で動画を撮影する。

学習者機の[カメラ]で動画を撮影する。 [動画比較][コマ調整][再生速度]機能を利用して、自分やグループの仲間の跳んでいる様子を確認、比較する。

[動画比較][コマ調整][再生速度]機能を利用して、自分やグループの仲間の跳んでいる様子を確認、比較する。