![特定の条件で、4枚のカードを組み合わせてできる整数を考えた。児童はノートやデジタル教材(タブレット端末)など、自分の好きな方法を選んだ。ノートの答えは[カメラ]で撮影して[投影]することで、わかりやすく効率的に発表できた](image/51/ttl01.jpg)

| 本時のねらい | 前時で4枚のカードで4桁の整数を作るという課題に取り組んでいる。本時では、①1枚使わないで3桁を作る、②4枚の中に0が含まれる、というそれぞれの条件設定がある場合は、どのように求めたら落ちや重なりがなく求められるか、前時と同様に求められるのかを考えることをねらいとした。 |

|---|---|

| 授業の実際 | まず、前時の授業を振り返り、図や表の有効性について想起した。次に、本時の課題を提示し、前時との違いを考え、どのように求めたらよいか全体で見通しを立てた。自力解決の場においては、タブレット端末を用いて画面上でカード並べをしたり、ノートに樹形図や表を描いたものを[カメラ]機能を用いて写真を撮影したりした。その後、ペアで交流し、自分の考えとの相違点や友達の考えのよさを認め、考えを深めた。全体交流の場においては、タブレット端末に映した自分の考えを電子黒板に転送して発表し、様々な考えを共有した。条件があっても、樹形図や表を描けば、落ちや重なりがないように求めることができるということを確認した。 |

| 単元計画(全8時間) | |

|---|---|

| 第1次 | 表や図を用いて並べ方を調べる方法を考える |

| 第2次 |

条件がある場合の並べ方について考える(本時) |

| 第3次 | 落ちや重なりがないように調べる方法について理解を深める |

| 第4次 | 表や図を用いて組み合わせを調べる方法を考える |

| 第5次 | 5種類から2種類選ぶ組み合わせを順序よく考える |

| 第6次 | 身の回りの事象について考え、理解を深める |

| 第7、8次 | 既習事項を確かめる |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

前時の想起 |

・ 前時の学習を振り返る。 |

|

学習課題をつかむ |

・ 課題を知り、見通しを立てる。 |

|

解決する |

・ 自分の考えをまとめる。 ・ ペアで交流する。 ・ 全体で共有する。 |

|

まとめる |

・ 図や表を描けば、求められることを 確認する。 |

|

たしかめる |

・ 適用問題を解く。 |

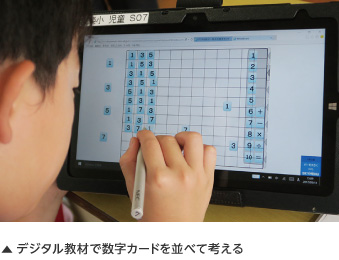

デジタル教材を用いてカード並べの操作をした。第2時ということもあり、図や表を描くことに困難を感じる児童も、実際に並べ、書き出すことで答えを導くことができた。また、図や表で考えを出した児童も、「たしかめる」で同様の操作をすることで、自分の考えに自信をもつことができていた。紙で準備する必要がないので、準備の時間を短縮することができるだけでなく、机からカードが落ちたりなくしたりすることもない。

![ノートにまとめた児童は[カメラ]で撮影して発表](image/51/img02.jpg)

ノートに自分の考えを書いた児童は、[カメラ]機能を用いて撮影することで、従来行っていた書画カメラで発表するよりも、円滑に発表の準備をすることができる。また、自力解決の時間で[マーキング]しておくことで、自分の考えをより明確に友達に伝えるための準備をすることができる。

マーキング、投影

![電子黒板に児童の画面を[投影]して発表](image/51/img03.jpg)

教師機で[学習者機画面の一覧表示]を出し、電子黒板に[投影]した。友達の考えを一覧で見ることができるだけでなく、誰が進んでいないのか、教師が確認することもできる。また、発表の際に[マーキング]しながら発表させることで、聞いている児童もどこの話をしているのか、より焦点を絞って聞くことができる。実際に「タブレット端末を見ながら発表を聞いた方が分かりやすい」という意見も出ている。

教具を作る手間が省け、 児童も繰り返し思考できるので重宝している

主に算数の学習においてタブレット端末を活用している。中でも図形領域においては、教具を作る手間が省け、児童も繰り返し試行できるので重宝している。算数以外では、理科の「ふりこ」の実験において、2本の動画を撮影し、重ねて再生させることで、ふりこのきまりを見付けることができた。タブレット端末を活用した授業は、子どもたちが楽しく、主体的に活動できている。

(2018年5月掲載)

デジタル教材で試行する。

デジタル教材で試行する。 ノートに記入した児童は、[カメラ]機能で撮影し、発表資料にする。

ノートに記入した児童は、[カメラ]機能で撮影し、発表資料にする。 タブレット端末の画面や、ノートの写真を[投影]して円滑な発表をする。

タブレット端末の画面や、ノートの写真を[投影]して円滑な発表をする。