| 本時のねらい | 子どもたちはこれまでに、「空気や水をとじこめると」の単元において、容器に閉じ込めた空気や水を圧し縮めたときの手ごたえや体積変化を調べ、その体積の変化と圧す力、圧し返す力とを関連付けながら考えてきています。本単元は、ものを温めたり冷やしたりしたときにおこる現象から疑問を見つけ、自分たちで問いをもち、予想をしながら、ものの体積と温度の関係について追究していく単元です。 |

|---|---|

| 授業の実際 | 本時は、水を温めたり冷やしたりすることで、体積が変化するのかを調べていく授業です。前時において空気を温めたり冷やしたりすると、ガラス管内のゼリーが変化することで体積が変化したことがわかっています。同様に、フラスコとガラス管付きゴム栓を使うことで、水も温めたり冷やしたりすると、ガラス管内の水面が変化することを確かめていきました。その際、タブレット端末で実験を動画撮影し、結果を交流するときに活用させるようにしました。また、実験からわかったことをタブレット端末に書かせていくことで、グループ内の話し合いが活発になるようにしました。 |

| 単元計画(全9時間) | |

|---|---|

| 第1時 | え、シャボン玉がふくらんだ! |

| 第2時 | シャボン玉はなぜふくらんだのか? |

| 第3時 | 空気は温めるとふくらみ、冷やすと縮まるのか? |

| 第4時 | どのようにして空気はふくらんだり、縮んだりしたのか? |

| 第5・6時 | 水を温めるとふくらむのか?(本時は第5時) |

| 第7時 | 金属も温めるとふくらむのか? |

| 第8時 | 温度によるものの体積変化についてまとめる |

| 第9時 | 身の回りにはどんなことがあるだろうか? |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

本時の課題を確認する |

① 前時の振り返りと本時の課題の把握 |

|

予想 |

② 自分たちの実験方法と予想を交流する

|

|

実験 |

③ グループごとに実験を行い、体積変化と温度の関係を調べる ④ グループで実験の結果について、動画を見ながら話し合う

|

|

全体でも話し合う |

⑤ グループで話をしたことを全体で話し合う

|

|

振り返り |

⑥ 自分たちの実験結果、全体での話し合いや他の結果をもとに、考えをまとめる。また、本時の学習を振り返る

|

|

![実験の様子を[カメラ]で実験の様子を動画で撮影](image/48/img01.jpg) 水を温める実験をする班が3つ、水を冷やす班が4つと自分たちが確かめていきたい実験が違っていました。そこで、それぞれの実験を動画に撮影をしていくことであとから振り返ることができるようにしました。タブレット端末の動画撮影機能を使うと簡単に撮影をすることができ、見返すことも容易でした。子どもたちは他の班の人がわかるように心がけて撮影していました。

水を温める実験をする班が3つ、水を冷やす班が4つと自分たちが確かめていきたい実験が違っていました。そこで、それぞれの実験を動画に撮影をしていくことであとから振り返ることができるようにしました。タブレット端末の動画撮影機能を使うと簡単に撮影をすることができ、見返すことも容易でした。子どもたちは他の班の人がわかるように心がけて撮影していました。

実験は一度だけしか起こらないことが多いですが、動画で撮影できていれば、何度もその現象を見ることができます。子どもたちは繰り返し動画を再生することで、実験結果に対する考察を深めることができていました。また、他の班の子どもたちは、温めることと冷やすことの両方の実験の予想をしていましたが、自分が実験していない方の結果は見ることができていないので、真剣に動画を見て、学んでいました。

実験は一度だけしか起こらないことが多いですが、動画で撮影できていれば、何度もその現象を見ることができます。子どもたちは繰り返し動画を再生することで、実験結果に対する考察を深めることができていました。また、他の班の子どもたちは、温めることと冷やすことの両方の実験の予想をしていましたが、自分が実験していない方の結果は見ることができていないので、真剣に動画を見て、学んでいました。

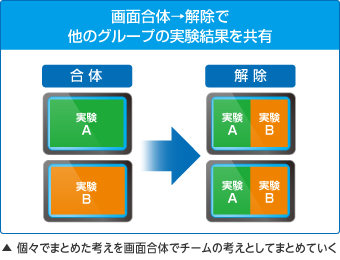

[画面合体]機能を活用し、まずは考えが書かれている2つのチームのスライドを合体させます。その後、すぐに[画面合体]機能の解除を行いました。そうすることにより、1枚のスライドに2つのチームの考えが集約されます。温める実験をしたチームの2人と冷やす実験をしたチームの2人がそれぞれの考えをまとめることになり、考えの比較を容易に行うことができました。

[画面合体]機能を活用し、まずは考えが書かれている2つのチームのスライドを合体させます。その後、すぐに[画面合体]機能の解除を行いました。そうすることにより、1枚のスライドに2つのチームの考えが集約されます。温める実験をしたチームの2人と冷やす実験をしたチームの2人がそれぞれの考えをまとめることになり、考えの比較を容易に行うことができました。

動画撮影は理科の実験以外に

音楽の合奏のパート練習等にも役立てることができる

[動画撮影]で撮影した動画をみんなで共有していくことは理科以外の授業でも活用場面がありそうです。たとえば、音楽で合奏を行う際に、パート練習を動画で撮影し、全体で合わせる前にそれぞれの練習を共有していくことなどができそうです。

(2018年3月掲載)

実験の様子を[カメラ]機能で撮影する

実験の様子を[カメラ]機能で撮影する 記録した動画データを[投影]機能で発表する

記録した動画データを[投影]機能で発表する 実験結果を[発表ノート]に記録して他の班と合体しまとめる

実験結果を[発表ノート]に記録して他の班と合体しまとめる