| 本時のねらい |

かける数が同じ計算のときには、かけられる数を先に合わせて計算すると計算が簡単になり暗算でもできることに気付き、答えを求めることができる。 単位の違う計算のときには、どちらかの単位にそろえて立式すればよいことを理解する。また、小数の減法の計算をすることができる。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

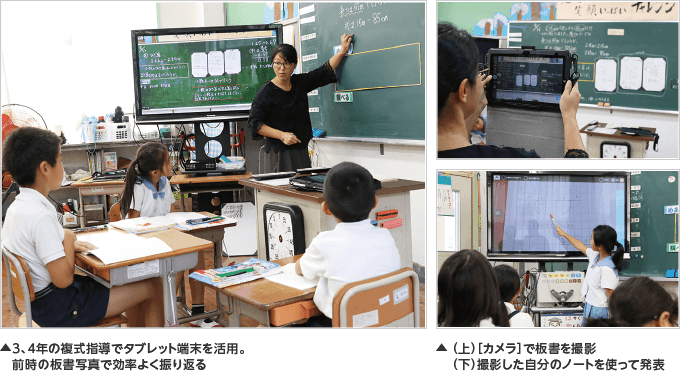

3・4年生それぞれの学習を同時進行で行う。担任が一方の学年に渡った際、自分たちで学習をどれだけ進めることができるかが大切になってくる。 まず、前時の板書を提示し、子どもたち自身で効率的に本時の学習問題を焦点化した。次に、ノートに自分の考えを書き、自分たちで撮影した。先に撮影を終えた児童は、説明の練習をすることで時間調整を行った。児童は考えの同じところや違うところを見付けながら、写真を入れ替えたり[マーキング]したりしてグループ化を行った。このときに、式で表していた児童と絵や図で表していた児童の共通点が分かり、まとめへとつながった。終末で、本時の学習で分かったことをまとめ、練習問題で定着を図った。 |

| 単元計画 3年(全10時間) | |

|---|---|

| 第1次 | 何十、何百のかけ算 |

| 第2次 | 2けた×1けたの計算 |

| 第3次 | 3けた×1けたの計算 |

| 第4次 | 暗算・計算の工夫(本時) |

| 第5次 | 練習 |

| 単元計画 4年(全9時間) | |

|---|---|

| 第1次 | 小数の表し方 |

| 第2次 | 小数のしくみ |

| 第3次 | 小数のたし算・ひき算(本時) |

| 第4次 | 練習 |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

つかむ |

|

|

見通す |

|

|

調べる |

|

|

深める |

|

|

まとめる |

|

|

生かす |

|

|

![前時の板書写真を[投影]し、ポイントとなる点を振り返る](image/47/img01.png) 前時の板書を撮影しておき、導入場面で[投影]し振り返った。本時の学習課題と前時の学習内容との違いに着目し、学習問題を焦点化することをねらいとしている。ポイントとなる部分をズームアップしたり、さらに[マーキング]したりすることで焦点化しやすくなった。[マーキング]した画面も[画面保存]のボタンでスクリーンショットをすることができるので効率よく行うことができる。毎時間撮影することで、必要な時にすぐに振り返りを行うことができた。

前時の板書を撮影しておき、導入場面で[投影]し振り返った。本時の学習課題と前時の学習内容との違いに着目し、学習問題を焦点化することをねらいとしている。ポイントとなる部分をズームアップしたり、さらに[マーキング]したりすることで焦点化しやすくなった。[マーキング]した画面も[画面保存]のボタンでスクリーンショットをすることができるので効率よく行うことができる。毎時間撮影することで、必要な時にすぐに振り返りを行うことができた。

自分の解決方法をノートに書き、本時の問題解決を行った。考えを書いた児童から自分たちでノートを撮影していった。この際、担任はもう一つの学年で指導を行っているので、児童自ら撮影をして発表準備ができることは、時間短縮になった。まだ解き終わっていない児童は、友だちが撮影していることで時間差が生じ、自分の考えとじっくり向き合うことができた。ノートを撮影する際には、どこに焦点を当てたら見やすいのか自分たちで考えて撮影できるようになった。

自分の解決方法をノートに書き、本時の問題解決を行った。考えを書いた児童から自分たちでノートを撮影していった。この際、担任はもう一つの学年で指導を行っているので、児童自ら撮影をして発表準備ができることは、時間短縮になった。まだ解き終わっていない児童は、友だちが撮影していることで時間差が生じ、自分の考えとじっくり向き合うことができた。ノートを撮影する際には、どこに焦点を当てたら見やすいのか自分たちで考えて撮影できるようになった。

![1人ひとり、自分のノートを[投影]して発表](image/47/img03.png) 進行役を務めるガイドを中心に、[投影]されたノートを使って自分の考えを発表した。このときに、全て解き終えてない児童も発表するようにしている。考えの途中であっても発表し、友だちから意見をもらうことで考えを整理したり、つまずきのヒントをもらえたりするからだ。最初は、自信のなさそうだった児童も自信をもって発表できるようになってきた。全員の発表が終わると、写真の入れ替えや[マーキング]を使って、グループ分けを行った。

進行役を務めるガイドを中心に、[投影]されたノートを使って自分の考えを発表した。このときに、全て解き終えてない児童も発表するようにしている。考えの途中であっても発表し、友だちから意見をもらうことで考えを整理したり、つまずきのヒントをもらえたりするからだ。最初は、自信のなさそうだった児童も自信をもって発表できるようになってきた。全員の発表が終わると、写真の入れ替えや[マーキング]を使って、グループ分けを行った。

間接指導時にタブレット端末を使うことで、

話し合いを進めやすく練り上げにもつなげやすい

複式学級において、タブレット端末が使えることは、効率的に授業を進めることができる利点がある。間接指導時にタブレット端末を使うことで、話し合いを進めやすく練り上げにもつなげやすいと感じる。

また、毎時間の板書を撮影することで、必要な時にすぐ振り返りをすることができ、更に、画像を学校全体で共有することにより、次年度に同じ単元で教材研究をする時間も短縮することにつながるのではないかと考える。

(2018年3月掲載)

前時の板書を大型テレビに[投影]する。

前時の板書を大型テレビに[投影]する。 間接指導時に、自分たちでノートを撮影し、発表準備を行う。

間接指導時に、自分たちでノートを撮影し、発表準備を行う。 自分のノートを大きく映し出し、意見交換を行う。訂正箇所や修正箇所を[マーキング]したり、グルーピングしたりする。

自分のノートを大きく映し出し、意見交換を行う。訂正箇所や修正箇所を[マーキング]したり、グルーピングしたりする。