| 本時のねらい | 太平洋側の海沿いに工業の盛んな地域が多い理由について、教科書の資料や地図帳を読み取ることを通して、「港や鉄道、高速道路が近くにあり原料や製品の輸送に適している」「広い工場用地を確保しやすい」などの地理的条件と、「働き手を確保しやすい」「消費地が近い」などの社会的条件から考えることができるようにする。 |

|---|---|

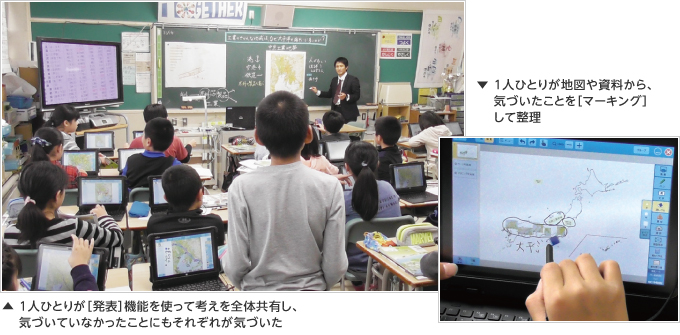

| 授業の実際 | まず、前時で学習した「工業の盛んな地域の分布」を確認するとともに、それらが太平洋側の海沿いに多いことから「工業の盛んな地域は、なぜ太平洋側の海沿いに多いのか」という学習問題を設定した。次に、中京工業地帯に焦点化して調べ考えた。「港」「高速道路」と「原料・製品の輸送」、「大都市」と「働き手・消費者」などを関連付けることで、工業の盛んな地域の特色をとらえた。そして、同様のことが京浜工業地帯などの工業の盛んな他の地域にも当てはまるかどうかを確かめることで一般化し、学習問題に立ち返りまとめた。一人ひとりが[発表ノート]に添付された地図にマーキングしたものを[発表]機能で共有し、典型事例で学んだことを、他の事例に一般化するという学習展開でねらいに迫った。 |

| 単元計画(全3時間) | |

|---|---|

| 第1時 | 工業製品がどこでつくられているかについて問題意識をもつ |

| 第2時 | 日本の工業生産の特色を理解する |

| 第3時 | 太平洋の海沿いに工業の盛んな地域が多い理由を考える(本時) |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

1.学習問題を設定する |

|

|

工業の盛んな地域は、なぜ太平洋側の海沿いに多いのか。 |

||

2.一人で調べ考える学級全体で共有する |

|

|

3.一般化を図る |

|

|

4.まとめる |

|

|

原料や製品を輸送しやすい、大都市が多いなどの条件がそろっているため。 |

||

![[発表ノート]で図や写真を自由に配置](image/46/img01.jpg) 工業地帯・工業地域の付箋が添付された白地図を[発表ノート]に添付して配付した。児童は、付箋を移動させながら前時で学習した工業の盛んな地域の分布を確認した。また、工業の盛んな地域が太平洋側の海沿いに並んでいることに着目した児童の考えを取り上げ、本時の学習問題を設定した。「情報を限定した資料を配付できる」「試行錯誤できる」というところにタブレット端末のよさを感じた。

工業地帯・工業地域の付箋が添付された白地図を[発表ノート]に添付して配付した。児童は、付箋を移動させながら前時で学習した工業の盛んな地域の分布を確認した。また、工業の盛んな地域が太平洋側の海沿いに並んでいることに着目した児童の考えを取り上げ、本時の学習問題を設定した。「情報を限定した資料を配付できる」「試行錯誤できる」というところにタブレット端末のよさを感じた。

![[発表]機能で考えを全体へ共有](image/46/img02.jpg) 中京工業地帯付近の地図をスキャンしたものを[発表ノート]に添付して配付した。児童は、学習問題を意識しながら、地図にマーキングした。その後、[発表]機能を用い、大型ディスプレイで児童の考えを共有した。「原料や製品の輸送がしやすい」「働く人や消費者がたくさんいる」など、工業の盛んな地域の特色を確認できた。一人ひとりがかき込んだことを瞬時に共有できるのは便利である。

中京工業地帯付近の地図をスキャンしたものを[発表ノート]に添付して配付した。児童は、学習問題を意識しながら、地図にマーキングした。その後、[発表]機能を用い、大型ディスプレイで児童の考えを共有した。「原料や製品の輸送がしやすい」「働く人や消費者がたくさんいる」など、工業の盛んな地域の特色を確認できた。一人ひとりがかき込んだことを瞬時に共有できるのは便利である。

![何度も書いて消せる[マーキング]](image/46/img03.jpg) 「京浜工業地帯」「阪神工業地帯」「瀬戸内工業地域」「北九州工業地域」の4つの地図を[発表ノート]に添付して配付した。

「京浜工業地帯」「阪神工業地帯」「瀬戸内工業地域」「北九州工業地域」の4つの地図を[発表ノート]に添付して配付した。

グループ内で役割分担してどれか一つを担当することにし、港や高速道路、大都市などを見付けてマーキングした。その後、大型ディスプレイで共有し、「中京工業地帯の特色が他の工業の盛んな地域にも当てはまる」ことを学級全体で確認した。最後に、原料や製品が主に太平洋側から出入りすることを地図帳で確認して学習をまとめた。

アナログとデジタルのよさを生かすことで、

子どもたちの積極的な姿勢を引き出しやすくなる

「瞬時に共有できる」「何度も書き直しができる」などがデジタルのよさであり、「いつでも」「どこでも」というのがアナログのよさである。ねらいを明確にしてそれぞれのよさを組み合わせることが大切だと感じた。なお、本実践では[アンケート]機能を使い、学級全体の理解度を把握した。瞬時に集計し、グラフ化できるのがよさである。序盤と終盤に行えば、自身の授業を振り返る際に参考にできる。

(2018年2月掲載)

工業の盛んな地域名を記した付箋をドラッグアンドドロップで白地図上に配置する。

工業の盛んな地域名を記した付箋をドラッグアンドドロップで白地図上に配置する。 中京工業地帯を取り上げ、地図上に読み取ったこと、考えたことをマーキングする。その後、学級全体で共有する。

中京工業地帯を取り上げ、地図上に読み取ったこと、考えたことをマーキングする。その後、学級全体で共有する。 工業の盛んな他の地域にも当てはまるかどうか、グループ内で役割分担をして調べる。その後、学級全体で共有する。

工業の盛んな他の地域にも当てはまるかどうか、グループ内で役割分担をして調べる。その後、学級全体で共有する。