| 本時のねらい | 発展的な課題について、自分でまとめた文章だけで、読み手の納得を引き出せるような説明的な文章を作ることがねらいである。それぞれの学習ごとに[マッピング]機能でまとめているが、それは個人の理解しているであろう言葉の散らばりにすぎない。それらを再構成し、筋の通った文章に仕上げることで、もう一段深い理解につなげたいというねらいで行った。 |

|---|---|

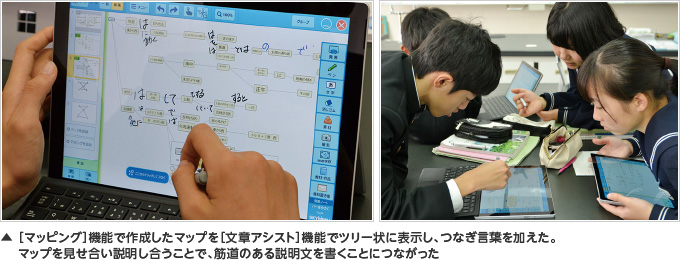

| 授業の実際 | まずは、天体の単元全体について、それぞれ[マッピング]機能を使いながらまとめを行った。1時間ごとの学習では途切れがちな内容も、マップに表すことで、毎時間の学習の理解を再構成できる。また、[マッピング]機能は位置の変更や図の挿入など、常に修正・加工ができるため、試行錯誤しながら理解を深められる。一方で、マップ自体は個々の思考が反映されているため、他者にはマップを一見しただけでは分かりにくい。また目指すものは、筋道のある説明的な文章だが、マップから文章化へと一足飛びにできる生徒は限られている。そこでマップの散らばりをツリー状に整列し直してくれる[文章アシスト]機能を活用した。整列したキーワードの間に助詞を書き込むことで、簡易的に文章表現ができる。自分の考えを文章化する一助になり、マップの中の足りない言葉や、言葉と言葉のつながりのねじれに気づける。自分のマップがより見やすくなったことで、マップを修正するきっかけにもなった。[文章アシスト]機能を使ったことで、より多くの生徒が、マップから直接文章化させたときよりも、自分なりの説明的な文章を書けるようになった。 |

| 単元計画(全12時間) | ||

|---|---|---|

| 第1次 | 1~2時 | ・ 天球概念を理解し、天体の動きを説明する ・ 太陽の動きと地球の自転の関係を理解する ・ 方角による見かけの動きの違いが分かる |

| 第2次 | 1~2時 | ・ 地球の公転と星座の動きの関係を理解する ・ 同時刻による位置のズレの原因が分かる |

| 第3次 | 1~2時 | ・ 地軸の傾きと昼間の長さの関係を理解する ・ 地軸の傾きと季節の変化の関係が分かる |

| 第4次 | 1時 | ・ 地球・月・太陽による月の満ち欠けが分かる |

| 第5次 | 2時 | ・ 金星の満ち欠けと天体の位置関係を理解する |

| 第6次 | 第1時 | ・ まとめたマッピングを使い課題を解く |

| 第2時 | ・ [文章アシスト]機能を使い説明資料を作る(本時) |

|

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

1. 文章アシスト機能で整理 |

・ 前時までのマップを[文章アシスト]機能で整理する。 |

|

2. 説明文の作成 |

・ [文章アシスト]機能で整理された後のマップを使い、課題の答えを文章にする。 |

|

3. 相互評価 |

・ 説明文とマップをグループ内で見て、相互評価し、足りない部分について指摘する。 |

|

4. 修正・仕上げ |

・ 他者からの指摘を受け、説明的な文章に修正を加え、最終的な仕上げを行う。 |

![マップの散らばりをツリー状に整列し直す[文章アシスト]機能](image/41/img00.jpg)

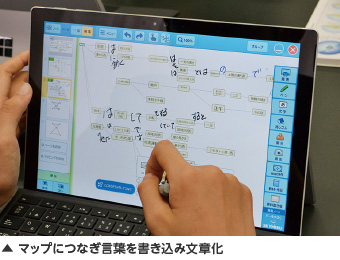

[文章アシスト]機能は、散りばめられたマップ内のカードをツリー状に整理する機能である。

[文章アシスト]機能は、散りばめられたマップ内のカードをツリー状に整理する機能である。

センターのテーマから四方に伸びているマップのカードが、左上からツリー状にまとめられ、視覚的に整理されるため、文章化に向けた手立てになる。また、接続線を切り替えたり、カードを移動したりできるので、そこからさらに再構成できるといった自由度もある。ツリー状になったものに縛られ過ぎず、文章を作ることができると考える。

「ツリー表示」にしたのち、つなぎ言葉を書き込むことで、より具体的な文章表現に近づく。「ツリー表示」で整理をしてみることで、言葉と言葉のつながりのねじれに気づき、相手に伝わらないことが分かった。最終的には、課題について自分なりの説明的な文章を書かせ提出させたが、その手前の段階でお互いに「ツリー表示」の画面を見せ合うことで、読んで分かる説明になっているのかどうかをチェックし合うことができた。文章を書くことに苦手意識がある生徒への支援が可能となった。

「ツリー表示」にしたのち、つなぎ言葉を書き込むことで、より具体的な文章表現に近づく。「ツリー表示」で整理をしてみることで、言葉と言葉のつながりのねじれに気づき、相手に伝わらないことが分かった。最終的には、課題について自分なりの説明的な文章を書かせ提出させたが、その手前の段階でお互いに「ツリー表示」の画面を見せ合うことで、読んで分かる説明になっているのかどうかをチェックし合うことができた。文章を書くことに苦手意識がある生徒への支援が可能となった。

[文章アシスト]は生徒の「困った」をアシストする機能

文章を書くことは、言葉で説明するよりもハードルが高い。できれば誰でもそこにたどり着かせたいという思いがある。[文章アシスト]は、あくまで生徒の「困った」をアシストする機能であり、それを使いながら文章を作る経験を重ねることで、いずれはその機能から離れても自分で文章を構成できる人になってほしい。そのような願いを持って、授業で[文章アシスト]を活用している。

(2017年11月掲載)

ツリー状に表示されたマップに助詞を書き込ませたり、言葉を書き加えさせたりする。

ツリー状に表示されたマップに助詞を書き込ませたり、言葉を書き加えさせたりする。 同じ課題について、根拠となるマップの部分とその説明の文章を相互に評価し、あえて指摘し合わせる。

同じ課題について、根拠となるマップの部分とその説明の文章を相互に評価し、あえて指摘し合わせる。