| 本時のねらい | 質量と体積の関係を表すグラフでは、同じ物質のプロットは全て同一直線上に並ぶ。本時は、2人1組で質量や体積の異なる物体の1つを担当させ、測定結果をグラフ用紙にプロットさせる。集まったプロットをもとに、密度の規則性を見出すとともに、物質の数と種類を特定することをねらいとする。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

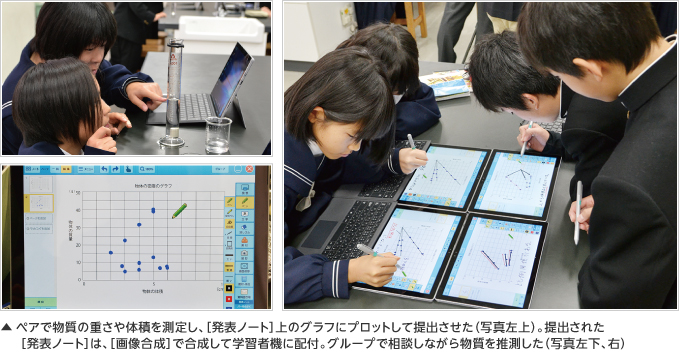

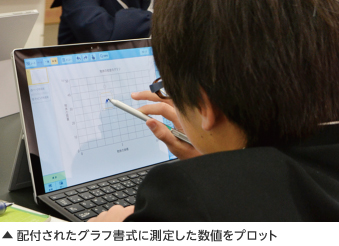

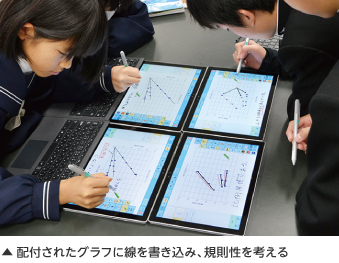

本時は2人1組で行った。生徒に相互に確認させることで測定ミスを少なくすることと、操作等で不安な生徒も相手と相談しながら進められるので安心感を得られると考えた。12種類の物体について測定し、各生徒の端末を使ってグラフにプロットしたものを提出させた。次に、教師用端末で[画像合成]機能を使うことで、生徒から提出された全てのプロットの結果を1つの画面に重ね合わせて確認できた。重ね合わせたプロットの結果を再度生徒用端末に配付し、生徒はそのプロットのばらつきを見ながら、必要な線を引いたり、補助的な言葉を書き加えたりするなどして、物質の種類の特定に取り組んだ。結果として、多くの生徒が物質の数と種類について正しく特定できた。 |

| 単元計画(全3時間) | |

|---|---|

| 第1時 | 天びんやメスシリンダーの扱い方と密度の求め方を理解する |

| 第2時 | 同じ物体について正しく測定して密度を求める |

| 第3時 | 密度のグラフから物質の数と種類を特定する(本時) |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 導入 |

1.密度の求め方について、前時の学習を振り返る。 |

・電子黒板にメスシリンダーの映像を提示し、目盛りを見る姿勢を確認する。 |

| 展開 |

2.本時の課題を知る。 |

・板書をもとに、本時の流れを確認する。 |

クラス全員のサンプルから物質の種類を特定せよ |

||

|

3.与えられた密度測定用サンプルの密度を2人で正確に測定する。 |

・結果はノートに記録し、密度を求めさせる。 ・片付けや次の準備など、他者の支援をするように呼びかける。 |

|

|

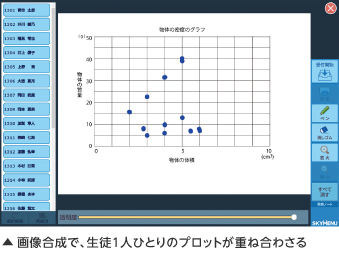

4.配付されたグラフ用紙に測定結果を記入し、確認後提出する。 |

・[画面一覧]で生徒の状況を観察する。 ・プロットの場所が正しいか、ペアで相互に点検させる。 |

|

|

5.全生徒のプロットがまとめられたグラフ画像をもとに、グラフから読み取れる規則性を見出す。 |

|

|

| まとめ |

6.密度の測定結果から、本時で扱ったサンプルの物質を特定する。 |

・教科書や資料集の密度表をもとに、物質の数と種類を特定させる。 |

[発表ノート]にグラフ書式と自由に移動できる「・(点)」画像を貼り付けて配付した。あらかじめ画面隅に配置し、生徒はそれを動かすだけでプロットしたことになり、余分な指導がなくて済んだ。また、[発表ノートの配付]機能は、配付後に生徒側の端末で自動的に配付した[発表ノート]が開くため、一斉に活動が行え、非常に便利で評判がよかった。

[発表ノート]にグラフ書式と自由に移動できる「・(点)」画像を貼り付けて配付した。あらかじめ画面隅に配置し、生徒はそれを動かすだけでプロットしたことになり、余分な指導がなくて済んだ。また、[発表ノートの配付]機能は、配付後に生徒側の端末で自動的に配付した[発表ノート]が開くため、一斉に活動が行え、非常に便利で評判がよかった。

[画像合成]機能を使い、12種類の物体のプロットを1つの画面に重ね合わせることにより、全てのプロットを1つの画面で見ることができた。1人ひとりの学習活動が、この機能を使うことで全員の学習資料となった瞬間である。わずか1つのプロットでも、正しく配置し、提出することが人の学びの役に立つ。協働的に学び合うことの良さを生徒は実体験を伴って学ぶ貴重な時間であった。

[画像合成]機能を使い、12種類の物体のプロットを1つの画面に重ね合わせることにより、全てのプロットを1つの画面で見ることができた。1人ひとりの学習活動が、この機能を使うことで全員の学習資料となった瞬間である。わずか1つのプロットでも、正しく配置し、提出することが人の学びの役に立つ。協働的に学び合うことの良さを生徒は実体験を伴って学ぶ貴重な時間であった。

全プロットをまとめた画面を再配付し、プロットの配置を見ながら生徒は線を引いたり、消したり、試行錯誤しながらグラフを作り込んで行った。そして、引かれた数本の直線を見ながら、規則性を見出した。また、線の色や補足の手書き文字など、その都度どうしたら分かりやすくなるだろうと考え続けている姿を見ることができた。色ペンで一度書いてしまうと消せない紙ではできないことである。

全プロットをまとめた画面を再配付し、プロットの配置を見ながら生徒は線を引いたり、消したり、試行錯誤しながらグラフを作り込んで行った。そして、引かれた数本の直線を見ながら、規則性を見出した。また、線の色や補足の手書き文字など、その都度どうしたら分かりやすくなるだろうと考え続けている姿を見ることができた。色ペンで一度書いてしまうと消せない紙ではできないことである。

時間の短縮、データの共有、試行錯誤、意欲の持続。

学習活動ソフトと1人1端末だからこそ実現できた

今回の実践をアナログで行うと、2人で1つのサンプルを扱うこと自体は同じだが、12種類のプロット全てを1人ひとりのグラフ用紙に落とし込むには、時間がかかる。そして、そのグラフ用紙に、3つの物質についてそれぞれ色を変えながら線を引き、必要な言葉を書き込む場合、間違えればそこで生徒の意欲も途絶えてしまう。時間の短縮、データの共有、試行錯誤、意欲の持続。学習活動ソフトと1人1端末だからこそ実現できた実践である。

(2017年9月掲載)

[発表ノート]にグラフ書式を貼り付けて[配付]する。

[発表ノート]にグラフ書式を貼り付けて[配付]する。 [画像合成]機能で、全てのプロットを重ね合わせて表示する。

[画像合成]機能で、全てのプロットを重ね合わせて表示する。 全てのプロットがまとめられたグラフ画像を[配付]する。

全てのプロットがまとめられたグラフ画像を[配付]する。