| 本時のねらい |

①てこを利用した道具の支点・力点・作用点の位置関係を説明する ②身の回りにあるてこを利用した道具を見つけ、支点・力点・作用点の位置関係を説明する。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

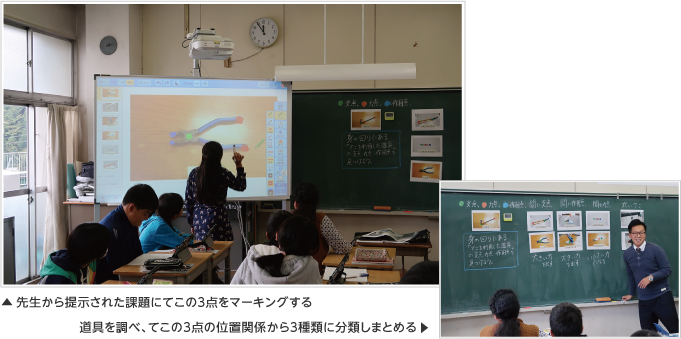

前時に、くぎ抜きを使う体験をし、本時では、まずそのくぎ抜きの支点・力点・作用点がどこにあるかを全体で考えた。その際、電子黒板を使い、てこの3点を色分けした。次に、てこを利用した道具を6つ紹介し、その写真を添付した[発表ノート]を1人1台のタブレット端末に配付した。子どもたちはそれを使いながら、てこの3点を書き込んだ。具体物を実際に動かしながら確認したり、自分の見つけたてこの3点を友だちと説明し合ったりする子どもたちは、理解を深めていた。授業の最後には、身の回りにあるてこを利用した道具を見つけ、タブレット端末で写真を撮り、[発表ノート]にてこの3点をまとめた。この授業を通して、子どもたちはさまざまな道具にてこが利用されていることを実感することができた。 |

| 単元計画(全10時間) | |

|---|---|

| 第1次 | 棒を使って重いものを持ち上げよう |

| 第2次 | てこがつり合うときのきまり |

| 第3次 | てこの利用(本時) |

本時の展開

| 学習の 流れ |

主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 本時の課題をつかむ |

1.前時で体験したくぎ抜きの支点・力点・作用点を見つける。 2.本時のめあてを確認する。 |

・電子黒板に[発表ノート]の画面を掲示する。 |

身の回りにある「てこを利用した道具」を見つけよう |

||

| 「てこを利用した道具」からてこの3点を見つける |

3.ペンチ・植木ばさみ・穴あけパンチ・大型ホチキス・和ばさみ・毛抜きの写真を配付し、支点・力点・作用点を見つける。 4.てこの3点の位置関係から3種類に分類する。 5.丸いてこ(輪軸)について知る。 |

・電子黒板に[発表ノート]の画面を掲示する。 |

| 身の回りから「てこを利用した道具」を見つける |

6.身の回りにあるてこを利用した道具を見つけ、 7.見つけた「てこを利用した道具」を確認する。 |

|

| 振り返りをする |

8.学習感想を書く。 |

|

今回配付した[発表ノート]は、「てこを利用した道具」の写真を貼りつけたものであり、事前の用意も簡単であり、教師の負担が少ない。また、今回の学習では、ただ色分けした点をつければよいので、子どもたちにとっても作業が簡単である。間違ってもすぐに直すことができる。てこの3点を見つけたら、友だちとタブレット端末を見せ合いながら確認していた。友だちと違うときには、話し合ったり、具体物を操作したりしながら確認する姿が見られた。

今回配付した[発表ノート]は、「てこを利用した道具」の写真を貼りつけたものであり、事前の用意も簡単であり、教師の負担が少ない。また、今回の学習では、ただ色分けした点をつければよいので、子どもたちにとっても作業が簡単である。間違ってもすぐに直すことができる。てこの3点を見つけたら、友だちとタブレット端末を見せ合いながら確認していた。友だちと違うときには、話し合ったり、具体物を操作したりしながら確認する姿が見られた。

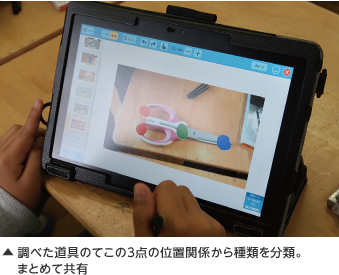

「てこを利用した道具」の種類を学習した後、自分が持っているものや教室などにもないか探した。子どもたちはすぐにそれを見つけ、写真に撮ることができた。また、その写真を[発表ノート]に貼りつけ、自分の見つけた道具に、てこの3点を書き込んだ。[発表ノート]には、撮った写真をすぐに貼りつけられる機能がある。子どもたちはそれを使いこなし、一連の作業をあっという間に行うことができた。

「てこを利用した道具」の種類を学習した後、自分が持っているものや教室などにもないか探した。子どもたちはすぐにそれを見つけ、写真に撮ることができた。また、その写真を[発表ノート]に貼りつけ、自分の見つけた道具に、てこの3点を書き込んだ。[発表ノート]には、撮った写真をすぐに貼りつけられる機能がある。子どもたちはそれを使いこなし、一連の作業をあっという間に行うことができた。

授業の最後には、[画面一覧]機能を使い、子どもたちが見つけた「てこを利用した道具」を全員分電子黒板に掲示した。

授業の最後には、[画面一覧]機能を使い、子どもたちが見つけた「てこを利用した道具」を全員分電子黒板に掲示した。

[画面一覧]で掲示すると、「私と同じだ」や「この道具もてこなの?」というような反応が返ってきた。[画面一覧]で掲示することで、友だちの見つけたものが瞬時にわかる。また、自分が見つけた道具だけでなく、さまざまな道具が映されることで、「てこを利用した道具」がたくさんあることも実感できた。

ノートなどを写真データにすることで共有が簡単に行える

[画面一覧・画面比較]機能にさらなる可能性を感じる。例えば、自分の書いたノートを写真に撮り、それを一覧にすることで、自分の考えと友だちの考えを比較することができる。これまで、ホワイトボードや画用紙などに書く必要があったことが自分のノートだけでできるのである。似ている考えや違う考えを共有することがより効率的に行えるのではないか。今後もよりよい活用を考えていきたい。

(2017年8月掲載)

教師の作成した[発表ノート]を1人1台のタブレット端末に配付する。

教師の作成した[発表ノート]を1人1台のタブレット端末に配付する。 子どもが1人ひとりタブレット端末で撮影し、[発表ノート]にまとめる。

子どもが1人ひとりタブレット端末で撮影し、[発表ノート]にまとめる。 電子黒板に子どもの一覧を投影する。

電子黒板に子どもの一覧を投影する。