| 本時のねらい |

①校内の施設・備品から『顔』に見える場所を見つける。 ②「『顔』や場所の特徴から、『そのば』くんを思いつく」活動を通して、試したり、見つけたり、考えたりして、発想力を培う。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

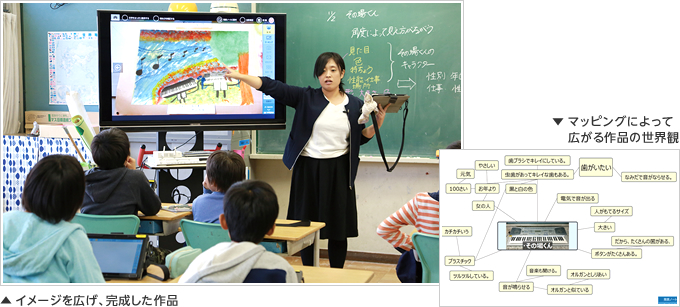

導入場面では、教師が見つけた「顔」を電子黒板で提示し、全員でイメージをふくらませ、『そのば』くんを作る活動を行った。その後、自分が考えたキャラクター像は、どんな観点で思い浮かべたのか分析した。この分析をもとにして、キャラクター作りのため、[マッピング]の第1階層を一緒に組み立てた。活動の流れとめあてをつかむことで、子どもたちは、タブレット端末を手にするとすぐに「顔」を見つける活動を始めた。個々の写真からキャラクターを考える活動では、イメージを広げるなかで、同じ顔でも「怒り」と「悲しみ」の2つの表情を出せると考え、もう一度撮影した子どももいた。 構成を考える際には、[発表ノート]で写真の角度や大きさ、配置や色合いなどをイメージしたことで、次の時間に迷うことなく画用紙に向かうことができた。 |

| 単元計画(全7時間) | ||

|---|---|---|

| 第1次 (練る) |

第1時 | ・学校内から顔を見つけ、写真撮影をする。 |

| 第2時 (本時) |

・顔からキャラクターのイメージを広げる。 ・大きさや色、バランスを考え、構成を工夫する。 |

|

| 第2次 (描く) |

第3時 | ・背景を描く。 |

| 第4時 | ・顔をイメージ通りに切り取り、キャラクターを作る。 | |

| 第5時 | ・作品を仕上げる。 | |

| 第3次 | 第6時 | ・鑑賞会をする。 |

本時の展開

| 学習の 流れ |

主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 予習学習(授業前) | 校内から顔に見える場所をいくつか探す。 | ・電子黒板にヒント画像を提示 |

| 本時の課題をつかむ |

1.見本の顔を見て、想像を膨らませる。 2.本時の活動の流れとめあてを決める。 |

・電子黒板にヒント画像を提示

|

学校から顔を見つけてキャラクターを生み出そう |

||

| 撮影する |

3.タブレット端末の[カメラ]機能を使って、自分が見つけた顔を撮影に行く。 |

|

| キャラクターを作る |

4.顔からイメージを膨らませる。 5.キャラクターの容姿を考える。 |

|

| 構成を考える |

6.描きたい場面を明確にし、構成を考えていく。 |

|

| 振り返りをする |

7.ミニ鑑賞会をする。 8.次時の自分のめあてを立てる。 |

・電子黒板に子どもの一覧を投影

|

![友だちと質問をし合い、[マッピング]を広げる](image/37/img01.jpg) 顔のイメージを膨らませる時に、「○○に見えた」という第一印象からスタートしていた。

顔のイメージを膨らませる時に、「○○に見えた」という第一印象からスタートしていた。

素材や形状、設置されている場所などを整理しながら、キャラクター像を深めていくことができた。[マッピング]がうまく広げられない子どもは、友だちと質問をし合うことで[マッピング]を広げ、作品作りに繋げていくことができた。次の時間にマッピングノートを振り返りながら、その時の自分の思考を思いだし、作品作りに取り組む姿も見られた。

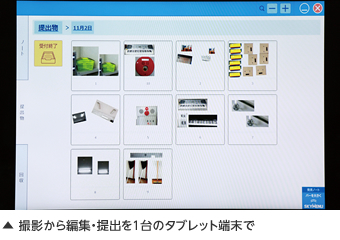

![[発表ノート]を使って試行錯誤しながら描く](image/37/img02.jpg) 「工作は好きだけど、絵画はあまり好きではない」と事前のアンケートで答える子どもがいた。本時は[発表ノート]を使って、試行錯誤しながら描きたいものを描けるようにした。写真の大きさや角度・切り方など、紙だと思いきり切れない子どもでも、何度も試すことができるので、楽しんで作品作りに取り組んでいた。また、構成に入った時に、自分の写真が描きたいイメージと合わなくなり、写真を撮り直して角度や明るさなどを調整し、作りたいイメージに近づけようと努力する子どももいた。

「工作は好きだけど、絵画はあまり好きではない」と事前のアンケートで答える子どもがいた。本時は[発表ノート]を使って、試行錯誤しながら描きたいものを描けるようにした。写真の大きさや角度・切り方など、紙だと思いきり切れない子どもでも、何度も試すことができるので、楽しんで作品作りに取り組んでいた。また、構成に入った時に、自分の写真が描きたいイメージと合わなくなり、写真を撮り直して角度や明るさなどを調整し、作りたいイメージに近づけようと努力する子どももいた。

今回の学習をデジタルカメラで行うと、撮影したデータを取り出し、パソコンで編集してから印刷。印刷されたものが想像と違うものであった場合、もう一度同じ工程を繰り返さないといけない。一人一台タブレット端末を持ち、写真の撮影・編集・提出までを一台のタブレット端末で行えたので、スムーズに活動することができた。同じキャラクターを幾つか描くために複製したり、大きさを変えたりする際も、容易な操作で行えるので子どももストレスなく活動をすることができた。

今回の学習をデジタルカメラで行うと、撮影したデータを取り出し、パソコンで編集してから印刷。印刷されたものが想像と違うものであった場合、もう一度同じ工程を繰り返さないといけない。一人一台タブレット端末を持ち、写真の撮影・編集・提出までを一台のタブレット端末で行えたので、スムーズに活動することができた。同じキャラクターを幾つか描くために複製したり、大きさを変えたりする際も、容易な操作で行えるので子どももストレスなく活動をすることができた。

可視化された思考が協同学習へつなぐ

思考が可視化されると、自分の思いがより明確になり、学習活動に積極的になるのではないか。日常より、自然に、楽しそうに友だちと学習していたように感じた。何より本時の学習をしていて驚いたのは、子どもたちが自分の作品の課題点を見つけた時に、自然と友だちとの協同学習を始めたことだ。子どもたちの中で、「自分が思い描いた場面を、より良い形で表現したい」という思いが芽生えたことが、そのような姿につながったのではないだろうか。今後継続して検証していきたい。

(2017年6月掲載)

[マッピング]を広げ、作品作りに繋げる

[マッピング]を広げ、作品作りに繋げる

[発表ノート]を使い、試行錯誤しながらキャラクターを作る

[発表ノート]を使い、試行錯誤しながらキャラクターを作る