| 本時のねらい | 物体の質量や高さ、速さとエネルギーの関係性を調べる実験結果から、その規則性について考察して表現することができる。 |

|---|---|

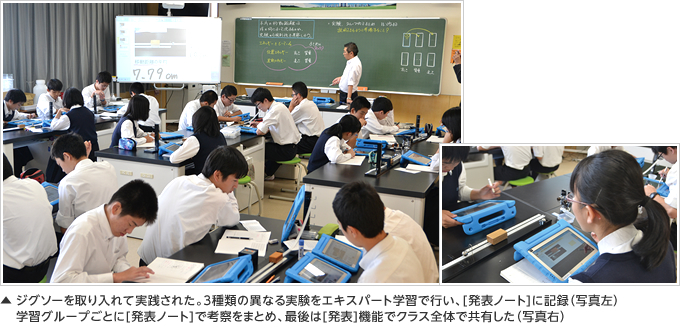

| 授業の実際 | 通常、3名の学習グループ12班で学習を行っている。本時は、各グループを①質量とエネルギーの関係、②高さ(位置)とエネルギーの関係、③速さとエネルギーの関係の3つの実験グループに分け、新たな実験グループを組織してエキスパート学習を行う。実験グループでは、①②③の各テーマについて実験に取り組み、結果をまとめ、グラフ化し、そこから規則性を見いだしてノートやタブレットにまとめる。各実験グループから学習グループに戻り、①②③の結果や考察を発表し合い、物体のもつエネルギーについてさらに考察する展開を目指した。 物体のもつエネルギーの規則性とともに、エネルギーの変換や仕事とエネルギーの関係につなぐ意味で、他の節の学習との融合を図った。 |

| 単元計画(全30時間) ●第3章 エネルギーと仕事 | |

|---|---|

| 第1~4時 | 物体のもつエネルギー(4)・・・(本時:2~4/4) |

| 第5時 | 力学的エネルギーの保存(1) |

| 第6、7時 | 仕事と力学的エネルギー(2) |

| 第8~10時 | 仕事の原理と仕事率(3) |

| 第11時 | エネルギーの移り変わり(1) |

| 第12、13時 | エネルギーの保存(2) |

本時の展開 (全4時中、第3時、第4時を記載)

| 学習の 流れ |

主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|

|---|---|---|---|

| 第3時 | 導入 | 木片の移動距離は球の何によって決まるか、実験から規則性を考察しよう。 | |

|

・前時の実験Gの結果をもとに、位置エネルギー、運動エネルギーとの関係性について考察することを理解する。 ・実験Gごとに、前時の結果、本時の課題を確認する。 |

|||

| 展開 |

・実験Gごとにテーマにもとづいて実験に取り組み、データ処理、グラフ作成など、実験G内で協力しながらノートづくりをするとともに、個々のタブレットに実験結果や考察をまとめる。 |

|

|

| まとめ 振り返り |

・個々のタブレットに本時の実験結果や考察をまとめ、実験G内で発表準備する。 |

||

| 第4時 | 展開 |

・学習Gで各実験の結果や考察について発表し合う。 ・各テーマの実験をもとに、学習Gごとに物体のもつエネルギーについて、ノートやタブレットにまとめる。(必要に応じて実験道具を用いて検証実験をする。) |

|

| まとめ 振り返り |

・各学習Gの考察を全体で交流する。 ・疑問は質問し合い、理解を深め合う。 ・各学習Gの発表や教師が解説をもとに、物体のもつ位置エネルギー、運動エネルギーについて、ノートに必要な内容を補充する。 |

|

|

タブレット端末の利点の1つは[カメラ]機能である。実験観察のようすを撮影して、自分の学びを振り返ったり、共有したり、[発表ノート]に貼り付けてまとめることができる。[発表ノート]に貼り付け書き込みをして、自分の考えを画像にもとづいて説明することもできる。教師としても、1人ひとりの学びを授業後に適切に評価できることから、大変有効なツールであると言える。

タブレット端末の利点の1つは[カメラ]機能である。実験観察のようすを撮影して、自分の学びを振り返ったり、共有したり、[発表ノート]に貼り付けてまとめることができる。[発表ノート]に貼り付け書き込みをして、自分の考えを画像にもとづいて説明することもできる。教師としても、1人ひとりの学びを授業後に適切に評価できることから、大変有効なツールであると言える。

![[グループワーク]機能でノートの共有](image/36/img02.jpg) [発表ノート]に記載した実験観察の結果や考察を用いて表現することで、自らの思考も整理して再構成することができる。個々の[発表ノート]をそのまま見せたり、[グループワーク]機能でノートを共有することで活発な学び合いが期待できる。

[発表ノート]に記載した実験観察の結果や考察を用いて表現することで、自らの思考も整理して再構成することができる。個々の[発表ノート]をそのまま見せたり、[グループワーク]機能でノートを共有することで活発な学び合いが期待できる。

生徒の学習者画面を投影することで、より主体的で、わかりやすく発表する意識が高まる。発表者の画面はスクリーンだけでなく、生徒一人ひとりのタブレットにも投影されるので、スクリーンでは見えない細かな部分まで手元で見ながら発表を聞くことができる。

生徒の学習者画面を投影することで、より主体的で、わかりやすく発表する意識が高まる。発表者の画面はスクリーンだけでなく、生徒一人ひとりのタブレットにも投影されるので、スクリーンでは見えない細かな部分まで手元で見ながら発表を聞くことができる。

個々の学びを学習グループや全体で共有し、

自分やグループでの学びを再構成することができる

本時は、3つの実験のエキスパート学習からジグソーへの展開に、一人一台のタブレットを活用した。紙だけでは表現できない個々の学びを学習グループや全体で共有し、自分やグループでの学びを再構成することがタブレットと学習活動ソフトで実現できる。グループ学習では、ともすれば中心生徒のみが活躍し、他の生徒が傍観者になってしまうことがあるが、今後もタブレットを有効に活用して、一人ひとりが一層主体的に学び、互いに認め合い、学び合う授業を構築したい。

「知識・技能を活用する学習」においては、獲得した知識や技能を組み合わせ活用し、個々の多様な考えや情報を共有して対話や議論を通しながら、協働で課題を解決していく。タブレットは個々の考えや情報を適切に表現し、互いに共有し、学び合うツールとして大きな効果が期待できる。また、教師にとっては、生徒一人ひとりの学びの過程や成果を評価するツールとして大きな効果が期待できると考える。

(2017年6月掲載)

個々のタブレットの[発表ノート]に実験の写真、結果やグラフ、考察を記入する。

個々のタブレットの[発表ノート]に実験の写真、結果やグラフ、考察を記入する。 タブレットを見せ合ったり、[グループワーク]機能で共有して協議し、学習を深める。

タブレットを見せ合ったり、[グループワーク]機能で共有して協議し、学習を深める。 [発表]機能を用いて代表者の考察を投影して全体共有する。

[発表]機能を用いて代表者の考察を投影して全体共有する。