| 本時のねらい |

江戸の社会と文化・学問について集めた資料を活用して調べ、わかったことをまとめる。また、まとめる際に足りない資料をインターネットで収集し、まとめの内容を詳しくする。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

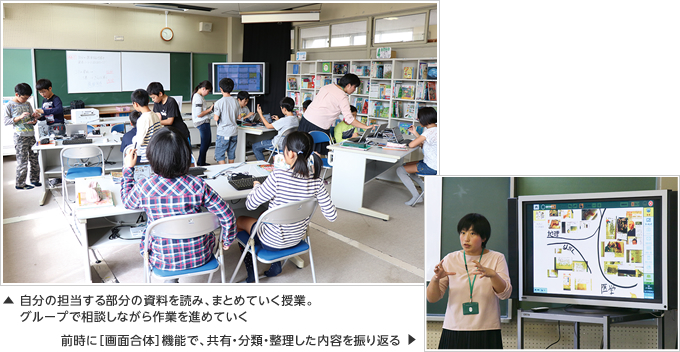

前時に書籍を使って自分の調べるテーマに必要な資料を収集させ、グループで共有・分類・整理をさせた。整理をすることで、テーマの中で具体的に何を調べてまとめていけばよいかを明確にさせ、児童が主体的・意欲的に学ぶことができるようにした。 個人で自分の担当する内容の資料を読み、資料から読み取れること、わかったことを[発表ノート]にまとめていく。発表に必要な資料は貼り付けをし、まとめる文章は、キーワードなど短い言葉や矢印なども使ってまとめていた。まとめていく中で、さらに調べたいことや足りないと思う内容などをそれぞれのグループに配付したリンク集を活用し、調べてまとめに活用した。分からないこと困ったことがあれば、グループで相談しながら学習を進めることができた。 |

| 単元計画(全7時間) | |

|---|---|

| 第1時 | 単元を通した課題をつくり、学習の見通しをもつ。 |

| 第2時 | 自分の担当を確認し、書籍で資料を収集する。 |

| 第3時 | 収集した資料をグループで分類・整理し、それぞれが何についてまとめていくのかを決める。 |

| 第4時 | 自分の担当する部分の資料を読み、まとめる。 資料だけでは足りないところをインターネットで調べる。(本時) |

| 第5時 | グループで持ち寄り、内容の確認・付け加え。 発表練習をする。 |

| 第6時 | 発表する。 |

| 第7時 | 単元全体をまとめる。 |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

1.学習の見通しをもつ |

自分が調べる担当の部分を確認する |

|

2. 調べ学習をすすめる |

自分の担当の資料を読み進め、[発表ノート]にまとめる 書籍の資料だけでは足りないところを、リンク集で調べ、[発表ノート]に加えていく |

・ 自分の集めた資料をもとに、[発表ノート]を使ってまとめさせる

|

3. 学習を振り返る |

[発表ノート]の最後のページに、振り返りを書く |

|

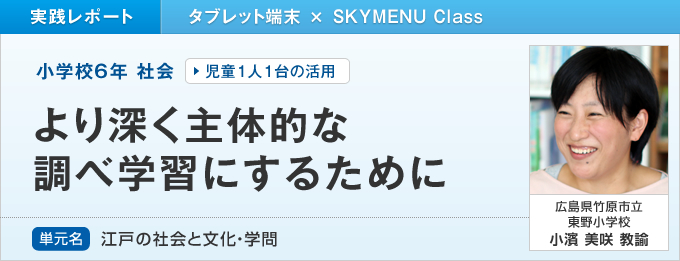

![[画面合体]機能で、個人で集めた情報を共有](image/33/img01.jpg) 前時に自分たちのテーマで必要な資料を個人で書籍から集め、それをグループで[画面合体]の機能を使い共有し、分類・整理した。こうすることで、児童は、大きなテーマの中で具体的に何を調べてまとめていけばよいのかを明確にでき、その後の個人の調べ学習がより深い学習となる。児童は、自分が本時でどの資料を使い、何についてまとめていけばよいかを前時の画面合体した[発表ノート]を見て確認していた。

前時に自分たちのテーマで必要な資料を個人で書籍から集め、それをグループで[画面合体]の機能を使い共有し、分類・整理した。こうすることで、児童は、大きなテーマの中で具体的に何を調べてまとめていけばよいのかを明確にでき、その後の個人の調べ学習がより深い学習となる。児童は、自分が本時でどの資料を使い、何についてまとめていけばよいかを前時の画面合体した[発表ノート]を見て確認していた。

インターネットを利用した調べ学習は情報量が多すぎるので、ある程度限定して児童に提供する。その際には、グループごとに必要な資料を分けてリンク集を作成し、児童が書籍の資料を読み終わり、まとめ始めた時間に[作品ビューア]を使ってそれぞれに配付した。児童は、リンク集を見て自分の欲しい情報を収集していた。まとめに使うことができる資料は[画面保存]をしてそのまま[発表ノート]に貼り付けて活用していた。

インターネットを利用した調べ学習は情報量が多すぎるので、ある程度限定して児童に提供する。その際には、グループごとに必要な資料を分けてリンク集を作成し、児童が書籍の資料を読み終わり、まとめ始めた時間に[作品ビューア]を使ってそれぞれに配付した。児童は、リンク集を見て自分の欲しい情報を収集していた。まとめに使うことができる資料は[画面保存]をしてそのまま[発表ノート]に貼り付けて活用していた。

![振り返りは[発表ノート]に書かせて[投影]](image/33/img03.jpg) 授業の終わりの5分は、その時間の振り返りを各自で行う。内容は、まとめていく上で分かったこと・困っていることを中心に書くようにする。また、[発表ノート]に書かせ、投影を使って電子黒板に提示する。全体で振り返りを交流することで次時の学習の見通しをもつことができる。また、次時のグループでのまとめで使えるように自主学習で調べ学習をしてくる児童もいた。

授業の終わりの5分は、その時間の振り返りを各自で行う。内容は、まとめていく上で分かったこと・困っていることを中心に書くようにする。また、[発表ノート]に書かせ、投影を使って電子黒板に提示する。全体で振り返りを交流することで次時の学習の見通しをもつことができる。また、次時のグループでのまとめで使えるように自主学習で調べ学習をしてくる児童もいた。

[画面合体]機能は、道徳でグループでの話し合いをする際にも

道徳でグループでの話し合いをする際に[画面合体]の機能を使うことができる。これまでは、自分の意見をまずワークシートに書き、それをホワイトボードにまとめてグループでの話し合いをしてきた。しかし、この[画面合体]で、自分の意見を書き、それを交流することで、意見の分類・整理が話し合いをしながらでき、考えを深めていくことができる。また、全体で交流する際も、他のグループと電子黒板で画面比較ができる。

(2017年3月掲載)

[画面合体]で、仲間からもらった資料の確認

[画面合体]で、仲間からもらった資料の確認 事前に用意したリンク集を使い、インターネットで調べる。必要な資料は、[画面保存]の機能を使い保存させる

事前に用意したリンク集を使い、インターネットで調べる。必要な資料は、[画面保存]の機能を使い保存させる 全員の振り返りを電子黒板に提示し、全体で交流する

全員の振り返りを電子黒板に提示し、全体で交流する