| 本時のねらい | 説明の工夫を学ぶために、説明文の文章構成を確かめ、段落構成や説明の順番、つなぎ言葉の使い方について注目しながら、相手に伝わりやすい説明文の書き方を学習していく。そこでタブレット端末を活用し、例文を読んで文章構成の順番や使用するつなぎ言葉を考えることで、自分で書いた文を推敲する助けとし、実際に自分の説明の順番や使用するつなぎ言葉を推敲する。 |

|---|---|

| 授業の実際 | 前半の単元である「すがたをかえる大豆」の学習を通して、読者に伝わりやすい説明文を書くための工夫を学習した。その学習の中で「中」の部分は食材の原型に近い順に説明すると読者に伝わりやすいということを学習した。本時では、自分で選んだ食材をおいしく食べるための工夫と、その工夫によってできる食品についてのメモをどのような順番で並べればいいかを推敲することを目的として行った。その推敲の助けとしてタブレット端末に例文を示し、その例文を並べ替えることで自分の文を並べ替える際の明確な基準を示した。タブレット端末の例文は、自分がメモを作る際に提示された物と同じものであり、児童は一度同じ文を見ていることから文の内容を読む時間を短縮し、素早く作業に入ることができた。 |

| 単元計画(全14時間) | |

|---|---|

| 第1~6時 | 「すがたをかえる大豆」の内容に対する考察 |

| 第7時 | 自分で調べる食品の決定 |

| 第8~9時 | 情報収集 |

| 第10~11時 | 集めた情報を元に「中」の部分のメモの作成 |

| 第12時 | 「中」の部分の推敲(本時) |

| 第13~14時 | 食べ物辞典の作成 |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 課題の把握 | 1.課題把握 |

|

「中」の部分がわかりやすくなるような順番やつなぎ言葉を考え、 自分の文をすいこうしよう |

||

| 例文の推敲 |

2.例文の推敲 |

|

| 推敲した文の発表 |

3.推敲した文の発表 |

|

| 自分の文の推敲 |

4.自分の文の推敲 |

|

| 振り返り |

5.本時の学習を振り返る |

|

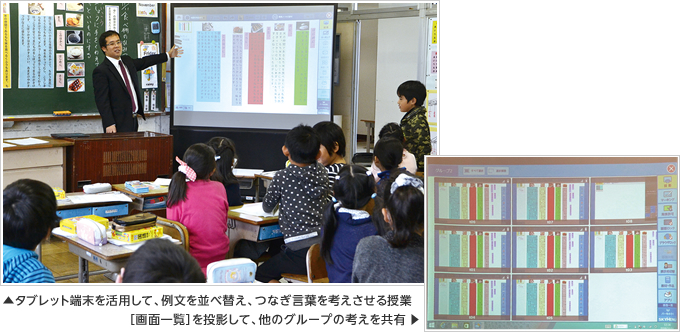

画用紙やワークシートで行うのでは、他のグループがどんな考えをしているのかを確認することが難しい。しかし、タブレット端末を使うことでスクリーンに児童の画面一覧を投影し、他のグループの考えをリアルタイムで確認し、参考にすることができた。また、そのために例文を色分けし、写真を例文上部に配置することで遠くからでも一見してわかるよう配慮した。児童はグループで話し合いながらどのような並び順にするかを考え、原形に近い順に並べると読者に伝わりやすいということを学習した。

画用紙やワークシートで行うのでは、他のグループがどんな考えをしているのかを確認することが難しい。しかし、タブレット端末を使うことでスクリーンに児童の画面一覧を投影し、他のグループの考えをリアルタイムで確認し、参考にすることができた。また、そのために例文を色分けし、写真を例文上部に配置することで遠くからでも一見してわかるよう配慮した。児童はグループで話し合いながらどのような並び順にするかを考え、原形に近い順に並べると読者に伝わりやすいということを学習した。

![作業状況を[画面一覧]で確認しながら机間指導](image/32/img02.jpg) 学習者機の画面一覧を投影しつつ、各グループがどのような考えをしているかを逐一確認しながら机間指導を行うことができた。教室に掲示してある資料や、前半の単元である「すがたをかえる大豆」で学習したことを思い出しながら原形に近い順に文を並べているところがあればそれをスクリーンに拡大して[投影]し、児童に紹介して考えの参考にさせた。児童は他のグループの考えを共有しながら話し合いを正しい方向へと軌道修正していくことができた。

学習者機の画面一覧を投影しつつ、各グループがどのような考えをしているかを逐一確認しながら机間指導を行うことができた。教室に掲示してある資料や、前半の単元である「すがたをかえる大豆」で学習したことを思い出しながら原形に近い順に文を並べているところがあればそれをスクリーンに拡大して[投影]し、児童に紹介して考えの参考にさせた。児童は他のグループの考えを共有しながら話し合いを正しい方向へと軌道修正していくことができた。

![[投影]機能を使って素早く発表](image/32/img03.jpg) 模造紙や画用紙を使った発表では、貼る手間がかかることと、それを持ち、見ながら発表するという形態をとらざるを得ないことから発表場面にかなりの時間をかけてしまう。しかし、[投影]機能を使うことで児童の視点を1カ所に固定し、集中して発表を聞かせることができた。また、貼る手間がかからず、曲がったりもしないことから素早く、見やすい発表シートを作ることができた。児童は、自分のグループの考えと違う点を見つけ、食材の種類の違うものは最後に置くということを学習することができた。

模造紙や画用紙を使った発表では、貼る手間がかかることと、それを持ち、見ながら発表するという形態をとらざるを得ないことから発表場面にかなりの時間をかけてしまう。しかし、[投影]機能を使うことで児童の視点を1カ所に固定し、集中して発表を聞かせることができた。また、貼る手間がかからず、曲がったりもしないことから素早く、見やすい発表シートを作ることができた。児童は、自分のグループの考えと違う点を見つけ、食材の種類の違うものは最後に置くということを学習することができた。

保護者参観の際にも、タブレット端末を活用して理解を深める

児童には事前に熟語パズルや修飾語の学習でテキストボックスや画像の移動といった操作を学習を通じて慣れさせていった。児童だけではなく保護者の参観の際にもタブレット端末を使った授業を行い、理解を深めていった。国語には部首や文法、熟語などタブレット端末を使いながら学習できるものが多く、児童同士話し合い、考えを深めることができ、興味・関心を持ちながら授業を行うことができる。今回の実践でも子ども自身が「楽しい」と感じながら学習することができた。

(2017年2月掲載)

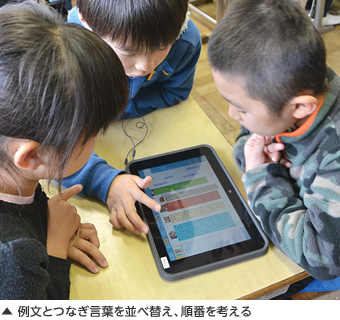

各グループで例文とつなぎ言葉をタブレット端末上で並べ替え、説明する順番を考える

各グループで例文とつなぎ言葉をタブレット端末上で並べ替え、説明する順番を考える 各グループで推敲した例文を投影し、理由とともに発表する

各グループで推敲した例文を投影し、理由とともに発表する