■ 単元設定の理由

中学校理科の「水溶液とイオン」の学習において、下記の課題を生徒に提示した。

3種類の金属のうち、2種類の金属を電池の電極として組み合わせる場合、必ず陽極になる金属は存在するのか?

その存在の有無について、その証拠となる映像とモデル図を添えて班で証明せよ。

・使用する金属:鉄、亜鉛、銅

・使用する電解質水溶液:うすい硫酸

本単元ではイオンの概念モデルについて理解を深めた後、学習課題に対して、予想を立て、それについての解決方法を自ら計画・実施し、根拠をもとにした解釈を班で導き出させる単元構成を考えた。

その理由として、全国学力・学習状況調査において、全国的にも実験を計画することに課題があるという結果が出ており、それは本校も同様であった。また、自らの考えや他者の考えを検討し改善することにも課題があった。そのような課題を克服するためにも、学習課題について、解決方法を計画することの学習経験は必要であり、自分の班の考えだけでなく、他の班の資料も交えて、より精度の高い解釈を導き出すことも学習場面に組み込まなければならない。

これまで自立した学習者として、自他の学習状況を判断し、教え合い、批判し合い、それぞれの立場でクラスのために役立つ行動なのかどうかを常に考えさせながら布石を打ってきた。本単元の最後の部分では、それらが結実するであろうと考えている。

| 単元計画(全4時間) | ||

|---|---|---|

| 第1時 | 1. 課題を知る | 証明に必要な条件とともに課題を理解する。 |

| 2. 見立てる | 金属の種類を知るとともに、既習事項を元に班で結果を予想する。 | |

| 3. 計画する | 実験手順を考え、役割分担を決める。また、自身の班だけではできない実験についてクラス内で分担を決める。 | |

| 第2時 | 4. 計画を再確認する | 前時の計画の詳細を練る。 |

| 5. 共有方法を理解する | 実験データの共有方法を試験的に試してみる。 | |

| 6. 実施・収集する | 計画した段取り通り実験を行い、電極の様子を撮影したり、結果をタブレット端末にまとめたりする。 | |

| 第3時 | 7. 点検する | 前時の映像等が根拠となるものかどうか点検する。 |

| 8. 共有する | 班内で映像やイオンのモデル図を共有し、理解を図る。 | |

| 9. 協議する | 他の班と共有したときに理解の一助になるのか協議する。 | |

| 第4時 | 10. 画面合体する | 画面合体し、映像やモデル図を共有し、結論につながるデータを他の班から得る。 |

| 11. 結論付ける | 得られたデータをもとに結論を導き、文章としてまとめる。 | |

| 12. まとめを発表する | 自分たちの班の解釈を説明するとともに、見出された規則性についての気づきがあれば付け加える。 | |

■ 本時のねらい

3種類の金属(鉄、亜鉛、銅)のうち、必ず陽極になる金属は存在するのかを実験とその解説のモデル図の組み合わせで証明することがねらいである。また、実験結果や理解の共有など、建設的に答えを導き出すためにグループ間で交流させ、クラス全体で理解を深めることもねらいとした。

■ 本時の展開(3時、4時)

| 学習活動 | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) | |

|---|---|---|---|

| 前時まで | 実施・収集する | 計画した段取り通りの実験を行い、電極の様子を撮影したり、結果をタブレット端末にまとめたりする。 |

|

| 第3時 | 点検する | 撮影したものが、必要条件を満たしているのか点検する。場合によっては、短時間再実験を行い、必要な映像を準備させる。 |

・持ち寄ったものを共有することで、班で1つの考えをまとめるように授業の初めに意識させる。 |

| 共有する | 提供し合う予定であった班同士で集まり、タブレット端末を用いて情報共有を試みる。 |

・データ共有について、技術的なアドバイスはするが、共有すべきデータの内容については生徒同士で考えさせる。  3つの班が集まり、画面合体。3つすべての実験結果を共有 |

|

| 協議する | 共有して得られたデータを班に持ち帰り、それらが課題を証明するデータになっているのかを話し合う。足りないものがあれば、他の班に依頼し、データを共有させてもらう。 |

・足りないデータがあれば、その元データを持っている班に再度提供してもらうように働きかけさせる。 ・元データを持つ班の事例自体が不十分な場合は、授業時間外に補足作業をさせ、他の班に迷惑がかからないように準備させる。 合体解除し、3つすべての実験結果を班に持ち帰る |

|

| 第4時 | 確認する | 前時までで得られたデータを確認する。 |

・まとめた資料を元に、ワークシートに個別に記入して提出するというゴールを示す。  班内で合体・解除し、持ち帰った実験結果を共有 |

| 結論付ける | 画面合体したものをもとに、陽極になる金属の存在の有無を明らかにし、その根拠を班で確認し、画面中に結論を明記する。 | ・1人でワークシートにまとめを記入するとき、正しく表記できるように、理解が十分でない生徒は班員に徹底的に質問させる。 ・映像と文字と話し言葉の組み合わせで、聞き手が必ず納得できる結論を作らせる。 |

|

| まとめを発表する | ・上手くまとめている班をピックアップし、班で導き出した結論を説明させる。 |

■ 授業の実際

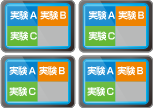

生徒1人1台のタブレット端末の環境で、『SKYMENU Class』の[画面合体]機能を活用して実践した。[画面合体]機能は、特定の端末に依存せず、4台のタブレット端末を2×2に配置して画面を合体し、大きな画面にできる【図1】。

【図1】3種類の実験結果を画面合体で共有して、課題解決へ

実験は3種類あるが、1つの班が実施できるのはそのうち1つという制限を設けた。

そこで、どの実験を行うのかを事前に役割分担し、任意の班で画面合体してデータを共有する。そして、それぞれの班から持ち寄った3つの実験結果をもとに考察し、陽極になる金属の存在を導き出す学習を行った。

また、それぞれの端末が別の内容を扱っていても、画面合体することで、各端末の画面を1つに集め、大きな画面の中で共有できる。

さらに合体解除を行うと、合体画面が縮小され、各端末に分配される。画面合体することで1人の考えが班の考えの1つになり、それと同時に他者の考えも自分のものになる。パーソナルな端末も、[画面合体]機能を使うことで、全体の共有画面となり、協働的に学習できるツールに様変わりする。

本実践では、このような生徒の思考をつなげるテクノロジーと、『私の情報は誰かの役に立つ。あなたの情報は私の考えの1つになる。一人では難しいけれど、みんなとならできるようになる。そして、最後は自分なりの確かな考えを持つことができるようになる。だから学校に来てみんなで学ぶこと、みんなで揉めたり、悩むことには大きな価値がある。』という考えのもと、誰とつながり、どの情報を共有するのかも生徒に判断させて展開した。

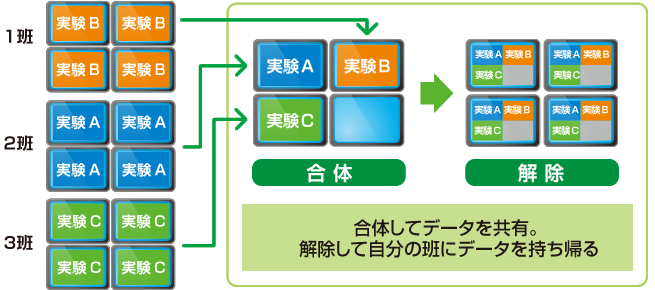

[発表ノート]の[資料箱]にPNGファイルで作成したイオン記号などを保存しておけば、スタンプのように簡単に貼り付けられるので、作図に時間が取られない利点がある。

[発表ノート]の[資料箱]にPNGファイルで作成したイオン記号などを保存しておけば、スタンプのように簡単に貼り付けられるので、作図に時間が取られない利点がある。

わかりやすいイオンモデルを作るあまり、作図が目的化する場合があるが、本時は目的がズレることなく、試行錯誤しながら作図し、それをもとに考察することができた。[カメラ]機能で撮影した動画や写真なども貼り付けられるので、紙媒体では実現できないメリットがあった。

[画面合体]機能は、合体を解除しても画面が共有された状態(グループワーク)が維持されたままになる。そのため、いったん画面合体・解除で、それぞれのデータを共有して、その後もグループ化された状態でゆるくつながりながらも個々の端末で協働して作業できる。

[画面合体]機能は、合体を解除しても画面が共有された状態(グループワーク)が維持されたままになる。そのため、いったん画面合体・解除で、それぞれのデータを共有して、その後もグループ化された状態でゆるくつながりながらも個々の端末で協働して作業できる。

本時では、班内で画面合体・解除した後、他の班に渡せる資料になっているかどうか協働してブラッシュアップした。

3つの班が集まり画面合体。それぞれの班が担当した実験結果を持ち寄り、共有した。それぞれの実験結果をその結果を証明する資料を示しながらお互いに発表し合い、それぞれの実験結果を示す資料が妥当な内容かどうか、生徒同士で議論が交わされた。

3つの班が集まり画面合体。それぞれの班が担当した実験結果を持ち寄り、共有した。それぞれの実験結果をその結果を証明する資料を示しながらお互いに発表し合い、それぞれの実験結果を示す資料が妥当な内容かどうか、生徒同士で議論が交わされた。

合体解除し、班に持ち帰ったデータは、すぐに班内で画面合体するのではなく、必要なデータが得られているのか話し合わせた。足りないデータがあれば、その元データを持っている班に再度提供してもらうように働きかけさせた。

「共有したら自分では考えられない案を知った」

「何かをするとき、何を身に付けているかを考えることも大切だ」

学習のほとんど全てを自分たちに任された生徒はどのように振る舞ったのか。

まず数名のリーダー的な生徒がクラス全体に「どう思う?」と問いかけながら集団の活動を方向付けた。トップダウン的な指示ではなく、半端相談を持ちかけるようにである。そのことで、他の生徒のやらされ感がなくなり、自分たちの学習となった。また各班で理解の早い生徒が他の班に相談に行き、気づいたこと、わかったことを自身の班に持ち帰って伝達するなど、中継的な役割をこなしていた。彼らの積極的かつ献身的な行動により、集団理解の広がりにスピード感が出たように感じている。

ただし、これらの姿は今回の取り組みで急に変わったのではなく、年度当初から互いに教え合い、学び合うことの意義をしつこいほど徹底して伝え、その場面を意識的に組み込んできた成果でもある。そういう背景があるからこそ、生徒に多くの判断を任せたときに、彼らの振る舞いがより能動的に、より主体的になったと思われる。

一方、生徒は「何を学んだのか」という問いに対して次のように答えている。「相手にわかるまで教える」、「自分の班だけで解決するのではなく、他の班にも聞いて一緒に考える」、「効率よく進めるために人と関わる」、「自分たちの計画の甘さを痛感した」、「説明を聞いてわかったつもりでも自分が説明するとなるとできない」、「共有したら自分では考えられない案を知った」、「何かをするとき、何を身に付けているかを考えることも大切だ」などの学び方を学ぶという点では、個々の気づきがあり、それと合わせて今後の課題にも記している。

今後すべきことは、彼らの課題を自身で解決する場面を授業中に演出することだと考える。単元は変わるが、学び方を鍛える学習は続いており、本実践で得たことは自分の能力として使い、課題として挙げたことは、自らの責任で行動し解決する。自らの学び方の課題に気づけたことは大きな成果だと考える。

(2016年10月掲載)