| 本時のねらい |

|

|---|---|

| 授業の実際 |

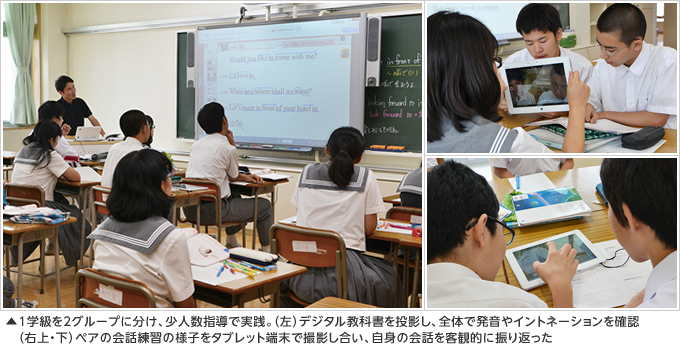

本時は「動画の撮影と再生」の機能を使った、会話文暗唱の発表準備の授業である。これまではペアで練習して、教師のアドバイスを受けてからすぐに発表に臨んでいたが、この機能を使うことで、自分たちの会話の様子をすぐに見られるようになった。このことで客観的な自己評価が可能になり、具体的に何を改善すればよりよい発表になるかが明確になった。 授業に対応した自己評価カードを用いて、生徒は2回の撮影を行った。1回目は自己評価と課題改善、2回目はどこが良くなったかを確認することを目的とした。動画を見て自己評価をするということは、聞き手の立場になることでもある。よい発表やよいプレゼンテーションは聞き手の評価によるものなので、この動画による客観的な自己評価の授業を行った。 |

| 単元計画(全2時間) | |

|---|---|

| 第1時 | 教科書本文の内容理解・音読練習(本時) |

| 第2時 | プレテスト(教師からの助言), パフォーマンステスト |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 導入 | ○Have you ever been to ~ ? の疑問文の復習で、本時の内容の導入とする。 |

・導入なので場所の画像を提示し、質問の内容をわかりやすくする。 |

| 展開 |

○教科書の内容理解と音読でさそうとき、提案するとき、約束するときの会話表現を知る。 ○パフォーマンステストの評価基準を確認する。 ○ペアで練習する。 ○動画を撮影・再生し、イントネーションや発音、表情等を確かめ、改善する。 |

|

| まとめ | ○次回のパフォーマンステストについて確認する。 |

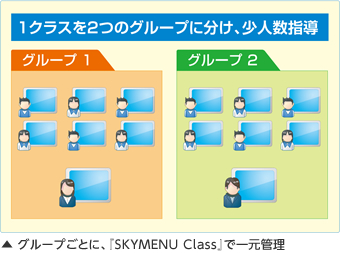

学級単位ではなく、少人数による授業のため、あらかじめ教師が「グループ作成」をして、生徒は「授業参加」から教師が指定したグループを選ぶ。1クラスが分かれていても通常の授業のように、一元管理や教材の配付や回収が可能である。

学級単位ではなく、少人数による授業のため、あらかじめ教師が「グループ作成」をして、生徒は「授業参加」から教師が指定したグループを選ぶ。1クラスが分かれていても通常の授業のように、一元管理や教材の配付や回収が可能である。

デジタル教科書を投影し、フラッシュカードによる新出単語の練習がスムーズに行える。本文の音読練習では、音調曲線を提示することで、よりネイティブの発音やイントネーションを意識させることができる。また、生徒の顔が上がって、音読も活発になった。

デジタル教科書を投影し、フラッシュカードによる新出単語の練習がスムーズに行える。本文の音読練習では、音調曲線を提示することで、よりネイティブの発音やイントネーションを意識させることができる。また、生徒の顔が上がって、音読も活発になった。

![他のペアの会話を[カメラ]で動画撮影](image/28/img03.jpg) 他のペアに自分たちの会話を動画で撮影してもらい、それを再生して客観的な自己評価を行った。「音のつながりがぎこちない。」「”r”の発音を上手くしたい。」と、自分たちの課題に気づくことができる。また、「ここでジェスチャーを入れよう。」というような、新たな発想も出てきて、想像以上に効果があると感じた。

他のペアに自分たちの会話を動画で撮影してもらい、それを再生して客観的な自己評価を行った。「音のつながりがぎこちない。」「”r”の発音を上手くしたい。」と、自分たちの課題に気づくことができる。また、「ここでジェスチャーを入れよう。」というような、新たな発想も出てきて、想像以上に効果があると感じた。

「発表すること」と「振り返ること」への慣れが必要

次時は、インタラクティブ・ホワイトボードに動画を投影して、自己評価から良い発表の仕方を共有し発展させたい。中学生は、上手に行うこと(他者との違い)が恥ずかしいと感じる時期である。繰り返し実践して、発表することと振り返ることに慣れさせることで、この課題を解決し、プレゼンテーション能力を高めていきたい。

(2016年10月掲載)

少人数指導のためグループごとの授業参加。

少人数指導のためグループごとの授業参加。 音読練習では、デジタル教科書の音調曲線を用いて、正しいイントネーションと発音の練習をしやすくする。

音読練習では、デジタル教科書の音調曲線を用いて、正しいイントネーションと発音の練習をしやすくする。 [カメラ]で動画を撮影し、再生する。

[カメラ]で動画を撮影し、再生する。