| 本時のねらい |

|

|---|---|

| 授業の実際 |

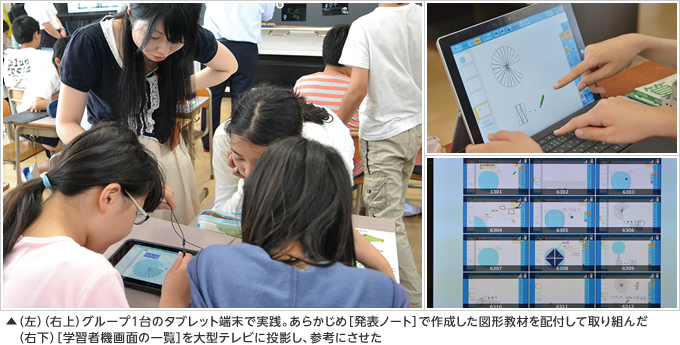

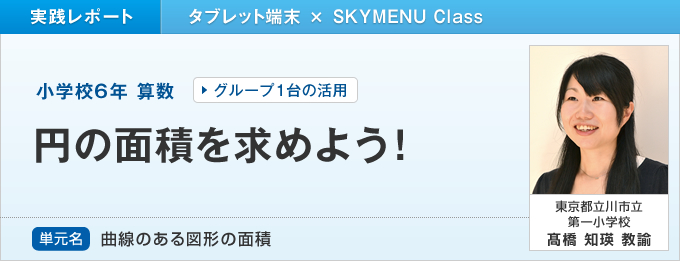

児童一人一人が主体的に学習に取り組むことができるようにするために、前時に課題を提示し、家庭学習等で自分なりの考えをまとめさせ、本時に臨むようにした。また、考えるヒントとなるような1分程度の動画をあらかじめ用意しておき、予習学習や授業中に必要に応じて自由に見ることができるようにした。 グループ活動では、2~3人のグループで円の面積を求める方法を考え、[発表ノート]にまとめ、全体で発表させた。また、他のグループの考えを見られるように[学習者機画面の一覧表示]を大型テレビに投影したところ、他のグループの考えを参考にしながらヒントを得て自分達の考えを深めたり、他の方法を確かめたりする姿が見られた。児童は、様々な方法を用いて円を既習の図形に変えることにより、面積を求めることができることを理解することができた。 |

| 単元計画(全10時間) | |

|---|---|

| 第1時 | 半径10cmの円の面積を既習事項を用いて求める方法を考える(本時) |

| 第2・3時 | 円の求積公式を導き、公式を用いて円の面積を求める |

| 第4~6時 | 工夫して1/2の円1/4の円、おうぎ形など様々な円の面積を求める |

| 第7時 | 不定形なもののおよその面積を求める |

| 第8時 | 身近なものの面積を求める |

| 第9・10時 | 既習事項を確かめる |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 予習学習(授業前) | 既習事項を用いて半径10cmの円の面積を求める方法を考える。 |

|

| 1.本時の課題を知る | グループごとに既習事項を用いて半径が10cmの円の面積の求め方を理解する。 | ・大型テレビにデジタル教科書を投影する。 |

| 2.班ごとに考えを発表ノートにまとめる | [発表ノート]を使って自分の考えを説明し合いながらグループの考えをまとめる。 |

|

| 3.班ごとに発表をする | 班ごとに[発表ノート]の[スライドショー]機能を使って発表をする。 | ・大型テレビで発表する班の[発表ノート]を投影する。 |

| 4.本時の学習を振り返る | ノートに本時のめあてに対応した学習のまとめと更に取り組みたい課題を記入する。 |

予習学習をするときや授業中に必要に応じて随時ヒントなどを得ることができるような1分程度の動画を作成し、児童が共有フォルダから動画を開いたり、ワークスペースに置いてあるタブレット端末を使って再生させたりできるようにした。速度を遅くしたり、もう一度見たい場面に戻したりしながら児童は自分のペースで考えをまとめることができるようになった。自力解決ができるようになり、児童は自信をもてるようになった。

予習学習をするときや授業中に必要に応じて随時ヒントなどを得ることができるような1分程度の動画を作成し、児童が共有フォルダから動画を開いたり、ワークスペースに置いてあるタブレット端末を使って再生させたりできるようにした。速度を遅くしたり、もう一度見たい場面に戻したりしながら児童は自分のペースで考えをまとめることができるようになった。自力解決ができるようになり、児童は自信をもてるようになった。

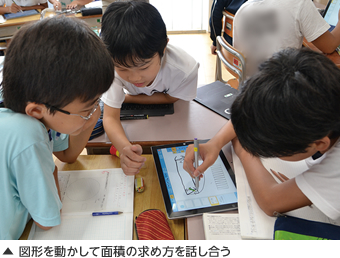

[発表ノート]に円を分割したものを画像として貼り付け、自由に動かせるようにした。画像の背景を透明化する処理をし、図形同士を近づけても一つ一つの図形が重ならないようにしたので、紙を動かす感覚で児童が図形を操作することができた。画像に書き込んだり、自分の考えを文で書いたりすることもでき、児童は自分の考えを説明し合いながら、グループの考えをまとめていた。

[発表ノート]に円を分割したものを画像として貼り付け、自由に動かせるようにした。画像の背景を透明化する処理をし、図形同士を近づけても一つ一つの図形が重ならないようにしたので、紙を動かす感覚で児童が図形を操作することができた。画像に書き込んだり、自分の考えを文で書いたりすることもでき、児童は自分の考えを説明し合いながら、グループの考えをまとめていた。

![大型テレビに[タイマー]を表示し、時間管理](image/27/img03.jpg) [タイマー]機能は、考えたり、話し合ったりする時間がどのくらいあるのかが円で表されるので、低学年の児童にも残り時間が分かりやすい。

[タイマー]機能は、考えたり、話し合ったりする時間がどのくらいあるのかが円で表されるので、低学年の児童にも残り時間が分かりやすい。

終了時のアラーム音を任意の音源に変更できるので、児童がより楽しい雰囲気の中で学習を進めることができるように、独自の音源に変更して利用している。

活動の後半で、教員機で[学習者機画面の一覧表示]を出し、それを大型テレビに投影した。他のグループの考えを一覧で見ることができるので、自分のグループ以外がどのようなことをしているのか分かり、自分達の考えに他のグループのよいところを取り入れているグループもあった。また、授業の最後には「他の考えでも面積を求めてみたい!」という意見が多く出た。

活動の後半で、教員機で[学習者機画面の一覧表示]を出し、それを大型テレビに投影した。他のグループの考えを一覧で見ることができるので、自分のグループ以外がどのようなことをしているのか分かり、自分達の考えに他のグループのよいところを取り入れているグループもあった。また、授業の最後には「他の考えでも面積を求めてみたい!」という意見が多く出た。

![(左)自分の[発表ノート]をスライドさせて、先生に提出(右)提出された[発表ノート]を投影し、発表させる](image/27/img05.jpg) 授業の最後には、必ず[発表ノート]を提出させている。提出されると、教員機に児童の[発表ノート]が集約されるので、提出された[発表ノート]を大型テレビに投影してすぐに共有できる。

授業の最後には、必ず[発表ノート]を提出させている。提出されると、教員機に児童の[発表ノート]が集約されるので、提出された[発表ノート]を大型テレビに投影してすぐに共有できる。

さらに、教員機に児童の[発表ノート]を集めることで、授業後に児童の学びを見取って評価をしたり、次時の授業で教員機を使って[発表ノート]を投影して復習をしたりすることができ便利である。また、[発表ノート]を回収することで、教師が一度に印刷できる。班の考えを自分のノートにも残して欲しいので、印刷したものをノートに貼らせている。

児童の主体的な学びを助けるツールとして[発表ノート]は欠かせないものに

[発表ノート]は、どんな教科でも活用することができ、児童の主体的な学びを助けるツールとして欠かせないものになっている。

算数では図形の単元で、[発表ノート]を使うことが多い。身の回りから三角形や四角形を探してきて[カメラ]で撮影し、[発表ノート]に貼り付け、それを[スライドショー]にして学級全体に見つけたものを紹介したり、今回のように図形の面積の求め方を図で表して説明したりすることができる。操作も簡単であっという間に児童が使いこなせるようになった。

『SKYMENU Class』の[カメラ]機能は、様々な場面で活用することができて重宝している。先日行われた地域の防災訓練で牛乳パックを使った食器作りを行った際に、児童や地域の方にあらかじめ撮影した動画を大型テレビに投影して見てもらった。[カメラ]機能を使うと、再生速度を遅くしたり、繰り返し再生したりすることが可能で、作業をしながら作り方を見ることができるのでとても好評であった。

(2016年10月掲載)

ヒント動画を自由に見られるようにする。

ヒント動画を自由に見られるようにする。 [発表ノート]に考えを書き込む。

[発表ノート]に考えを書き込む。 [タイマー]を投影する。

[タイマー]を投影する。 大型テレビに各班の[発表ノート]を投影する。

大型テレビに各班の[発表ノート]を投影する。 教員機に[発表ノート]を提出させる。

教員機に[発表ノート]を提出させる。