| 本時のねらい |

|

|---|---|

| 授業の実際 |

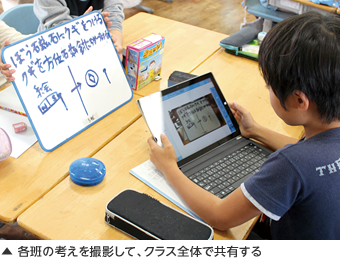

これまでの学習で、一定時間磁石についていた鉄が他のゼムクリップを引きつけることがあった。そのことを確かめる実験を子どもたちの興味関心を大切にし、自分たちで考えさせることにした。決めた実験方法はホワイトボードに記入し、タブレット端末の[カメラ]機能で撮影をした。撮影した画像は[発表ノート]で教員機に提出した。教員機の一覧より発表させたい班の画像を提示し、それぞれの班の良いところを全体で共有した。実験を始めると、子どもたちがそれぞれの実験の様子を撮影しながら行った。自分の班や他の班の実験結果を全体で共有することで、鉄も少しの時間、磁石になることを明らかにすることができた。最後に実験を通して分かったことを振り返りとしてまとめた。 |

| 単元計画(全14時間) | |

|---|---|

| 第1次 | じしゃくであそぼう!(2) |

| 第2次 | じしゃくの力をさぐろう(2) |

| 第3次 | じしゃくの一番強い所をさぐろう(2) |

| 第4次 | じしゃくの極の性質をさぐろう(2) |

| 第5次 | じしゃくの正体をさぐろう(2) |

| 第6次 | 磁石の性質を使って(2) |

| 第7次 | 磁石のふしぎをさぐろう(2)(本時) |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 本時の課題 | 1. 前時の振り返りと本時の課題の把握 磁石についていたゼムクリップは、磁石になったのか?

|

|

| 予想 | 2. 磁石についたクリップを予想する |

|

| 実験 | 3. 実験方法をグループで、話し合う ・ グループごとに実験方法を話し合う。磁石につけた後のクリップを、 4. 実験を行い、たしかめ、結果を話し合う |

|

| 全体でも話し合う | 5. グループで話をしたことを全体で話し合う |

|

| 振り返り | 6. 本時の学習を振り返る |

小学3年生にとってタブレット端末での入力はなかなか難しい。話し合いをしていく中で加筆、修正をすることはやはりアナログでの作業のほうがやりやすいからである。そこでこれまでにも行ってきた小さいホワイトボードでそれぞれの班の考えを書かせ、その後に実験方法をクラス全体で共有するために、[カメラ]機能を使いデジタル化し、[発表ノート]に記録させた。

小学3年生にとってタブレット端末での入力はなかなか難しい。話し合いをしていく中で加筆、修正をすることはやはりアナログでの作業のほうがやりやすいからである。そこでこれまでにも行ってきた小さいホワイトボードでそれぞれの班の考えを書かせ、その後に実験方法をクラス全体で共有するために、[カメラ]機能を使いデジタル化し、[発表ノート]に記録させた。

それぞれの班が実験を行うと、これまで他の班の実験の様子は実験をした子どもたちから話を聞くことでしか知ることができなかった。目の当たりにしていない実験やその結果を、実感を伴って理解していくことは難しい。そこで、実験の様子を動画撮影し、あとから見ることができるようにした。タブレット端末を使えば非常に簡単に行うことができる。

それぞれの班が実験を行うと、これまで他の班の実験の様子は実験をした子どもたちから話を聞くことでしか知ることができなかった。目の当たりにしていない実験やその結果を、実感を伴って理解していくことは難しい。そこで、実験の様子を動画撮影し、あとから見ることができるようにした。タブレット端末を使えば非常に簡単に行うことができる。

[発表ノート]にはそれぞれの班が行った実験を記録することができており、それを教員機に提出させることで、全体でも共有することができた。プロジェクタと教員機に一覧表示されている動画を見せることで、その実験を行っていない子どもたちもあたかも実験をしたように理解することができた。

[発表ノート]にはそれぞれの班が行った実験を記録することができており、それを教員機に提出させることで、全体でも共有することができた。プロジェクタと教員機に一覧表示されている動画を見せることで、その実験を行っていない子どもたちもあたかも実験をしたように理解することができた。

『SKYMENU Class』はファイル管理が便利

『SKYMENUClass』のファイル管理機能が便利である。カメラ機能を使い、たくさん撮りためても簡単なアイコン操作で画像を扱うことができる。[発表ノート]の配付・回収機能と併用することで、子どもたちが作成したものを全体で提示することもできる。

(2016年8月掲載)

各班で小さいホワイトボードに実験方法を書き、タブレットでカメラ撮影する

各班で小さいホワイトボードに実験方法を書き、タブレットでカメラ撮影する 各班で実験の様子を動画で撮影する

各班で実験の様子を動画で撮影する