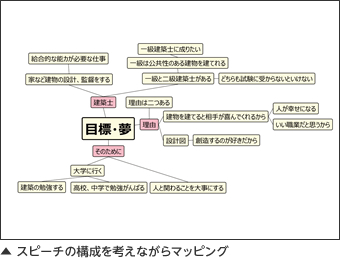

![▲スピーチ構成を[マッピング]で考えた。[マーキング]で不足している情報を付け加えることで、スピーチの質が高まった](image/25/ttl01.jpg)

| 本時のねらい |

(第2次第1時) |

|---|---|

| 授業の実際 | 本実践では、スピーチ内容を考える際に、構成メモを作成するのではなく、マッピングで構成を表現することとした。第2次第1時では、学習の見通しを持たせるために、教科書で取り上げられているスピーチ例の内容を教師がマッピング化し、児童に提示しながらスピーチを聞かせた。その後、一人一人が[マッピング]機能を活用し、構成を考えることができた。第2次第2時では、作成したマッピングではスピーチにならないことを気付かせるために、再度スピーチ例を聞かせた。どんな言葉がマッピングに表現されていなかったかを問うたところ、文末、疑問文、つなぎ言葉などが児童から出てきた。その後、自身のマッピングに不足している言葉を付け加えさせた。 |

| 単元計画(全7時間) | |

|---|---|

| 第1次 | ・ 学習の見通しを持つ |

| 第2次 | ・ スピーチの構成をマッピングで表現する(本時) |

| ・ マッピングをもとにスピーチ内容を詳細化する(本時) | |

| ・ 他者からの評価を受け、スピーチの質を高める | |

| ・ 必要に応じて資料を作成し、リハーサルを行う | |

| 第3次 | ・ スピーチを聞き合う |

| ・ 学習をふり返る | |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 第2次 第1時 | ||

| 学習の見通しを持つ | 1.配付されたマッピングを見ながら教科書のモデルスピーチを聞く。 |  モデルスピーチ用のマッピングを配付する。 モデルスピーチ用のマッピングを配付する。 |

| 構成を考える | 2.マッピングを広げるために必要な要素を確認する。 | |

| 3.自身のスピーチの構成を考える。 4.同じテーマ同士で情報を共有する。 |

第一階層まで指定した4種類のマッピングを配付し、テーマを選択させて構成をマッピングで表現する。 第一階層まで指定した4種類のマッピングを配付し、テーマを選択させて構成をマッピングで表現する。 |

|

| 学習をふり返る | 5.自己の学びをふり返る。 | |

| 第2次 第2時 | ||

| 学習の見通しを持つ | 1.モデルスピーチを見ながらスピーチを聞き、マッピングに表現されていないものを考える。 | |

| マッピングをもとにスピーチ内容を考える | 2.必要なつなぎ言葉、聞き手への質問、不足している言葉などを考える。 |

|

| 3.ペアで簡単なリハーサルを行う。 | ||

| 学習をふり返る | 4.自己の学びをふり返る。 | |

本実践では、スピーチの構成を考えるために、構成メモの代わりに、マッピングを活用する。学習の見通しを持たせるために、予め教科書のモデルスピーチの内容をマッピングで用意した。それを各端末に配付し、児童にそのマッピングを見せながら、モデルスピーチを聞くよう指示した。このことにより、児童はスピーチ内容を考える上でマッピングが必要であるということをつかんでいた。

本実践では、スピーチの構成を考えるために、構成メモの代わりに、マッピングを活用する。学習の見通しを持たせるために、予め教科書のモデルスピーチの内容をマッピングで用意した。それを各端末に配付し、児童にそのマッピングを見せながら、モデルスピーチを聞くよう指示した。このことにより、児童はスピーチ内容を考える上でマッピングが必要であるということをつかんでいた。

スピーチでは、【将来の目標・夢】【自身の成長】【仲間に伝えたいこと】【親に伝えたいこと】という4つからテーマを選択させた。スピーチの構成を考えていく上で、マッピングの第一階層が重要となる。そこで、テーマごとに第一階層まで指定した4種類のマッピングを各端末に配付した。児童は、自身のテーマに即したシートを活用し、構成を考え、マッピングしていた。マッピングを広げさせるために、「例えば?」や「それはどうして?」といった自問自答を必ずするよう指示した。

スピーチでは、【将来の目標・夢】【自身の成長】【仲間に伝えたいこと】【親に伝えたいこと】という4つからテーマを選択させた。スピーチの構成を考えていく上で、マッピングの第一階層が重要となる。そこで、テーマごとに第一階層まで指定した4種類のマッピングを各端末に配付した。児童は、自身のテーマに即したシートを活用し、構成を考え、マッピングしていた。マッピングを広げさせるために、「例えば?」や「それはどうして?」といった自問自答を必ずするよう指示した。

自身のスピーチ内容をマッピングで表現しただけでは、スピーチにはならない。つなぎ言葉や、聞き手への質問、不足している言葉などを加える必要がある。そこで、作成したマッピングに不足している情報を加えさせた。児童は声に出しながら、[マーキング]機能を活用し、不足している情報を加えていた。中には、矢印や数字をメモとして書き込むことで、話す順番について検討している児童も見られた。

自身のスピーチ内容をマッピングで表現しただけでは、スピーチにはならない。つなぎ言葉や、聞き手への質問、不足している言葉などを加える必要がある。そこで、作成したマッピングに不足している情報を加えさせた。児童は声に出しながら、[マーキング]機能を活用し、不足している情報を加えていた。中には、矢印や数字をメモとして書き込むことで、話す順番について検討している児童も見られた。

[マッピング]機能でスピーチ内容が可視化できた

アナログでマッピングをすると何度も直すうちに見えづらいものになってしまうこととなり、結果的に修正意欲が下がることにつながる。だが、[マッピング]機能を活用することによって、単元を通して構成の見直しが可能となった。また、マッピングによって、スピーチ内容が可視化できたということも大きな成果だった。スピーチの推敲場面では、音声上の指摘で終止してしまうのではなく、内容に関して議論する様子も見られた。

(2016年8月掲載)

マッピングには表現されていない不足情報を[マーキング]機能で書き加える。

マッピングには表現されていない不足情報を[マーキング]機能で書き加える。