| 本時のねらい |

天体の複合問題を通して、活用力をつける場面である。本時は、金星の満ち欠けの課題を通して、その事象の仕組みを正しく理解するとともに、その課題解決の手続きに照らし合わせながら自分のマップを振り返り、加筆・修正を加えることができることをねらいとした。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

生徒は[マッピング]機能を利用して、学習内容をまとめてきた。本時は、その学習成果を活用し、より発展的な問題に取り組んだものである。各自が作成したマップはあくまで最初の理解の段階である。今回は発展的な問題を解決する過程を通して、マップを見つめ直させることと、解決後に課題を解決する筋道をマップと重ね合わせて、マップ内の言葉のねじれを修正させる活動を行った。このことを通して、より正しく理解することができると考え、このような取り組みを行った。 |

| 単元計画(全19時間) | |

|---|---|

| 第1章 | 1. 太陽や星は1日のうちにどのように動いて見えるか(3) |

| 2. 季節によって星座が移り変わるのはなぜか(4) | |

| 3. 冬になると日が短くなるのはなぜか(3) | |

| 第2章 | 1. 太陽系の天体はどのような姿形をしているか(1) |

| 2. 金星が真夜中にみえないのはなぜか(3) | |

| 3. 天体の複合問題(3)・・・本時(1/3) | |

| 4. 月の満ち欠けと動き(1) | |

| 第3章 | 1. 恒星の世界(1) |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 1. 前時の課題の内容について確認する。 | ○金星の満ち欠けのマップを随時修正する。 |

|

| 2. 班内で課題の解答及び考え方についてすり合わせる。 | ○自分の解答を相互に発表し合う。班内で理解できているか1問ずつ確認する。 |

|

|

||

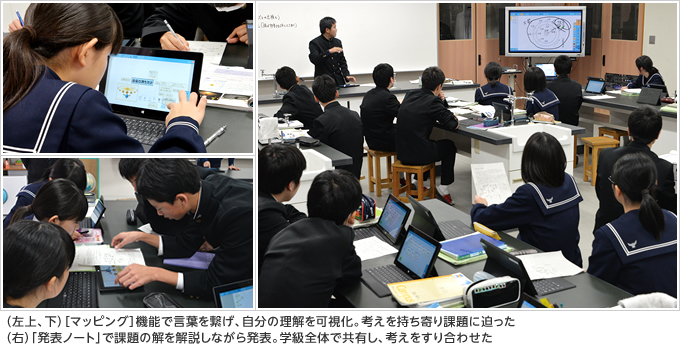

| 3. すり合わせの場面で、理解が不十分な課題について全体で確かめを行う。 | ○1問ずつ理解の様子を確認し、理解が不十分な問いに対しては、生徒が生徒に説明するように場面を設定する。 | ・タブレット端末の画面を電子黒板に転送するなどの支援を行う。 |

| 4. 全体共有したのち、もう一度自分のマップを俯瞰し、加筆・修正を加える。 | ○課題を解くための手順とマップの言葉のつながりを比較し、つながりが正しいかどうか判断する。 | |

| 5. 次時の課題を知る。 |

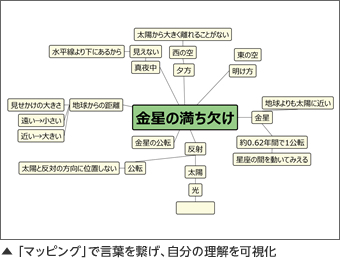

学習した内容を、言葉をつなぎながらマッピングした。中央のテーマに学習課題(例:「金星の満ち欠け」)を位置づけ、マッピングしながら自身の理解を可視化させることで、自分が理解していることのつながりが正しいのか、ねじれているのかを客観視させることができた。テーマから広げるときには、「~と言えば?」「~というと?」「もう少し詳しく言うと?」と自分自身に問いかけながら理解の地図を広げさせるように指示した。

学習した内容を、言葉をつなぎながらマッピングした。中央のテーマに学習課題(例:「金星の満ち欠け」)を位置づけ、マッピングしながら自身の理解を可視化させることで、自分が理解していることのつながりが正しいのか、ねじれているのかを客観視させることができた。テーマから広げるときには、「~と言えば?」「~というと?」「もう少し詳しく言うと?」と自分自身に問いかけながら理解の地図を広げさせるように指示した。

マッピングの基本の1つは、できるだけ言葉を削ぎ落としてカードに書くということである。その活動を通して、教科書の文章から本当に必要なポイントを見抜ける力が養われる。一方、言葉ではどうしても表しにくいことがある。マッピングで使うカードには、挿絵を素材として挿入できる機能がある。図もカードに入れ、その後のカードにその図を見るときのポイントを言葉で書かせることで、イメージも言語とリンクさせて理解させることができたと考えている。

マッピングの基本の1つは、できるだけ言葉を削ぎ落としてカードに書くということである。その活動を通して、教科書の文章から本当に必要なポイントを見抜ける力が養われる。一方、言葉ではどうしても表しにくいことがある。マッピングで使うカードには、挿絵を素材として挿入できる機能がある。図もカードに入れ、その後のカードにその図を見るときのポイントを言葉で書かせることで、イメージも言語とリンクさせて理解させることができたと考えている。

本実践の場合、教師の操作は主に2つだけ。各端末画面の一覧表示とタイマーの表示だけである。一覧表示はボタン1つで済むし、任意の端末を選択すれば、それだけを拡大表示もできる。また、タイマーは1分刻みで設定でき、それを電子黒板に表示させれば学級全体のタイマーになる。学習の主体は生徒である。教師がタブレット端末の操作に時間を取られず、生徒の姿を観察できることに注力できるのは、このシステムの使いやすさと比例している。

本実践の場合、教師の操作は主に2つだけ。各端末画面の一覧表示とタイマーの表示だけである。一覧表示はボタン1つで済むし、任意の端末を選択すれば、それだけを拡大表示もできる。また、タイマーは1分刻みで設定でき、それを電子黒板に表示させれば学級全体のタイマーになる。学習の主体は生徒である。教師がタブレット端末の操作に時間を取られず、生徒の姿を観察できることに注力できるのは、このシステムの使いやすさと比例している。

「マッピング」で自分の理解を可視化する

今回、[マッピング]機能を自分の理解の可視化として学習をまとめるノート代わりで使った。また、そのマップをヒントの1つとして発展課題の解決にも活用させた。そして、課題が解決することで明確な筋道が見えてくるのだが、その筋道を説明できるマップになっているかという視点で検証させた。そうすることで、自分の最初の理解にねじれがあることが発見できた例もあった。[マッピング]機能は、自分の理解の変化を見ることのできるツールとして有用だと感じた。

(2016年6月掲載)