| 本時のねらい |

本時のねらいは「飢餓状況の悪化を防ぎ、平和で安心して暮らせる持続可能な社会を実現するために、国連を中心としたさまざまな努力がなされていることを理解する」である。世界で起こっている環境問題を他人事にならずに、なるべく自分事として考えられるように留意した。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

児童の実態から、数多くある環境問題を並列的に扱うと学習意欲が高まらないと考えた。そこで、導入を飢餓問題に焦点化した。国際連合世界食糧計画(WFP)が作成する「ハンガーマップ」を配付し、何の地図かを問うことで、児童の興味関心は高まり、何を示した地図であるかを友だちとやりとりしながら考える姿が見られた。 飢餓状況を示した地図であることを伝えた後に、地図から読み取れることや飢餓の原因を考えた。児童は、飢餓は自然災害や人災で引き起こされることを理解していた。さらに、自然災害の原因について、理科の学習内容等も関連させて考える姿も見られた。 最終的に、飢餓状況を改善する希望の光を教科書や資料から探し、自分たちにもできることを考え、ふり返りを書き、授業を終えた。 |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

1.何を示した地図か予想する |

○これは何を表した地図でしょうか。 ・アジアやアフリカには赤い色の国が多いな。 ・貧しさや豊かさを表しているのかな。 世界の飢餓について考えよう |

|

2.世界の飢餓状況を知る |

○世界のどんな国が飢餓で苦しんでいるのでしょうか。 ・アジアやアフリカがとても深刻だ。 ○飢餓の原因は何でしょうか。予想してから調べてみよう。 ・地震や干ばつ、洪水が原因だ。(自然災害) ○自然災害の原因は何でしょうか。 ・森林破壊や温暖化は干ばつや洪水の原因だ。 |

|

3.飢餓状況をなくす希望の光を調べる |

○飢餓状況をなくす希望の光はないのでしょうか。 ・NGOが活躍していると書いてあるよ。 ○支援の様子を資料とビデオで確認しよう。 ・いろいろな方法で物資が届けられている。 |

|

4.100円でできることを予想する |

○私たちにできることは何でしょうか。例えば100円の募金で何ができるか考えよう。 ・1日生きるために必要な食料( )人分 ・1回分の学校給食( )人分‥など |

|

5.本時の学習をふり返る |

○今日の学習のふり返りを書きましょう。 |

|

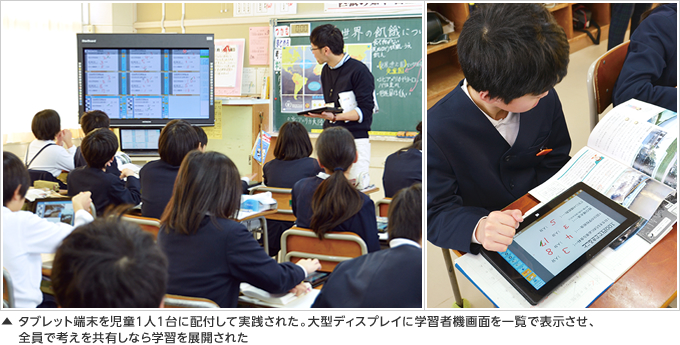

導入では世界の飢餓状況を示した地図を配付した。核となる資料はやはり全員に配付するのが好ましい。プリント資料の場合はカラー印刷のため費用がかさみ、グループに1枚などになりかねない。もしくは黒板に大きく印刷したものだけになるかもしれない。しかし、自分の手元に資料があると、児童はじっくり細部まで見ようとする。拡大縮小しながらどんな国が何色なのか、どこの国同士が共通の色なのかを何度も確認していた。

導入では世界の飢餓状況を示した地図を配付した。核となる資料はやはり全員に配付するのが好ましい。プリント資料の場合はカラー印刷のため費用がかさみ、グループに1枚などになりかねない。もしくは黒板に大きく印刷したものだけになるかもしれない。しかし、自分の手元に資料があると、児童はじっくり細部まで見ようとする。拡大縮小しながらどんな国が何色なのか、どこの国同士が共通の色なのかを何度も確認していた。

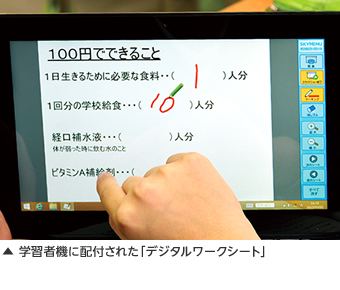

「100円でどんな支援ができるのか」を予想するときには、その数字の多さに驚いてほしかった。また、授業終盤に板書を写すような作業は避けたかった。そこで、予め「1日生きるために必要な食料( )人分」などのように4つの項目を書いた「デジタルワークシート」を準備しておいた。この「デジタルワークシート」を全員に一斉配付し、数字だけを書き込めばよいようにした。児童は、自分たちの給食費などと比較しながら予想し、数字を書き込んでいた。

「100円でどんな支援ができるのか」を予想するときには、その数字の多さに驚いてほしかった。また、授業終盤に板書を写すような作業は避けたかった。そこで、予め「1日生きるために必要な食料( )人分」などのように4つの項目を書いた「デジタルワークシート」を準備しておいた。この「デジタルワークシート」を全員に一斉配付し、数字だけを書き込めばよいようにした。児童は、自分たちの給食費などと比較しながら予想し、数字を書き込んでいた。

「100円でどのような支援ができるか」を書き込むだけなら、プリントを配付することも考えられる。しかし、「デジタルワークシート」で作成し配付することで、教員機や大型ディスプレイで一覧表示にできる。大型ディスプレイに友だちの考えが一覧表示されることで、全員が発表できなくても、考えを共有できた。考えが近い者同士が集まって考えを伝える姿や、全く異なる者同士が理由を聞き合う姿が見られた。また、教師は手元のタブレット端末から考えが書けない児童の支援を行えた。

「100円でどのような支援ができるか」を書き込むだけなら、プリントを配付することも考えられる。しかし、「デジタルワークシート」で作成し配付することで、教員機や大型ディスプレイで一覧表示にできる。大型ディスプレイに友だちの考えが一覧表示されることで、全員が発表できなくても、考えを共有できた。考えが近い者同士が集まって考えを伝える姿や、全く異なる者同士が理由を聞き合う姿が見られた。また、教師は手元のタブレット端末から考えが書けない児童の支援を行えた。

1人ひとりに資料があると、自分のペースでじっくりと考えられる

資料の配付機能はあらゆる授業でオススメできる。やはり資料は1人ひとりにあった方が良い。どの子も自分のペースでじっくりと考えられる。今回の授業でも拡大縮小しながら考える姿が見られた。しかも、授業の準備も簡単である。予算上、カラー写真の印刷はなかなか難しい場合も[教材配付]機能なら気にしなくても良い。授業支援システムは、児童にも教師にもやさしい仕組みだ。

(2015年12月掲載)

じっくりと考えられるように、[教材配付]機能で1人ひとりに地図を配付する。

じっくりと考えられるように、[教材配付]機能で1人ひとりに地図を配付する。 「デジタルワークシート」に1人ひとりが考えを書き込む。

「デジタルワークシート」に1人ひとりが考えを書き込む。 大型ディスプレイで書き込み内容が見えるように画面を一覧表示しておく。

大型ディスプレイで書き込み内容が見えるように画面を一覧表示しておく。