| 本時のねらい |

星形五角形の5つの角の和を、既習事項を活用して多様な方法で求めることができる。また、自分たちの発見した求め方を意見交流・共有するとともに、自身の課題解決につなげることができる。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

本授業では、星形五角形の5つの角の和を求めるために、導入として既習事項の確認をした。スライドを使って既習事項をディスプレイに提示・確認するとともに、本時の課題解決への見通しにつなげた。 課題の解決のために、まず、紙のワークシートを使って個人で取り組ませた。次に、グループ学習で、各々の考えを共有。生徒は、グループで発表する考えを一つに集約し、タブレット端末上で発表のためのスライドを作成した。意見交流の際は、発表者が発表に集中するために、スライド操作はグループ内で行うなど、一人一人が役割を担うことで、全員が参加できる発表を心がけた。 各グループの意見を聞いた後、個人で考えを整理する時間を設け、個々の課題解決の力の育成を目指した。授業のまとめとして、発展的な学習としての星形n角形について提示し、学習のまとめとした。 |

| 単元計画(全7時間) | |

|---|---|

| 第1時 | 角と平行線 多角形の角 三角形の合同 |

| 第2時 | 証明とそのしくみ |

| 合同条件を使った証明の進め方(本時) | |

本時の展開

| 学習の 流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 導入 | 既習事項の確認。 課題の確認。(一斉学習) |

・スライドを使用し、既習事項を確認しながら、課題にせまる。 |

星形五角形の5つの角の和を求めよう |

||

| 展開 | ワークシートを使って課題に取り組む。 (個別学習) |

・既習事項で確認した内容を用いるように |

| グループ内で各々が考えを説明し、発表する考えをまとめる。(協働学習) | ・自分の考えを人に伝えることで、自身の理解につなげさせる。 |

|

| 発表用スライドを作成する。 |

|

|

| グループ内で発表の役割も決める。 (協働学習) |

|

|

| グループの意見を全体に発表する。 (協働学習) |

|

|

| まとめ | 各グループの意見を参考に、個人で考えを整理する。(個別学習) 星形n角形について説明する。 |

・個人で考えをまとめさせる。 ・発展的な課題を示す。 |

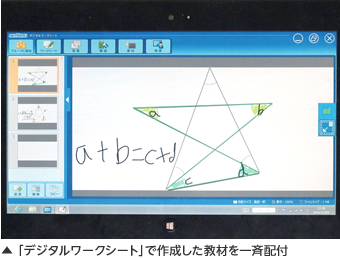

既習事項の確認を大型ディスプレイで行い、本時の課題につなげた。個人で思考した紙のワークシートと同様の図形の「デジタルワークシート」を配付した。

既習事項の確認を大型ディスプレイで行い、本時の課題につなげた。個人で思考した紙のワークシートと同様の図形の「デジタルワークシート」を配付した。

ワークシートの背景の図形を拡大しながら、直接書き込むこともできるなど、思考に沿って直感的に発表スライド作成ができるように配慮した。

思考を可視化した発表につなげるために、「デジタルワークシート」に線や色などを工夫をして作成させた。また、スライドには発表に必要な事柄だけを記入させるなど、情報の受け手を意識し、できるだけシンプルに作成するように指示をした。撮影機能も使用可としたため、紙のワークシートに記入する段階から発表を意識している生徒もいた。グループ全員が課題意識を共有した上で1つの課題に取り組むなど、協働学習による思考の深まりも感じられた。

思考を可視化した発表につなげるために、「デジタルワークシート」に線や色などを工夫をして作成させた。また、スライドには発表に必要な事柄だけを記入させるなど、情報の受け手を意識し、できるだけシンプルに作成するように指示をした。撮影機能も使用可としたため、紙のワークシートに記入する段階から発表を意識している生徒もいた。グループ全員が課題意識を共有した上で1つの課題に取り組むなど、協働学習による思考の深まりも感じられた。

学習者機画面の投影(発表)

生徒自身がスライドショーの機能を使用することで、より主体的な発表への意識が高まった。発表者が大型ディスプレイの横でグループの考えを伝え、残りのメンバーは発表の補助をするなど、グループ全員で1つの発表に取り組むことを心がけた。発表時にはページ送り、マーキングなど、発表のタイミングに合わせて生徒相互で効果的にICT機器を活用しながら自分たちの求めた考え方を交流し共有するなど、教科の目標を大切にしつつ生徒の表現を主体とした学習活動を進めることができた。

生徒自身がスライドショーの機能を使用することで、より主体的な発表への意識が高まった。発表者が大型ディスプレイの横でグループの考えを伝え、残りのメンバーは発表の補助をするなど、グループ全員で1つの発表に取り組むことを心がけた。発表時にはページ送り、マーキングなど、発表のタイミングに合わせて生徒相互で効果的にICT機器を活用しながら自分たちの求めた考え方を交流し共有するなど、教科の目標を大切にしつつ生徒の表現を主体とした学習活動を進めることができた。

個人やグループで考えをまとめ、伝える手段として有効

授業で日常的にICT機器を活用することで、生徒の情報活用能力の向上につながった。また、教師自身も、授業の中に一斉・個別・協働の学習形態を意識するなど、授業づくりにも変化があった。ICT機器は授業で欠かせないツールとなっており、特に、個人やグループで考えをまとめ伝える手段として、タブレット端末は非常に有効である。今後は、授業のねらいにせまる課題設定、学習形態の吟味について研鑽を深め、生徒の情報活用能力の更なる向上を図りたい。

(2015年10月掲載)