| 本時のねらい |

本時は学習してきたことの活用場面である。そこで、正体の分からない水溶液5種類(うすい塩酸、アンモニア水、食塩水、炭酸水、石灰水)を準備し、児童に追究意識をもたせることを意図し、ねらいを「2次までに学習した水溶液の特徴を振り返りながら、水溶液の正体を探ることができる。」と設定した。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

正体の分からない5種類の水溶液ABCDEの正体を探るための実験方法について、既習を参考にしながら見通しを持つ。ここでは「においをかぐ」「見た目で判断する」「リトマス試験紙を活用する」「蒸発実験を行う」といった方法が児童から出されるだろう。そこで、各班(8班)それぞれの正体をつきとめる方法を設定し、追究させる。そのため、結果を出すまでのプロセスが異なるので、実験の「順番」と「結果」を『SKYMENU Class』の[カメラ]機能で記録させた。 学級全体で結果を共有する場面では、各班でそれぞれの水溶液の正体をどのように判断したかを[発表]機能を用いて電子黒板に提示して確認した。その際に、1つの班が他の班と異なる結果が出たため、学級全体で確かな結果を出すことを意識させ、検証の必要がある水溶液について全班で再実験を行った。そして、各班の実験結果を共有し、5つの水溶液ABCDEの正体をつきとめた。 |

| 単元計画(全10時間) | |

|---|---|

| 第1次 | 水よう液には何がとけているのだろう(1) 5つの水よう液にはどんなちがいがあるのだろう(蒸発実験)(2) さらに水よう液を詳しく分類するには!? (リトマス紙実験)(1) |

| 第2次 | 「酸性」「アルカリ性」が使用禁止なのは!?(1) 金属に酸性の水よう液をかけると!?(1) 塩酸にとけた物を取り出すことはできるのだろうか(1) 出てきた固体はもとのアルミニウムや鉄と同じなのか(1) |

| 第3次 | 水よう液の正体は!? (2)(本時) |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 課題をつかむ | 課題 5つの水よう液の正体は!? |

|

| 実験方法の見通しを持つ | どのような実験が必要かを考え、見通しを持つ。 |

|

| 実験する | リトマス試験紙、燃焼実験など各班で実験を進める。 |

|

| 結果から分かることを整理する | 班ごとに実験結果から分かることをもとに水よう液の正体について話し合う。 | |

| 全体で確認する | 各班の結果をふまえ、水よう液の正体を明らかにする。 |

|

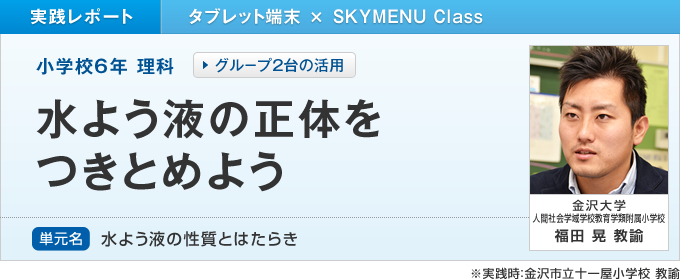

水溶液の正体を探っていくための実験の見通しを持つ際に、既習内容が決め手になると考え、第1・2次までの実験結果の写真及び実験の詳細を記載したPDFデータを各グループのタブレット端末に配付しておいた。各班の児童は、そのデータを見ながら、実験計画を立てたり、実験中に参照したりしていた。

水溶液の正体を探っていくための実験の見通しを持つ際に、既習内容が決め手になると考え、第1・2次までの実験結果の写真及び実験の詳細を記載したPDFデータを各グループのタブレット端末に配付しておいた。各班の児童は、そのデータを見ながら、実験計画を立てたり、実験中に参照したりしていた。

また、安全かつ確実に実験を行うよう心がけさせるために、実験の準備物や注意点についてもPDFデータで準備し、随時参照できるようにした。

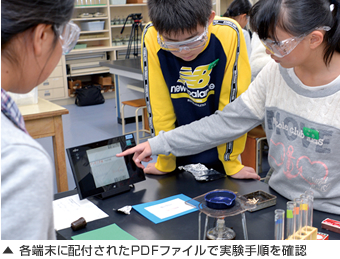

水溶液の正体を発表する際には、正体だけでなく、判断の根拠となった実験結果も必ず示すよう事前に伝えた。そして、各班で行う実験の結果を[カメラ]機能で撮影させるようにした。また、5つの水溶液のリトマス紙試験結果の写真を撮影する際には、水溶液に対応する色の台紙を下に引いて撮影させるようにした(水溶液A:赤、B:オレンジ、C:黄色、D:緑、E:青)。このことで大型画面に提示した際に、視覚的に何の水溶液について実験したかが分かる。

水溶液の正体を発表する際には、正体だけでなく、判断の根拠となった実験結果も必ず示すよう事前に伝えた。そして、各班で行う実験の結果を[カメラ]機能で撮影させるようにした。また、5つの水溶液のリトマス紙試験結果の写真を撮影する際には、水溶液に対応する色の台紙を下に引いて撮影させるようにした(水溶液A:赤、B:オレンジ、C:黄色、D:緑、E:青)。このことで大型画面に提示した際に、視覚的に何の水溶液について実験したかが分かる。

学級全体で共有する場面では、実験結果の写真を電子黒板に投影した。発表の際には、水溶液を特定した根拠となった写真の一部を[拡大]機能や[マーキング]機能を活用させることで、焦点化することができた。

学級全体で共有する場面では、実験結果の写真を電子黒板に投影した。発表の際には、水溶液を特定した根拠となった写真の一部を[拡大]機能や[マーキング]機能を活用させることで、焦点化することができた。

また、[画面比較]機能を活用することによって、異なる実験結果の写真の比較も容易にできた。

実験結果を示す根拠としてタブレット端末を活用

本実践では、既習内容の確認、そして、実験結果を示す際の根拠としてタブレット端末を活用した。既習内容の確認の方法としてタブレット端末を活用したのは今回が初めてであったが、教科を問わず今後活用していくことができる感触を得た。一方で、本実践の大きな課題は、各班における実験結果を集約する場面にあったと考える。タブレット端末及び『SKYMENU Class』の活用方法を検討すると同時に、自己の授業力量についても高めていく必要があると感じた。

(2015年9月掲載)