| 本時のねらい |

(第4時) 担当の金属(銅・マグネシウム)が酸素と結びつくときの質量の関係をグラフから見出だし、モデルと原子の質量比と関連付けてまとめることができる。 (第5時) 双方の金属の規則性について班で説明し合い、それらをまとめて金属と酸素の化合の割合について、まとめの文章を書くことができる。 |

|---|---|

| 授業の実際 |

銅とマグネシウムの2種類の金属が酸素と化合する時の質量比の関係を、実験を通して導き出す学習である。今回は、1つの班を銅とマグネシウムの担当に分け、実験・考察を行い、最終的に相互に説明し合うジグソー学習的なスタイルで実践した。 1つの金属について、実験の結果をグラフ化し、分かりやすい資料にまとめる担当と、モデルや化学反応式を書き、原子の質量比から金属と酸素の化合の割合を理論的にまとめる担当の2種類に分けた。このことにより、金属について1つのグラフと1つのまとめのモデル・化学反応式ができた。 それを相互に見せ合い、説明し、理解が進んだところで、最終的には個人で化合の割合についての説明文を仕上げた。 |

| 単元計画(全5時間) | |

|---|---|

| 第1時 | 化学変化の前後での物質の質量 |

| 第2時 | 銅と酸素の化合の上限 |

| 第3時 | 金属と酸素の化合の割合1 |

| 第4時 | 金属と酸素の化合の割合2※ |

| 第5時 | 金属と酸素の化合の割合3※ |

※本事例の実践2時間分

本時の展開

| 学習の 流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

|---|---|---|

| 導入 | 1. 前時での実験結果を担当金属ごとで共有・確認する。 |

|

| 展開 | 金属と酸素の化合の関係が分かる資料をつくる |

|

|

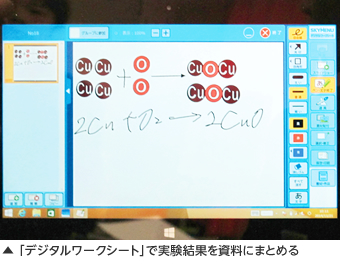

2.デジタルワークシートをつかって、実験結果のグラフ化と、化学反応式、モデル化し、補足説明を書き加える。 3.作成した資料の最終点検を行う。 |

・相手に伝わる資料なのかという視点で点検させる。 |

|

金属と酸素の化合の関係について個人レポートを書く |

||

4.元のグループに戻り、担当金属について説明し合う。 |

|

|

| まとめ | 5. まとめたものを見ながら、金属と酸素の化合の割合について個人で文章化する。 |

|

生徒を実験結果をグラフ化する担当と、化学反応式でモデル化する担当に分け、「デジタルワークシート」で資料にまとめさせた。生徒は[マーキング]機能や[文字入力]機能を駆使して考察を加えていた。「デジタルワークシート」は、シンプルかつ少ない手順で必要なコマンドにつながる設計になっており、操作ストレスが少なく、学習の流れを途切れさせない。さらに、PNGファイルで自作した元素記号を「アレイ図」に取り込めるなど、自由度が高く、活用の幅が一層広がると期待している。

生徒を実験結果をグラフ化する担当と、化学反応式でモデル化する担当に分け、「デジタルワークシート」で資料にまとめさせた。生徒は[マーキング]機能や[文字入力]機能を駆使して考察を加えていた。「デジタルワークシート」は、シンプルかつ少ない手順で必要なコマンドにつながる設計になっており、操作ストレスが少なく、学習の流れを途切れさせない。さらに、PNGファイルで自作した元素記号を「アレイ図」に取り込めるなど、自由度が高く、活用の幅が一層広がると期待している。

4台の端末の画面を2×2の配置に置くことにより、4台で1つの大きな画面とする機能がある。このことにより、個々の端末で作成したテキストや手書き図は、1つの大きな画面上で共有される。合体前は自分の考えだったものが、合体後はグループの考えの1つになる。そして共有されたものは閲覧するだけではなく、さらに手書きの線を加えたり、大きさを調整するなどアレンジができ、グループの考えとしてブラッシュアップされていく。

4台の端末の画面を2×2の配置に置くことにより、4台で1つの大きな画面とする機能がある。このことにより、個々の端末で作成したテキストや手書き図は、1つの大きな画面上で共有される。合体前は自分の考えだったものが、合体後はグループの考えの1つになる。そして共有されたものは閲覧するだけではなく、さらに手書きの線を加えたり、大きさを調整するなどアレンジができ、グループの考えとしてブラッシュアップされていく。

4合体を解除すると、この4台1画面がそれぞれ個々の端末に集約され、1台で4台分の資料を見ることができる。相互に考えを持ち寄ることは、付箋紙等でもできそうだが、この4画面合体の場合、全体の考えが縮小され自分の端末に残る。この集約機能は付箋紙ではできない、デジタルならではの機能である。それらを用いて生徒は「この学習で自分は何を学んだのか」を一人振り返り、文章にしていく。グループだからこそ考えが深まるが、それが個々にどうだったかは解除して、一人になって考えさせる必要がある。

4合体を解除すると、この4台1画面がそれぞれ個々の端末に集約され、1台で4台分の資料を見ることができる。相互に考えを持ち寄ることは、付箋紙等でもできそうだが、この4画面合体の場合、全体の考えが縮小され自分の端末に残る。この集約機能は付箋紙ではできない、デジタルならではの機能である。それらを用いて生徒は「この学習で自分は何を学んだのか」を一人振り返り、文章にしていく。グループだからこそ考えが深まるが、それが個々にどうだったかは解除して、一人になって考えさせる必要がある。

学習者が協働的かつ主体的に試行錯誤したくなる学習課題を

画面合体の学習効果を今回感じることができた。今後は、タブレット端末同士をどのように関連付けさせるかといった視点での授業デザインの見直しが迫られる。複数の課題について、それぞれの考えから課題にアプローチし、まとめたものを共有する。アクティブラーニングが注目される中、学習者が協働的かつ主体的に試行錯誤したくなる学習課題を生徒に提供できるかどうか、教師の腕の見せどころである。

(2015年6月掲載)