| 本時のねらい | 本時では、三角柱の体積の求め方を、既習内容をもとに考える。三角柱を二つ合わせて直方体とし体積を求めたり、三角柱を切って組み合わせ直方体にして体積を求めたりする。具体物を操作する過程を共有し、工夫して体積を求める経験を経た上で、公式の(底面積)×(高さ)として一般化していく。 |

| 授業の実際 |

「三角柱の体積を求める」ためにまず、既習事項の直方体と立方体の体積の求め方を想起した。直方体(立方体)にすれば体積が求められるという見通しを持って、「三角柱の体積の求め方」を考えさせた。具体物の発泡スチロールの三角柱を持たせ、どうすれば直方体にして体積を求められるか自分の考えをワークシートに書かせた。考えを交流する場面で実際に三角柱を切断し、回転させ、組み合わせる様子をタブレット端末の[カメラ]機能で大型テレビに投影し共有した。さらに予め準備しておいたflash動画で切る・回転する・組み合わせるという操作の過程をアニメーションで再現し、理解を深めることをめざした。 それぞれの考え方で体積を求めた式が、(底面積)×(高さ)という式と共通している事に気づき、公式として一般化できるようにした。 |

| 単元計画(全5時間) | |

| 第1時 | 既習の立体を見て体積の比べ方を考える(1) |

| 第2時 | 立体の体積の求め方を考える(3)(本時1/3) |

| 第3時 | 学習のまとめを行い、学習内容についての理解を確かなものにする(1) |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

| 1.既習事項の確認 | 直方体と立方体の体積の求め方を想起する。 | |

| 2.学習課題をつかむ | 三角柱の体積を求めよう。 | |

| 3.個人で思考する | 直方体の体積の求め方をもとに、三角柱の体積の求め方を考える。 | |

| 4.全体で共有する | 実際に、切る・回転する・組み合わせる過程をタブレットの[カメラ]機能で写し共有する。 | |

| 5.一般化する | 自分たちで考えた体積の求め方が、公式につながっている事を理解する。 | |

| 6.類題を演習する |

三角柱の体積をどのようにして求めるか、その考えをワークシートに書き込みながら考えさせた。一人ひとりが考えたことを発表し交流する場面では、ワークシートをタブレット端末の[カメラ]機能で拡大投影した。三角柱のどこで切断するつもりなのか、どう組み合わせるのかなどのポイントを画面上でマーキングしながら説明させることで、聞き手の児童によりわかりやすく伝えることができた。

三角柱の体積をどのようにして求めるか、その考えをワークシートに書き込みながら考えさせた。一人ひとりが考えたことを発表し交流する場面では、ワークシートをタブレット端末の[カメラ]機能で拡大投影した。三角柱のどこで切断するつもりなのか、どう組み合わせるのかなどのポイントを画面上でマーキングしながら説明させることで、聞き手の児童によりわかりやすく伝えることができた。

子どもたちは、三角柱を二つ合わせて直方体にしたり、三角柱を切断、回転、組み合わせて直方体に変形したりして三角柱の体積を求めようと考えた。その操作の過程を言葉だけで伝えるのは難しい。実際に、具体物を操作する過程を大きく画面に投影しながら説明し、共有することで聞き手の児童にとって理解が容易になった。手元の操作が適当な大きさ、角度で投影できるようタブレット端末の位置を固定し、具体物を操作する位置にシールを貼りそこで操作させるようにした。

子どもたちは、三角柱を二つ合わせて直方体にしたり、三角柱を切断、回転、組み合わせて直方体に変形したりして三角柱の体積を求めようと考えた。その操作の過程を言葉だけで伝えるのは難しい。実際に、具体物を操作する過程を大きく画面に投影しながら説明し、共有することで聞き手の児童にとって理解が容易になった。手元の操作が適当な大きさ、角度で投影できるようタブレット端末の位置を固定し、具体物を操作する位置にシールを貼りそこで操作させるようにした。

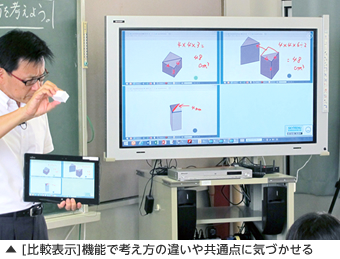

子どもたちが考えた三角柱の体積の求め方を比較表示し、いろいろな方法で三角柱の体積を求めることができたことを振り返った。比較表示することで、それぞれの考え方の違いや共通性が分かりやすくなる。それぞれの考え方や作り上げた式が、直方体の体積の公式(底面積)×(高さ)と類似していることに気づき、公式として一般化することができた。

子どもたちが考えた三角柱の体積の求め方を比較表示し、いろいろな方法で三角柱の体積を求めることができたことを振り返った。比較表示することで、それぞれの考え方の違いや共通性が分かりやすくなる。それぞれの考え方や作り上げた式が、直方体の体積の公式(底面積)×(高さ)と類似していることに気づき、公式として一般化することができた。

[カメラ]機能を実況中継テレビカメラとして活用

具体物を操作する過程を共有するため、タブレット端末の[カメラ]機能を実況中継テレビカメラとして使った。より分かりやすく投影するためには、タブレット端末の位置、操作させる場所や角度を検証しておく必要がある。また、操作の過程が見えにくい場合には、アニメーションなどイメージしやすい教材を挟むことによって理解しやすくなった。

(2015年7月掲載)