| 本時のねらい | 本単元では、五年生から四年生に向けて推せんしたいことを考え、スライドにまとめて伝えることとした。推せんの際に四年生に示すスライドの質をより高めるために、新たなスライド構成の観点を見出す中で、自分達が作成したスライドの見直しを行う。本時のねらいは、「新たに得られたスライドを推敲する観点をもとに、スライドを再構成することができる」と設定した。 |

| 授業の実際 |

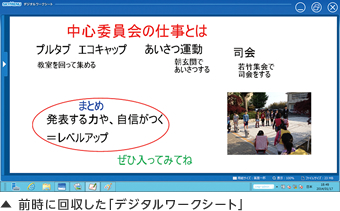

前時では、スライド構成について学習し、[デジタルワークシート]機能で推せん文に合うスライドを各グループで作成した。しかし、スライドの見出し・まとめ・選択した写真が推せん内容と一致していないグループが多く見られた。そこで、本時では、1つのグループのスライドを修正することを通し、スライドを見直す観点を作ることとした。 まずは、各グループのタブレット端末に1つのグループのスライドを配付。スライドを見ながら個人で修正案を思考し、その後、グループの見解を出させた。全体共有の場では、[画面転送]機能を活用し、各グループの考えを大型ディスプレイに投影しながら発表を行った。その後、得られた「見出し・まとめ・選択した写真が推せん内容と一致しているか」という観点のもと、児童は自分達のスライドをより良いものにしようと再構成していた。 |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

| 1.課題をつかむ | ・スライドを見直すうえで、新たな観点が必要であることを確認する | |

| 2.個人で思考する | ・1つのグループのスライドを取り上げ、修正が必要な点について考える | 「デジタルワークシート」の[配付]機能でスライドを一斉配付する |

| 3.グループで話し合う | ・個人で考えた修正点を出し合い、グループとしての意見を持つ | |

| 4.全体で共有する | ・全体で共有し、スライドを見直す新たな観点をつくる | |

| 5.各グループでスライドを再構成する | ・新たに得られた観点をもとに、スライドを再構成する | |

| 6.ふり返る | ・スライドがどのように変わったかという観点で学習をふり返る | 再構成する前のスライド写真を配付し、変化に気づかせる |

| 単元計画(全9時間) | |

| 第1次 | 四年生にどんなことを推せんするといいのだろう |

| 第2次 | どうすれば四年生が納得する推せんになるのだろう 推せんの原稿を書こう グループで推敲し、よりよい推せんにしよう どのようなスライドが理想的なのだろう |

| どうすればより納得のいくスライドになるのだろう(本時) | |

| どのような話し方で推せんすればいいのだろう | |

| 第3次 | 推せんを聞きあおう 四年生に推せんしよう |

前時に作成したスライドを一斉回収することによって、教員機にすべてのグループのデータを取り込むことができた。このことにより、事前に、容易に全グループのスライドを把握できることに加え、取り込んだどのスライドも必要に応じて即座に児童に示すことが可能となった。

前時に作成したスライドを一斉回収することによって、教員機にすべてのグループのデータを取り込むことができた。このことにより、事前に、容易に全グループのスライドを把握できることに加え、取り込んだどのスライドも必要に応じて即座に児童に示すことが可能となった。

机間指導では、教員機上で、各グループの画面を見ることができるため、それぞれどのような話し合いが行われているかの把握が可能となった。話し合いの内容が本題と外れているところには、積極的な介入を行う一方で、ずれがないグループには近くに行って確認するという程度で済んだ。児童の話し合いを把握するという点で非常に有効な機能であった。

机間指導では、教員機上で、各グループの画面を見ることができるため、それぞれどのような話し合いが行われているかの把握が可能となった。話し合いの内容が本題と外れているところには、積極的な介入を行う一方で、ずれがないグループには近くに行って確認するという程度で済んだ。児童の話し合いを把握するという点で非常に有効な機能であった。

スライドショーへの切り替え(デジタルワークシート)

「デジタルワークシート」をスライドショーに切り替えて、大型ディスプレイに画面を転送しながら発表することによって聞き手の目線が大型ディスプレイに集まる。さらに児童が、修正点を示す際に、赤色でマーキングして囲んだり、拡大表示したりして発表することで、焦点化しながら、自分達のグループの見解を述べることができていた。このことにより、発表グループがどこに注目した上での見解であったかが一目瞭然となった。

「デジタルワークシート」をスライドショーに切り替えて、大型ディスプレイに画面を転送しながら発表することによって聞き手の目線が大型ディスプレイに集まる。さらに児童が、修正点を示す際に、赤色でマーキングして囲んだり、拡大表示したりして発表することで、焦点化しながら、自分達のグループの見解を述べることができていた。このことにより、発表グループがどこに注目した上での見解であったかが一目瞭然となった。

机間指導の際に、教員機上で各グループの画面を見ることができたため、話し合い内容の大体を把握できた。だが、授業を終え、ふり返ってみると、適切ではない介入もあったかもしれない。やはり、把握した事柄をもとにどのようにグループに介入していくかは、タブレット端末活用を抜きにした教師の力量が問われるところである。

(2014年8月掲載)