| 本時のねらい | 「交流している相手校の子どもたちに、自分たちの学校の自慢が伝わるようなカルタにするために、ある子のカルタづくりの悩みをもとにアイディアを出し合うことで、写真や絵、文字などをどう組み合わせて表現すればよいかを見出すことができる。 |

| 授業の実際 |

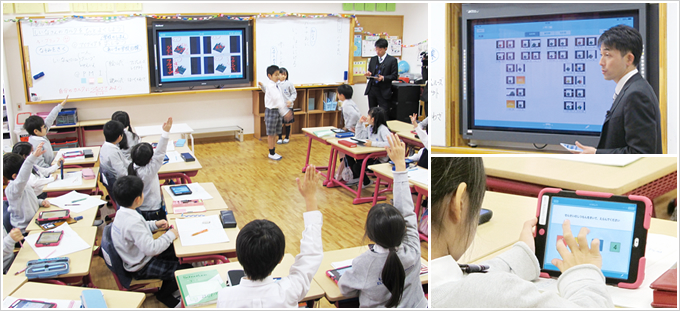

自分たちの自慢の学校をどう表現すれば相手校の子どもたちに伝わるかを試行錯誤しながらカルタ(絵札と読み札)づくりを行っている。つくっていくなかで、どう表現すればよいのか悩み、みんなにきいてみたいという子が現れた。本時では、その子の悩みを解決することを目標とした。 まずは、全体でその子のカルタを提示しながら悩みを聞き、一人ひとりのタブレット端末にその子のカルタを一斉送信して個々で詳しく分析する。次に、個々で分析したことを互いのタブレット端末を見せ合ってグループで共有し、アイディアを整理して全体で発表する。全体でのアイディアを共有する場面において、自分たちのアイディアを説明するためにグループの中でどの子のタブレット端末を提示したいのかを複数画面を提示する機能を活用して悩んでいた子に伝えていく。このやりとりを全体で行っていくことで、個々のカルタづくりにも活かしていくこととなった。 |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

| ・本時のめあてを確認する ・ルーブリックをつくる |

電子黒板にある子のカルタを提示しながら悩みを聞く。 <ルーブリック> 相手の学校目線でつくっていく。 読み札:国語科で学んでいる「俳句の技」を活用する。 絵 札:全体とくわしくを写真で表す。 |

・電子黒板に悩んでいる子のカルタを提示する。 |

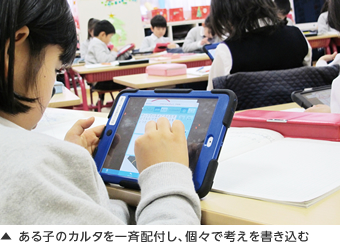

| 個人でその子のカルタを分析する | 一人ひとりのタブレット端末に送信されたカルタに、子どもたちで決めたルーブリックをもとに書き込んでいく。 | |

| グループで個々に分析したことを見せ合い、アイディアを見出す | タブレット端末を並べて個々に分析したことの同じところや違うところに着目しながらアイディアを見つけていく。 | |

| 全体でアイディアを共有し、ある子のカルタづくりの悩みを解決する | グループでのアイディアを説明するために、グループの誰のタブレット端末の画面を提示するかを選択して悩んでいる子に伝える。 |

| 単元計画(全20時間) | |

| 第1次 | 今までの活動をふりかえろう (2) |

| 第2次 | 交流する相手はどの学校? (2) |

| 第3次 | カルタをつくろう (6) |

| 第4次 | ブラッシュアップしよう (本時 6 / 8) |

| 第5次 | カルタで遊ぼう (2) |

電子黒板に提示しただけでの話し合いでは、全員の考えが反映されない。そこで、「学習者に配付」機能を活用することで一人ひとりの手元に考えを書き込む場を提供することができる。このことで、子どもたちは手元にあるカルタに対して拡大したり、書き込んだりして自らの考えを表現していくことができた。

電子黒板に提示しただけでの話し合いでは、全員の考えが反映されない。そこで、「学習者に配付」機能を活用することで一人ひとりの手元に考えを書き込む場を提供することができる。このことで、子どもたちは手元にあるカルタに対して拡大したり、書き込んだりして自らの考えを表現していくことができた。

それぞれのタブレット端末を机上に並べることで、互いのカルタへの書き込みに対して同じところや違うところを見つけることが容易となる。互いの考えが目に見える形として表されているため、アイディアを見出していく道筋が見える形で説明することができる。このことは次の展開の全体への発表のときに、わざわざ発表の準備をしなくてもよくなることともあわせて、相手に自分たちのアイディアを説明するときの材料としての活用を促すこととなった。

それぞれのタブレット端末を机上に並べることで、互いのカルタへの書き込みに対して同じところや違うところを見つけることが容易となる。互いの考えが目に見える形として表されているため、アイディアを見出していく道筋が見える形で説明することができる。このことは次の展開の全体への発表のときに、わざわざ発表の準備をしなくてもよくなることともあわせて、相手に自分たちのアイディアを説明するときの材料としての活用を促すこととなった。

誰か一つのタブレット端末の画面を見せるだけでなく、「画面比較」の機能を活用することでグループ全員の考えを反映して伝えることができる。説明時には、グループ全体の画面を見せたり、一人の画面だけを拡大して見せたりと工夫しながら自分たちの考えを伝えようとする姿が見られた。そして悩んでいた子は、みんなのアイディアを聞いて3つ読み札を見出した。その3つについて「投票」機能を用いて一人ひとりの考えを明らかにすることができ、どの読み札がよいかを話し合うことができた。

誰か一つのタブレット端末の画面を見せるだけでなく、「画面比較」の機能を活用することでグループ全員の考えを反映して伝えることができる。説明時には、グループ全体の画面を見せたり、一人の画面だけを拡大して見せたりと工夫しながら自分たちの考えを伝えようとする姿が見られた。そして悩んでいた子は、みんなのアイディアを聞いて3つ読み札を見出した。その3つについて「投票」機能を用いて一人ひとりの考えを明らかにすることができ、どの読み札がよいかを話し合うことができた。

「学習者に配付」機能を用いることで、提示したものを個人へと一斉配付することができ、個人思考を確保することができる。さらに「画面比較」機能によって全体での思考のやりとりにおいて一人ひとりの思考を反映することができる。個から全体への行き来といった流れでの練り合い場面に有効であり、どの授業場面でも活用が可能である。

(2014年8月掲載)