| 本時のねらい | 観察・実験を通して野菜の特徴をつかみ、担当の野菜について自らの考えをまとめる。 |

| 授業の実際 |

植物の学習のまとめとして実践した。タマネギやセロリといった身近な野菜も植物のなかまであること、また、それはどのように分類できるかということを観察、実験を通して確かめ、プレゼン資料としてまとめる学習の流れである。各班には1台ずつタブレット端末を配付した。生徒は、『SKYMENU Class』のカメラ機能を使い、分類の根拠となる映像を撮影し、それに言葉を添えながらプレゼン資料としてまとめた。プレゼン資料は最終的にはクラスの「グループフォルダ」に保存し、それを他の班は閲覧して学習するので、プレゼン資料だけで「なるほど」と納得を得られるように意識させた。 また、身近な野菜ということで、栄養教諭にも指導に入ってもらい、食物としての野菜の理解も合わせて指導した。 |

本時の展開

| 学習の 流れ |

主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

| 導入 | 分類のまとめ方のポイントを理解する。

証拠の映像をもとに、担当野菜を分類せよ。 |

|

| 展開 | 担当野菜の分類予想を文章化する。 | |

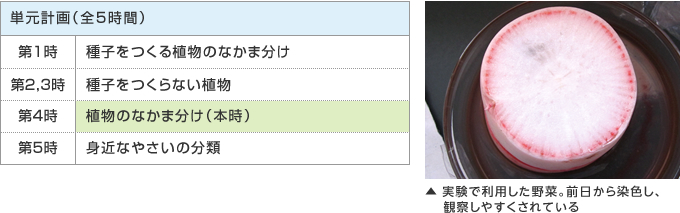

| 担当野菜の実験を撮影し、証拠となる画像を記録・収集する。 | ・グループごとにログインする。 |

|

| 集めた画像に加工を加えたりしながら、担当野菜の分類についてまとめる。 | ||

| まとめ | 各班の発表を聞き、野菜の分類について理解を深める。 | ・手元のタブレット端末を操作して、電子黒板に反映させた画面を操作しながら発表する。 |

授業の中では、担当野菜を分類するための証拠映像を撮影すること、そしてそれに必要ならば書き込みをすることが求められている。[カメラ]機能の「撮影してマーキング」は、撮影・書き込みが一連の流れでできる良さがある。特別なスキルは必要なく、撮影ボタンの後、そのままペンで書き込みできる。そして、保存ボタンで画像として保存される。スキルの方に意識が向かうことなく、ねらいとしている証拠の映像を撮ること、そしてそれを繰り返しできることに大きなメリットを感じる。

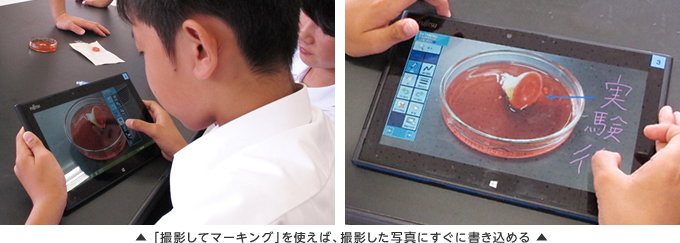

個人のタブレット端末でない限り、タブレット端末は学年やクラスを越えて共有利用される。そこで問題となるのが、撮影したデータやまとめている途中のプレゼンデータなどである。

個人のタブレット端末でない限り、タブレット端末は学年やクラスを越えて共有利用される。そこで問題となるのが、撮影したデータやまとめている途中のプレゼンデータなどである。

タブレット対応授業支援ソフトウェア『SKYMENU Class』の強みは、ログオンの形態を各校の導入状況に合わせられることにある。

本校では、1年1組1班、2班と各クラス、班ごとにユーザを作成している。子どもたちは、クラス、班を選び、ログオンすれば、あとは保存先を特に意識しなくても、班ごとに分けてデータ管理ができる。データ紛失などの面倒なデータ管理のストレスがなくなる良さがある。

各班で別々の野菜について観察、実験を行っている。

各班で別々の野菜について観察、実験を行っている。

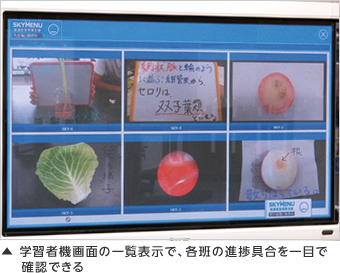

また、まとめの様子はタブレット端末の画面が10インチ程度なのでまわりから見えにくい。そこで、教員用のタブレット端末から各班の画面を教室前方にある電子黒板に、学習者機画面の一覧を投影させた。このことで、ほかの班の活動の様子を見られるようになった。

自分たちの班だけでは活動に行き詰まることもあるが、電子黒板に提示されているほかの班の画面を参考に、まとめ方などの修正につながるヒントを得ることができた。

『SKYMENU Class』の強みのひとつは徹底したネットワーク管理である。そう聞くと難しそうだが、簡単なアイコン操作で個別のフォルダや学校共通のフォルダにアクセスできる。今まではこのフォルダ管理が煩雑だったために授業で活用したデータや画像を次の時間に使うことが少なかった。

しかし、このシステムのようにデータ管理が容易になると、データを上手く使って次の授業で発展させることができる。教師は授業に集中でき、生徒も簡単にデータの保存・呼び出しができる。学習の連続性という視点から、このデータ管理の強みを活かしたい。

(2014年2月掲載)