| 本時のねらい | スーパーマーケットを見学してわかったことや気付いたことを整理し、グループごとに交流することにより、学習問題を解決するための見通しをもつ。 |

| 授業の実際 |

「スーパーマーケットでは、たくさんのお客さんに来てもらうためにどのような工夫をしているのだろうか」という学習問題を基に、児童が「スーパーマーケットがしている工夫」の予想をたて、「調べたいこと」を明確にして見学に行った。見学をする際にノートにメモをとることと同時にタブレット端末で「スーパーマーケットがしている工夫」であると思ったことや気付いたことを写真や動画で撮影をしていった。 本時では撮影した写真や動画をタブレット端末上で工夫ごとに並べ替え、分類した。また、グループごとに分類された写真や動画を大型テレビに拡大提示し、学級全体で児童が気付いた「スーパーマーケットの工夫」を共有した。 |

本時の展開

| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

| 見学で撮影した写真を見返し、「スーパーマーケットがしている工夫」について想起する | グループごとにタブレット端末に保存されている写真を見ながら「スーパーマーケットがしている工夫」について話し合う。 | |

| 「スーパーマーケットがしている工夫」ごとに分類・整理する | グループで撮影してきた写真を分類し、整理することでそれぞれの写真から共通するところや違うところを見つける。 | |

| 写真を拡大提示し、情報を共有する | 「スーパーマーケットがしている工夫」について写真を拡大提示し、交流することでそれぞれが発見したことを共有する。 |

| 単元計画(全12時間) | |

| 第1次 | おうちの人はどこのお店で、どのような買い物をしているかを調べる。 |

| 第2次 | 買い物調べで調べた事をグラフにまとめる。 |

| 第3次 | ちらしをもとにして、スーパーマーケットで買い物をする人が多いのはなぜかを予想して話し合う。 |

| 第4次 | 調べたことについて解決するために、スーパーマーケットの見学に行く計画を立てる。 |

| 第5,6次 | スーパーマーケットを見学して調べる。 |

| 第7次 | 見学してわかったことを整理し交流する。(本時) |

| 第8,9,10次 | 調べてわかったことを、プレゼン資料にまとめる。 |

| 第11次 | スーパーマーケットの工夫についてまとめたことを発表し合う。 |

| 第12次 | 他地域とのつながりについて話し合う。 |

本単元では「スーパーマーケットがしている工夫」を見つけるというめあてでスーパーマーケットを見学した。本時は、見学をした際に撮影した写真をグループで確認する活動を行った。

児童は、自分たちが撮影した写真や動画を見ながら、「この値札の『ここ』の色が赤く、太い字で書かれているので、この商品がおすすめだとすぐにわかるね」や「店内の天井に『野菜』『鮮魚』といった札が下げてあることで、どこに何があるかわかりやすいね」と、タブレット端末の画面をスライドさせながら撮影した写真を確認して意見を交流させていた。

児童は、自分たちが撮影した写真や動画を見ながら、「この値札の『ここ』の色が赤く、太い字で書かれているので、この商品がおすすめだとすぐにわかるね」や「店内の天井に『野菜』『鮮魚』といった札が下げてあることで、どこに何があるかわかりやすいね」と、タブレット端末の画面をスライドさせながら撮影した写真を確認して意見を交流させていた。

デジタルカメラに比べ、大きな画面で、しかも簡単な操作で写真を確認できるため、児童は話し合いながら集めた情報を確認し、見学したときのことを想起できた。

スーパーマーケットで撮影した写真を「スーパーマーケットがしている工夫」ごとに分類している様子である。

見学した際に、撮影した写真や動画は、これが「スーパーマーケットがしている工夫」だと思ったときに撮影しているため、タブレット端末内には時系列で保存されている。その写真を「値札に関する工夫」「商品の置き方に関する工夫」といったように工夫ごとに並べ替えて分類していくことで、それぞれの工夫を比較し「値札に書かれているものは商品によって違い、値段だけのものがあったり、産地や賞味期限などが書かれたりしているものがあることがわかった」といったような違いを発見したり、「値札には必ず、スーパーマーケットの住所と電話番号が書かれている」と共通する部分に気付いたりすることができた。

見学した際に、撮影した写真や動画は、これが「スーパーマーケットがしている工夫」だと思ったときに撮影しているため、タブレット端末内には時系列で保存されている。その写真を「値札に関する工夫」「商品の置き方に関する工夫」といったように工夫ごとに並べ替えて分類していくことで、それぞれの工夫を比較し「値札に書かれているものは商品によって違い、値段だけのものがあったり、産地や賞味期限などが書かれたりしているものがあることがわかった」といったような違いを発見したり、「値札には必ず、スーパーマーケットの住所と電話番号が書かれている」と共通する部分に気付いたりすることができた。

タブレット端末の画面に9枚の写真を映し、指で写真を移動させながら並べ替えを行ったことで、グループで話し合いながら写真を分類でき、学習の深まりを感じた。

「スーパーマーケットがしている工夫」が写っている写真を、デジタルテレビに拡大提示し、発見したことや気付いたことを交流している様子である。

事前の活動で集めた情報を分類したので、分類した写真をひとまとまりにして、その中から伝えたいことが伝わりやすいと考えられる写真を順に提示した。提示された写真に写っている「スーパーマーケットがしている工夫」を比較したり、共通性を見いだしたりしながら、話をする姿が見られた。発表する際に「工夫」にテーマが絞られていたため、発表した後に聞き手が質問したり、さらに考えを深める意見を話したりすることができ、話し合いがどんどん深まっていったことに驚いた。

事前の活動で集めた情報を分類したので、分類した写真をひとまとまりにして、その中から伝えたいことが伝わりやすいと考えられる写真を順に提示した。提示された写真に写っている「スーパーマーケットがしている工夫」を比較したり、共通性を見いだしたりしながら、話をする姿が見られた。発表する際に「工夫」にテーマが絞られていたため、発表した後に聞き手が質問したり、さらに考えを深める意見を話したりすることができ、話し合いがどんどん深まっていったことに驚いた。

『SKYMENU Class』を活用することで、児童機の画面をすぐに拡大提示できるため、スムーズに行えた。また、児童が焦点化した部分に丸や下線などの印を書き込みながら発表できたことで、聞き手との情報の共有に大変効果的であった。

『SKYMENU Class』の機能を使って写真を撮影することで、撮影した写真を、ほかの機器に移したり印刷したりする作業を行うことなく、整理したり、交流したりすることができた。このような機能を活用することで低学年の児童でもICTを活用し、問題解決的な学習(集める、まとめる、伝えるという活動)をスムーズに展開できると感じた。

本単元は、3年生の社会科で問題解決的な学習が本格的に始まる単元です。

タブレット端末と授業支援ソフトウェア『SKYMENU Class』使って、本単元の一連の問題解決学習をすべて行いたいと考えました。

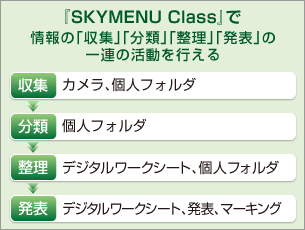

『SKYMENU Class』に搭載されている[カメラ]機能やユーザごとに撮影したデータを保存し、分類できる[個人 / グループフォルダ]機能、情報を整理、発表できる[デジタルワークシート]機能が使えると思いました。

『SKYMENU Class』に搭載されている[カメラ]機能やユーザごとに撮影したデータを保存し、分類できる[個人 / グループフォルダ]機能、情報を整理、発表できる[デジタルワークシート]機能が使えると思いました。

1つのソフトウェアが単元を貫くことで、児童がデータの移動などの作業をすることなく、学習を展開することができました。

タブレット端末の内蔵カメラでは、デジタルカメラと比べて確認できる画面が大きく、グループで話し合いながら写真や動画を撮影できます。写真を撮ることは、その場の場面を切り取るということであり、児童の記憶に鮮明に残ります。スーパーマーケットでのタブレット端末の活用は非常に効果がありました。

撮影した写真は「個人フォルダ」上で分類させました。フォルダ内に時系列で保存されている写真を「工夫」ごとに並べ替えさせました。分類することで「デジタルワークシート」にまとめる前に情報を整理することができました。

情報の整理、発表に利用した「デジタルワークシート」は、簡単な操作性で児童も手軽に使えていました。特に、ローマ字に慣れていない3年生には、手書きを認識して入力できる[手書きツール]が好評でした。

3年生のこの段階でICTを使って発表する経験をさせられることはとても意味のあることだと考えています。これからさまざまな教科で発表し、どんどん経験を積み重ねることで、情報活用能力を高められると思っています。

タブレット端末を活用する授業では、情報活用能力の中でも、情報の「収集」「判断」「表現」という「情報活用の実践力」の視点が大事になると考えています。

例えば、タブレット端末で写真を撮影する場合は、どのようなところを見るのか、どんな工夫があるのか、なぜそれが工夫なのか、と児童に突き詰めて考えさせることで「教科」の学びが充実します。まとめる際も、「情報」をいかに整理し、教科の本質からブレないように効果的にまとめるのか。伝えるときも、いかにわかりやすく伝えるかを考えることで、「教科の価値」が深まっていきます。タブレット端末を活用することで、ますます「情報活用能力」が必要になってくると感じています。

(2013年12月掲載)