| 本時のねらい |

本時の鑑賞活動では、制作者の意図をアピールさせ、そのアピールを視点として鑑賞させる。鑑賞を共有することで、作品の面白さにより多く気付かせ、作品の見方を学び、今後の鑑賞活動につなげていくことをねらいとする。 |

| 授業の実際 |

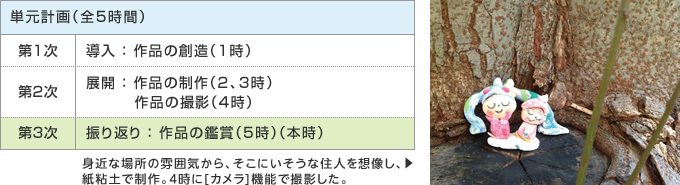

本単元では、身近な場所から住人を想像する活動、住人の制作、場所に住人を置いて撮影する活動、鑑賞という学習過程において、鑑賞を重点的に取り上げて指導する。その際、「B鑑賞 イ 感じたことや思ったことを話したり、友人と話し合ったりするなどして、いろいろな表し方や材料による感じの違いなどが分かること。」を指導する。 自分の作品のアピールポイントを記述し、鑑賞者にアピールする時間をとることで、鑑賞者がどこを見ればいいのかの視点を確認し、鑑賞者が作品の面白さを詳しく感じ取れるようにする。制作中に、自分が特に何を伝えたいのかを明確にすることで、より場所に合った住人を制作でき、自分の意図を鑑賞者に伝えられると考える。 |

本時の展開

| 学習の 流れ |

主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |

| 導入 | 本時のめあてを確認する。 | |

| 展開 | 3人1組で、自分の作品の良さをアピールするプレゼンをする。その後、ほかの2人から感想をもらう。 | |

| 指導者が選んだ2人の作品を、グループに1台のタブレット端末に配付し、鑑賞する。グループで出た意見をタブレット端末上の写真に書き加える。 | ||

| 電子黒板でグループで考えたことをプレゼンする。 | ||

| まとめ | 振り返りをする。 |

タブレット端末の効果的な活用として、カメラの活用がある。手軽に撮影でき、大きな画面で確認できるなど、さまざまな教科での活用が進む。しかし、1台のタブレット端末を複数の児童で共有する場合、その画像ファイルの管理に困っていた。今回、児童の作品をタブレット端末で撮影し「個人フォルダ」や「グループフォルダ」に保存しておき、読み出すことで、スムーズに授業を進められた。また、ファイル管理を意識させることにもつながった。

タブレット端末の効果的な活用として、カメラの活用がある。手軽に撮影でき、大きな画面で確認できるなど、さまざまな教科での活用が進む。しかし、1台のタブレット端末を複数の児童で共有する場合、その画像ファイルの管理に困っていた。今回、児童の作品をタブレット端末で撮影し「個人フォルダ」や「グループフォルダ」に保存しておき、読み出すことで、スムーズに授業を進められた。また、ファイル管理を意識させることにもつながった。

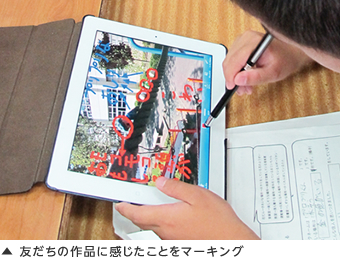

考えたことを記録するために[マーキング]機能を使った。さまざまな色や太さでマーキングできるが、今回は観点ごとに、色を指定して書き込ませた。その後、協働で鑑賞活動を行ったが、話し合いの際、マーキングをもとに意見を交流することで、今どの場所について話し合っているか意識でき、焦点化を図れた。子どもたちは、「文章で書くよりキーワードの方がいいね」と書き込み方の工夫も自分たちで見つけていた。

考えたことを記録するために[マーキング]機能を使った。さまざまな色や太さでマーキングできるが、今回は観点ごとに、色を指定して書き込ませた。その後、協働で鑑賞活動を行ったが、話し合いの際、マーキングをもとに意見を交流することで、今どの場所について話し合っているか意識でき、焦点化を図れた。子どもたちは、「文章で書くよりキーワードの方がいいね」と書き込み方の工夫も自分たちで見つけていた。

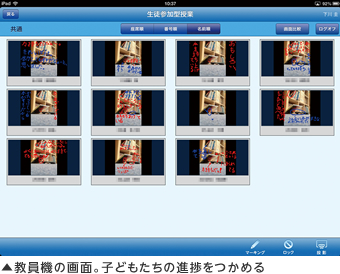

先生の手元(教員用タブレット端末)には、11台の児童用のタブレット端末の画面がリアルタイムに表示されている。進行が滞っているグループはないか、観点が偏っているグループはないか、一目で確認することができる。これらをもとに机間指導の際、適切かつ効率的な子どもへのかかわりができる。教員機画面は電子黒板にも提示されており、他のグループの様子を見て子どもたちが意欲的に取り組む効果もあった。

先生の手元(教員用タブレット端末)には、11台の児童用のタブレット端末の画面がリアルタイムに表示されている。進行が滞っているグループはないか、観点が偏っているグループはないか、一目で確認することができる。これらをもとに机間指導の際、適切かつ効率的な子どもへのかかわりができる。教員機画面は電子黒板にも提示されており、他のグループの様子を見て子どもたちが意欲的に取り組む効果もあった。

電子黒板に各グループのタブレット端末の画面を映し出すことで、グループの話し合いを全体交流できた。電子黒板の前に出てきて発表することに加えて、自席で発表することもでき、多くのグループが発表できた。また、今回は行えなかったが、複数画面を同時に表示し、考えの共通点や相違点について、交流することもできる。教科のねらいに迫るために、どのような画面をどのようなタイミングで映し出すか考えていくことが大切である。

電子黒板に各グループのタブレット端末の画面を映し出すことで、グループの話し合いを全体交流できた。電子黒板の前に出てきて発表することに加えて、自席で発表することもでき、多くのグループが発表できた。また、今回は行えなかったが、複数画面を同時に表示し、考えの共通点や相違点について、交流することもできる。教科のねらいに迫るために、どのような画面をどのようなタイミングで映し出すか考えていくことが大切である。

タブレット端末だけの活用を考えていくと、どうしても個別の活用としてとらえてしまいがちである。そこに『SKYMENU Class』のような授業支援ソフトウェアが入ると一気に協働学習へのアプローチが可能となった。1人ひとりの考えをグループで共有し、グループの話し合いを学級全体で交流する。反対に学級全体の課題をグループで考え、1人ひとりで考える。そのようなさまざまな学習形態をつなぐ活用を今後も創造していきたい。

本時、子どもたちは集中を切らすことなく学習活動に取り組むことができました。子どものタブレット端末画面を瞬時に電子黒板に映し、書き込んだ内容を素早く共有できるので、紙ベースの授業と比べて授業展開が早くなりました。授業支援ソフトウェア『SKYMENU Class』のメリットを感じました。

また、作品の見せたい部分をタブレット端末で拡大しながら伝えられるので、聞く側も動きやストーリーを感じながら鑑賞できました。タブレット端末で「紙ではできないこと」を実現できるようになりました。

本校のように、タブレット端末を複数の学級で共有して利用する環境では、子ども1人ひとりのファイル管理が課題になります。例えば、タブレット端末のカメラで撮影すると、複数の子どもの写真が混ざり、写真を探しにくかったり、誤ってほかの子どもの写真を消してしまったりすることがありました。また、各タブレット端末にファイルが保存されるため、各タブレット端末の利用者を固定しなければなりませんでした。

『SKYMENU Class』の[個人 / グループフォルダ]機能を利用してからは、子どもたちのファイルがサーバ上の「個人フォルダ」に保存されるようになり、ログオンすれば、どのタブレット端末を選んでも自分のファイルを利用できるようになりました。もうたくさんのデータの中から、自分に必要なデータを探したり、タブレット端末を選んだりする必要がありません。

「個人フォルダ」と連動している[カメラ]機能も使い勝手がよく、撮影した写真にすぐに[マーキング]機能で書き込んで保存できます。また、不用意にオリジナルの写真ファイルをコピーしたり、誤って上書きしてしまわないように作られており、子どもたちが安心して使えると感じています。

これまで、本校ではプロジェクタや電子黒板などの活用研究を進めてきました。既存の学習展開の中にICT 活用をどう位置づけるかという視点で教材研究が行われてきました。

現在、グループに1台のタブレット端末の活用を主に研究しています。「協働学習」での活用が進む中で、既存の教材の置き換えではなく、学びのアプローチが大きく変わってきている手ごたえがあります。互いの考えを尊重し、グループで課題を追求する学習展開では、今までにない発想で授業デザインを考える必要がでてきました。

子どもたちは、友だちの画面をみんなで共有したり、1つのキャンバスに友だちと協働して書き込んだりする活動自体を「楽しい」「うれしい」と感じてしまいがちです。しかし、それを超え「役立つ情報を教えてもらおう」「1人ひとりの考えを共有しよう」と言った思いを持たせていくことが、有意義な学びにつながると考えています。

ICTを活用した「協働学習」を、新たな発想で授業デザインし、新しい学びを創造していくことが今、求められています。

(2013年12月掲載)