【ユネスコ寺子屋プロジェクト】

書きそんじハガキキャンペーンのリーフレット制作を通じて

学校全体で取り組む持続発展教育(ESD)

葉山 泰三(奈良教育大学附属中学校 教諭)

奈良教育大学附属中学校は、平成18年度から持続可能な社会の担い手を育むことをめざした教育「持続発展教育(ESD)」に学校全体で取り組まれています。

総合的な学習の時間でユネスコ世界寺子屋運動のリーフレット制作活動を通じて同運動の意義やESDの理念を考える取り組みを行われている、葉山泰三教諭の授業をご紹介します。

ご使用ソフトウェア:SKYMENU Pro

(2011年2月取材)

ESD、ユネスコスクールの取り組みを学校づくりの基盤に

学校全体で取り組むESD(持続発展教育)

奈良教育大学附属中学校は、平成17年度からの「国連ESD(Education for Sustainable Development 持続可能な開発のための教育)の10年」を受けて、平成18年度より「ESDの理念にもとづく学校づくり」を研究テーマに掲げられている。

ESD(持続発展教育)とは、持続可能な社会の担い手を育むことをめざした教育。

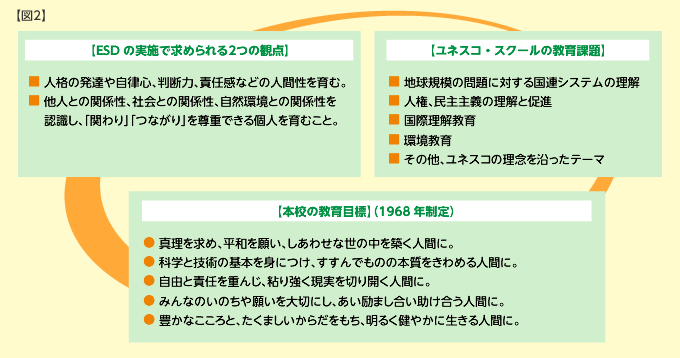

『人格の発達や、自律心、判断力、責任感などの人間性を育むこと』『他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識し、「関わり」、「つながり」を尊重できる個人を育むこと』の2つの考え方を重視している。

そのため、環境教育、国際理解教育、基礎教育、人権教育などの持続可能な発展に関わる諸問題に対応する個別分野の取り組みのみではなく、さまざまな分野を多様な方法を用いてつなげ、総合的に取り組むことが求められている。

ユネスコスクールに加盟

同校は、平成20年度にユネスコスクールに加盟。

ユネスコスクールとは、ユネスコ憲章に示されたユネスコの理想を実現するため、平和や国際的な連携を実践する学校のこと。世界180の国、地域で8500校以上の加盟校がある(2010年6月現在)。「ユネスコスクール・ネットワークの活用による世界中の学校と生徒間・教師間の交流を通じ、情報や体験を分かちあうこと」「地球規模の諸問題に若者が対処できるような新しい教育内容や手法の開発、発展を目指すこと」を目標に活動されている。

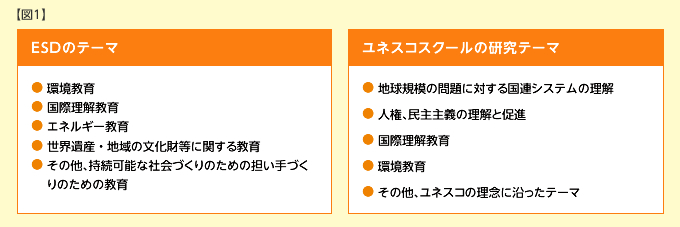

このユネスコスクールの研究テーマとESDのテーマには【図1】のように共通する部分がある。

また、同校の教育目標とユネスコスクール、ESDが【図2】のように『「いのち」を大切にする』『人とのつながり、自然とのつながり、社会とのつながりを尊重する』において共通する考え方や教育課題を持っていることに着目され、ユネスコスクールへの加盟とESDの理念を学校づくりの基盤に据えられた。

実際、平成17年度の国連総会において、ESDの推進機関としてユネスコが指名され、平成20年度には、文部科学省および日本ユネスコ国内委員会でユネスコスクールをESDの推進拠点と位置付けられている。

教科の壁を超えて学校全体で取り組む

同校では、平成18年度から継続して「人権・平和教育」「環境教育」「世界遺産教育」「多文化共生教育」を中心に、各教科学習や総合的な学習の時間、生徒会活動、クラス活動、部活動など学校カリキュラム全体を通して実践研究に取り組まれている。

例としては、奈良及びその周辺の文化財について現地見学を核とする学習「奈良めぐり」を社会や国語、総合的な学習の時間と連携して計画。社会で事前学習を行い、総合的な学習の時間で現地を見学。見学後は、国語で感想をまとめたり、世界遺産を復元する職人をテーマにした単元を学習するといった学習内容のつながりを生かした指導を実施されている。

リーフレット制作を通じてユネスコ世界寺子屋運動を知る

総合的な学習の時間でESDに取り組む

葉山教諭は1年生の総合的な学習の時間を担当されている。

1、2学期は、環境問題をはじめとしたESDに関わるテーマの中から、生徒各自にそれぞれ興味のある内容を選ばせ、調べて、まとめて、発表する活動に取り組まれた。その活動を通じて、ICTを使った表現方法を身につけさせることをねらわれた。

3学期からは「ユネスコ世界寺子屋運動」を学習テーマに設定。

発展途上国では“貧困のサイクル”から抜け出せない社会構造が存在し、この悪循環を断ち切る方法のひとつが「識字教育」といわれている。同運動は、子どもたちや大人が「学びの場=寺子屋」で読み書きや算数を学べるように、教育の機会を提供する運動。日本ユネスコ協会連盟が、書きそんじハガキの回収を通じて、これらの運動を運営されている。

葉山教諭は世界のさまざまな国々や人々が抱える問題や深刻な状況、そしてそれらに対応するユネスコ世界寺子屋運動の意義、ひいてはESDの考え方の大切さを座学だけで理解させることは難しいといわれる。

「生徒は自分自身で調べたり、まとめたり、伝えることを体験して、はじめて自分の問題として考えられます。リーフレット制作の活動を通じてそれらについて深く考えさせたい。リーフレットを作る事が目的ではなく、『誰かのために』という気持ちを育むこと。生徒の内面から耕すような学習活動を展開していきたい」と本時のねらいを話される。

本時は、ユネスコ世界寺子屋運動の学習の第2時。第1時では、同運動のWebサイトを見せながら、発展途上国が抱える課題や日本ユネスコ協会連盟がそれらの解決にむけて同運動に取り組み、学べない子どもたちを支援していることを伝えた。

また、その運動を広めるために「ユネスコ寺子屋プロジェクト リーフレットコンテスト」が行われていることも紹介。生徒たちにリーフレットを作ってみようと呼びかけられた。

ユネスコ寺子屋プロジェクト リーフレットコンテスト

小・中・高等学校の授業の中で、子どもたちが「ユネスコ世界寺子屋運動」について学び、リーフレット制作を行うプロジェクト。

各参加校の代表リーフレットを集めたWEBコンテストを実施し、日本ユネスコ協会連盟賞に選ばれた作品は、新年度、日本ユネスコ協会連盟の公式リーフレットとして、「書きそんじハガキキャンペーン」などで実際に全国で活用されます。

注目されるリーフレットはどれ?

まず、「文字の読み書きができない人が7億5,900万人」「学校に通えない児童数(6~11歳の子ども)は 約7,200万人」など前時の学習内容を振り返られた。

そして、[教員機画面送信]機能で、教員機で閲覧している「ユネスコ寺子屋プロジェクトリーフレットコンテスト」のWebサイトを学習者機の間に設置されている中間モニター画面に提示された。

「どんなリーフレットが、人の注目を集めるのでしょうか。コンテストWebサイトに掲載されているリーフレットを見てみましょう。クラスのみんなが1番良いと思う作品はどれなのか、アンケート調査で確かめましょう」と話され、[簡単Webページ閲覧]機能で、全ての学習者機にコンテストWebサイトを開かせた。

そして、2分間でリーフレット作品の一覧を見て、良いと思う作品を選ぶように指示された。

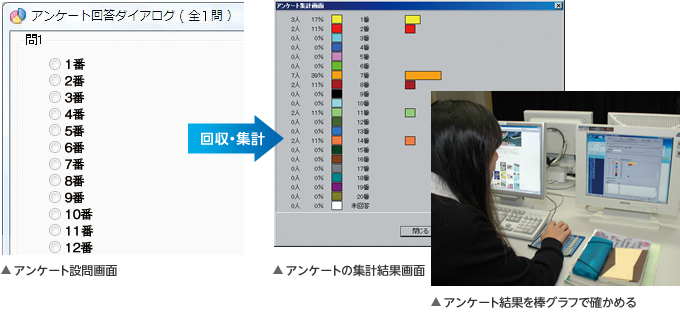

時間がくると[アンケート]機能で、学習者機にアンケート設問を配付。学習者機画面にアンケート設問画面が表示される。

設問画面には1~15番までの番号が振られたラジオボタンの回答欄が表示されており、葉山教諭はコンテストWebサイト上に表示されているリーフレットにそれらの番号を割り振り、生徒たちに良いと思うリーフレットの番号で回答させた。

回答結果は教員機に回収され、即座に集計を実行。続いて[教員機画面送信]機能で中間モニターに集計結果画面を提示された。

結果は棒グラフで表示され、生徒たちはどのようなリーフレットが注目を集めるのかを確かめた。

画面一覧からヒントを得ながら制作

![[学習者画面受信]機能の「静止画面一覧」を中間モニターに提示。](image/narakyoiku/img06.jpg) アンケートの後、「どれもさまざまに工夫を凝らして作られた作品でした。どのようなリーフレットにしたら、『寺子屋運動に取り組もう』と思ってくれるのかを考えながら制作しましょう」と話し、残りの授業時間でリーフレット制作に取り組まれた。

アンケートの後、「どれもさまざまに工夫を凝らして作られた作品でした。どのようなリーフレットにしたら、『寺子屋運動に取り組もう』と思ってくれるのかを考えながら制作しましょう」と話し、残りの授業時間でリーフレット制作に取り組まれた。

制作に取り掛かるにあたり、[教員機画面送信]機能で教員機画面を中間モニターに提示。文書作成ソフトウェアで、写真の挿入する方法や、テキストに装飾を施す方法などの基本的な操作方法を、実際の動きを見せながら説明された。生徒たちは中間モニターの画面を見ながら、自身のコンピュータで操作を確かめながら理解していった。

制作中、中間モニターには[学習者機画面受信]機能で「静止画面一覧」を提示。他の生徒の進捗や選んでいる写真などの素材を一覧画面で確認し、参考にしながら自分のリーフレット制作に取り組んだ。

また、葉山教諭は机間指導でアイディアが浮かばず、制作が進んでいない生徒がいれば「他のみんながどんな写真を選んでいるのか画面の一覧を見て、参考にしてごらん」と声をかけ、クラスのみんなの作品からヒントを得るように促された。

まとめでは、「リーフレット制作も大切ですが、みなさんには世界寺子屋運動の活動についてもっと知ってほしい。制作を通じて、自分たちが一体何ができるのかをしっかりと考えてほしい」と話され、授業を終えられた。

アンケート機能で即座に生徒の反応をつかむ

本時では、[アンケート]機能を利用して、どのようなリーフレットが、注目されるのか全員で確かめられた。

葉山教諭は「生徒たちの回答を回収し、即座に集計できる[アンケート]機能は、さまざまな場面で利用できる面白い機能。手作業では時間も手間もかかりすぎてしまうので本時のような活動は出来なかったと思います」とICT活用ならではの学習活動といわれる。

「集計結果は、棒グラフで表示されるので一目瞭然のわかりやすさが良いですね。生徒1人ひとりの回答時間もわかるので、『○○君の回答が早いね』などと紹介することで生徒たちもクイズのように楽しみながら取り組めました」と振り返られる。

[教員機画面送信]機能の活用については、「教員機画面を学習者の目の前に提示できるので、ソフトウェアの操作説明や指示を明確に伝えられました。リーフレットの制作中には、「静止画面一覧」がとても効果的でした。他の生徒の状況が見えることで、生徒たちの刺激になっていたと思います。20人の生徒の画面が一目で把握できるのも良かったですね。各画面も頻繁に更新されるので大変見やすかった」とお話しいただいた。

ICTを道具として活用する力を

「私たちの身の回りや世界には、どのような問題があるのか。それらを考える力や気づいたことを表現する力を身につけさせたい。そして、プレゼンテーションの力やコミュニケーション能力を育んでいきたい」と総合的な学習の時間のねらいを話される。

一方で、1学期では、ICT活用スキルを身につけることを中心に指導された。2学期は、環境問題や科学技術など、生徒各自が設定したテーマについて調べて、まとめて、発表するという活動において、プレゼンテーションソフトを利用して発表させた。

葉山教諭は「生徒たちが、ICTを道具として上手く利用できれば、さまざまな教科、学習活動の中で多様な表現活動が行えます。2学期の取り組みでも、生徒たちのさまざまな工夫を凝らした発表が見られました。模造紙など、ICTを活用しない発表ももちろん大切ですが、ICTを利用することで中学生の持つ潜在的な能力を十二分に引き出せると考えています」と、ICT活用スキルを身につけさせる必要性も強調された。

奈良教育大学附属中学校

奈良市北部の小高い丘の上に位置し、緑ゆたかで静かな環境に囲まれた同校。校舎屋上からは奈良市街や若草山などの山々を一望できる。

平成17年度から「ESDの理念にもとづく学校づくり」を研究テーマに掲げられ、「人権・平和教育」「環境教育」「世界遺産教育」「多文化共生教育」を中心に、学校カリキュラム全体を通してESD(持続発展教育)に取り組まれています。

http://www.nara-edu.ac.jp/JHS/