携帯電話の疑似体験を通じて、ネット社会との接し方を考える

『SKYMENU Pro 仮想携帯』を利用した情報モラル指導

田中 大(滋賀県草津市草津中学校 講師)

草津市立草津中学校の田中大先生(理科担当)は、総合的な学習の時間に携帯電話の情報モラル指導に取り組まれています。生徒たちにプロフを作成し公開する体験をさせることを通じて、個人情報を安易に発信しない態度の育成をねらわれた実践をご紹介します。

ご使用ソフトウェア:SKYMENU Pro

(2011年2月取材)

生徒にネット社会との接し方を考えさせたい

同校では、学校への携帯電話の持ち込みを禁止しておられる。しかし、1年生も後半になり、日常から携帯電話を使っている子どもが少しずつ見られるようになっている。

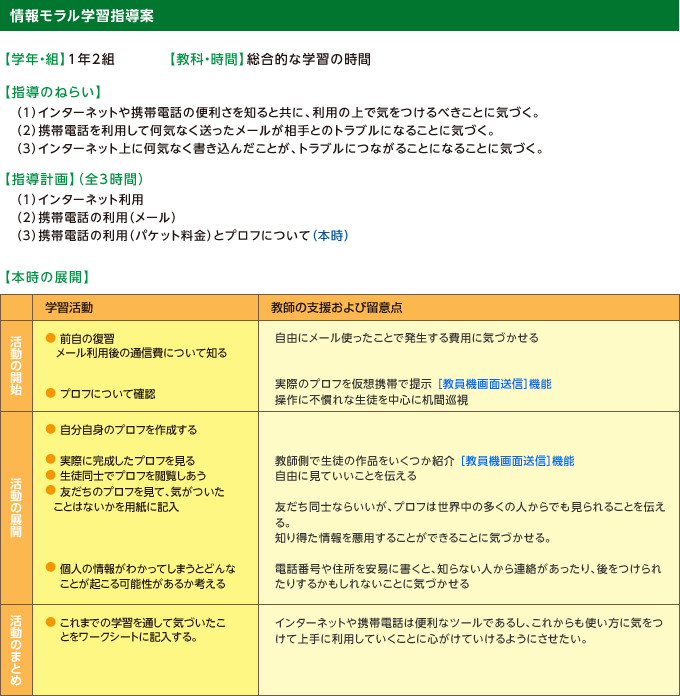

田中先生は、このような状況を受けて、1年生の総合的な学習の時間に全3時間の携帯電話の情報モラル指導を計画し、取り組まれている。

「各教科授業では指導する機会のない携帯電話をテーマに、インターネットとの関わりを見つめさせ、身近になりつつあるネット社会との接し方を考えさせたい」と話される。

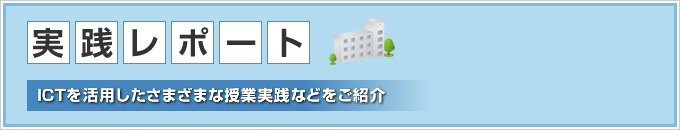

生徒の携帯電話所持率は3割

携帯電話の情報モラル指導にあたり、同校1年2組の生徒の携帯電話やインターネット利用に関する事前調査を行われた。調査からは、自宅でインターネットを利用できる生徒は全体の86%、自分専用のコンピュータを利用できる生徒は15%、携帯電話を所持している生徒は29%という結果が出ている。

また、ホームページを自分で所持している生徒は0%、プロフについては、女子生徒は半数程度知っているが、大多数の生徒が知らないという実態も明らかになった。

調査の結果をうけ、田中先生は「まだ生徒に携帯電話やインターネット利用がそれほど浸透していないことがわかります。しかし、これから利用する生徒は間違いなく増えていきます。だからこそ、予めさまざまな問題点や対処法を知らせ、トラブルを回避させたい。授業を通じて必要な知識を身につけさせたい」と話される。

プロフって何だろう?

インターネット利用や携帯電話のメールやプロフ、パケット料金をテーマに、全3時間の指導を計画された。

全3時間のうち後半の2時間では、生徒1人ひとりのコンピュータ上で携帯電話を体験させられる疑似体験ツール『SKYMENU Pro 仮想携帯』を利用。

本時は第3時にあたり、仮想携帯の[プロフ体験]機能の利用を通じてインターネット上で何気なく発信した情報が、やがてトラブルにつながることに、気づかせることがねらい。

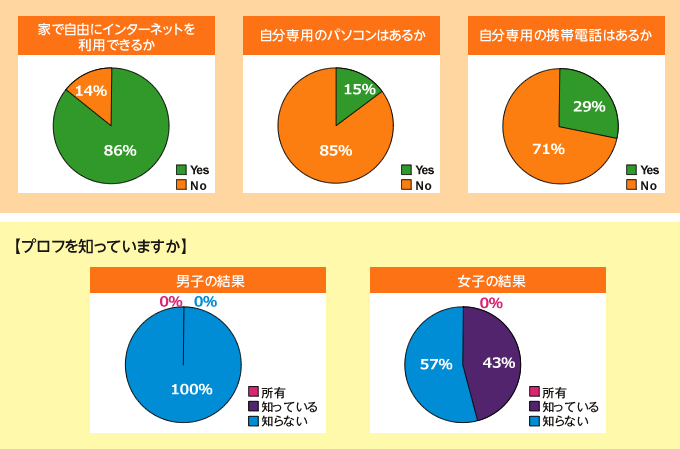

「前回は仮想携帯でメールの送受信を体験しましたね。今日は、みなさんに重大な発表があります」と話され「携帯電話を一番使ってしまったのは、誰かな?」と[教員機画面送信]機能で、全ての学習者機画面に「パケット料金画面」を提示。

生徒1人ひとりに、自分が利用したパケット料金を確かめさせた。

自身が利用したパケット料金を確認した生徒は、「こんなに利用したことになるの?」「すごい料金になってる、なんで?」とざわめきが起こった。

携帯電話でメールを大量に送信したり、大きな画像を添付して送ると、それに応じてパケット料金が発生する。また、メールの受け取り側にも発生する。

田中先生は、パケット料金画面で前回の授業だけで3000円も利用した生徒もいることに注目させ、携帯電話でメールをする際は注意するように促された。

プロフを作ってみよう!

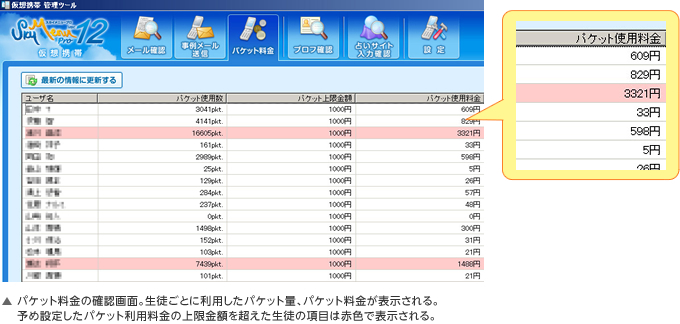

続いて、「今日はプロフについて勉強しましょう」と[教員機画面送信]機能で、仮想携帯画面を学習者機に提示。予め用意されている「プロフの例」を見せながら、プロフとは、簡単に自分のホームページのようなものを作れるものであることを解説された。

続いて、「今日はプロフについて勉強しましょう」と[教員機画面送信]機能で、仮想携帯画面を学習者機に提示。予め用意されている「プロフの例」を見せながら、プロフとは、簡単に自分のホームページのようなものを作れるものであることを解説された。

そして、プロフの登録画面を見せながら、必要な項目に入力していけば簡単に登録できることを確認。

「自分のプロフを作成してみましょう」とプロフの制作に取り組ませた。

生徒たちは前時に仮想携帯を体験しており、スムーズに操作し、プロフの入力項目「ハンドルネーム」「年齢」「住所」などに情報を入力していった。

実際のプロフのように友だちとのリンクすることができる「友だちリンク」を利用し、友だちとリンクをつなげていく生徒や、インターネット上からアイドルの画像を入手しプロフの画像にはめ込んでいる生徒も見られた。

田中先生は、机間指導や教員機の画面でプロフ制作状況を確認。生徒たちがほとんどのプロフ項目に入力できていることを確かめると、[教員機画面送信]機能で教員機画面を全学習者機に提示された。個人情報を上手に隠してプロフを作成している例をいくつか紹介され、気づいたことをワークシートにまとめさせた。

インターネット上では個人情報を公開しない

授業のまとめでは、「プロフに自分の住所を詳細に書いている人はほとんどいませんでした。何故書かなかったのですか?」と生徒たちに問い掛けた。

「個人情報だから、書いたら危険だと思った」などの声があがり、田中先生は「これまで学習したことをよく理解していますね」と話され、[教員機画面送信]機能で資料を提示。

「最近は無料のオンラインゲームで小、中学生がトラブルに巻き込まれるケースが多くなっています。プロフだけでなく、オンラインゲームなどでも同様に個人情報には十分に気をつけてください」とプロフだけでなくインターネット上では個人情報の取り扱いに注意が必要であることを確かめ、授業を終えられた。

受身から体験型の情報モラル指導に

今回、仮想携帯を利用するまで、田中先生はDVD教材やプレゼン教材を用いて情報モラル指導を行われていた。

「これまでの授業では、生徒たちは提示された教材を見てわかったことを、ワークシートにまとめるというスタイルでした。教材を見て聞いた内容をまとめるだけなので、どうしても生徒が受身になってしまい、学習内容がスッと流れてしまうことを課題に感じていました。本時のように、自分でメールやインターネットを体験できること、また失敗できることで、生徒の記憶に残る指導になったと思います。実際、1名の生徒は正直にプロフの各項目に入力してしまう失敗をしていました。これまで以上に生徒が授業に参加できていたと思います」と提示型と体験型の教材を活用した指導の違いを話される。

仮想携帯のリアルさも生徒を引き付けていたといわれる。

「実際にメールの送受信を体験でき、また携帯電話の機種や色も変更することができるので本当の携帯電話のようでした。このリアリティが生徒を引き付ける要因になっていました。操作性も実際の携帯電話に近いので、生徒たちは戸惑うことなく学習活動に取り組めていました」

学習目的と関係のない、「仮想携帯の操作」に授業時間が取られない点も評価いただいた。

実践ガイドを参考にして指導を計画

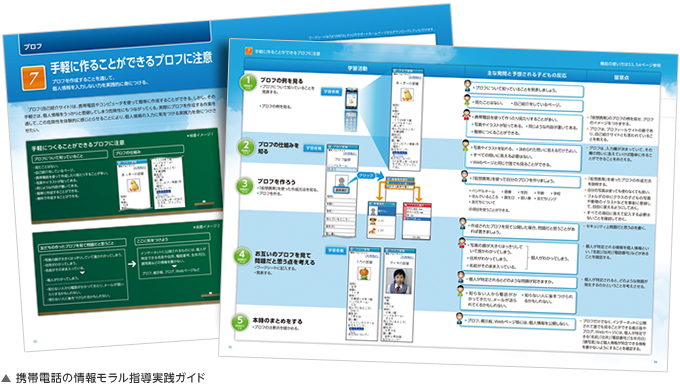

指導を計画される際は「携帯電話の情報モラル指導実践ガイド」を参考にされた。

「実践ガイドには、板書イメージや学習活動、必要な仮想携帯の操作画面が紹介されているので、授業を考える際に参考にしました。各指導案は、基本的に小学校高学年を想定されているので、中学で指導する時はその実態にあわせ、可能であれば1時間で2つの指導案の内容を組み合わせて実施すると良いと思います」といわれる。

また、プロフの授業については「女子生徒はプロフに大変興味を示すので、プロフを作り込むことに集中してしまいます。プロフを綺麗につくることが本時の学習のねらいではないので、先生がハンドリングしていく必要があります」と指導のポイントを示唆いただいた。

問題が発生する前に指導しておくことが必要

「あれはダメ、これはダメと指導するのではなく、携帯電話の正しい使い方やうまく付き合う方法を指導したい」といわれる。

「本市でも、まだ数は少ないですがプロフを公開している中学生がいます。この状況に安心して、『まだトラブルになっていないから指導しなくてもよい』という発想ではなく、『問題が発生する前に指導しておくこと』が必要だと考えています。本時のプロフの疑似体験でも、真面目にきっちりとプロフィールを書きこんでいる生徒がいました。本時のような学習を通じて、1人でも『ドキッ』とさせられたら、危険性に気づかせられたらと思います。仮想携帯は、生徒だけでなく先生も簡単に操作できるので、ぜひ上手く利用して指導をしていただければと思います」とお話しいただいた。

滋賀県草津市立草津中学校

昭和22年に開校。自己教育力を育成するために、生徒1人ひとりに学ぶことの価値や意義に気づかせ、より深く学ぶ心を育てる教育の推進に努められています。また、草津市の地域協働合校推進事業に基づき、「地域の人・文化・自然に学ぶ学校づくり」をめざし、文化祭をはじめとした、合唱コンクールなどの行事の充実、生徒会活動の活性化を進め、落ち着いた潤いのある校風の創造にも力を入れられています。

http://www.kusatsu-j.skc.ed.jp/