「SKYMENU Pro」の[学習者画面受信]機能を活かした相互評価

2年生国語科「何に見えるかな」を通して

飯田 淳一(石川県金沢市立大徳小学校 教諭)

小学校2年国語科におけるコンピュータ教室で行われた、金沢市立大徳小学校2年4組、飯田淳一教諭(現:内灘町立清湖小学校教諭)の実践をご紹介します。

※前任校(金沢市立大徳小学校)での実践です 。

ご使用ソフトウェア:SKYMENU Pro

(2009年8月掲載)

1.はじめに

このほど、本校のコンピュータが入れ替えになり、コンピュータ教室に40台の児童用コンピュータが配置され、最新のICT活用教育支援ソフトウェア『SKYMENU Pro Ver.10』が導入された。

この『SKYMENU Pro』には、教員機で学習者機の画面を一覧表示で確認するための[学習者画面受信]機能がある。一般には学習者機で何をしているかをチェックする機能であるが、この一覧表示をプロジェクタで映してみんなで共有することで、学習に活かせないかと考えた。

そこで、国語科の「話す・聞く」学習活動でスピーチを相互評価する場面で取り入れてみることにした。

2.目的

学習者画面を一覧表示する機能と、色を表示する自作コンテンツを用いる方法は、スピーチの相互評価に役立つことを確かめる。

3.[学習者画面受信(一覧表示)]機能と自作コンテンツ

(1)[学習者画面受信(一覧表示)]機能について

学習者機での操作は、ほぼリアルタイムで表示される。コンピュータ教室のレイアウト通りに表示されるパターンもあるが、クラスの人数は31人なので、「6×6」の表示で行った。

当然、学習者機1台あたりの画面は小さいので、細かな表示は無理である。そこで4色の色で自分の考えを表示する簡易アンケートのコンテンツを作成した。

(2)自作コンテンツについて

htmlで作成した。仕掛けは非常にシンプルで、ボタンをクリックすると、背景が赤・黄・青・緑のページにとぶリンクがある。他には背景を白に戻すボタンがあるだけである。4択(白も合わせると5択)の簡易アンケートとして使うことを前提としているが、集計機能など全くない【図1】。

おまけとして「○」「×」が表示されるページにとぶ機能もつけた。これで○×クイズがすぐにできる【図2】。

4.操作に慣れるために○×クイズ

転校生が来た日、急遽学活の時間を使って「大徳小○×クイズ」を行った。

問題を出し、思う答えのボタンを押させた後、「○」「×」両者から理由や自信の度合いなどを言わせた。他の児童の理由を聞いて、自分の考えを変える児童や周りの反応を見て変える児童もいたが、全て認めた。その後正解を発表。合っても違っても大いに盛り上がり白熱した「話す・聞く」時間となった。

5.国語科「何に見えるかな」での実践

2年生の国語科の「話す・聞く」の単元である。ある形が何に見えるか、思いついたことを話したり質問をしたりして話し合うことをめあてとする。

(1)マインドマップで想像を拡げる

思いついたことをさらに詳しくするためにマインドマップを用いてみた。教科書の矢印の形から思いついたことをできるだけたくさん書き、その言葉をいくつかつないで、よりおもしろいものにしていく。

例)海の深いところで道案内しているイカ

- イカの形の宇宙人の家で、空を飛ぶ

- 宇宙を飛び回るロケットみたいなコマ

- 回して数を決めるルーレットの針

- 1回回したら1年もどるタイムマシンの針

- モモンガが翼を拡げて飛んでいる

- 空がきれいだと矢印みたいに教えている家

- キノコの形の鉛筆

など、おもしろい見方ができていた。

(2)コンピュータ教室で発表会の流れ

聞く側の色の3択は

赤…なるほど、おもしろい

黄…まあまあわかる

青…あまりおもしろくない

この3つに加えて

緑…よくわからない、聞こえなかった

『SKYMENU Pro』で教員機から全学習者機に自作コンテンツを送り、発表の前に全員白にして一人ずつ発表した【図3】。

初めは、発表を聞いてから全員が色を選択し終わるまでスクリーン画面を伏せていたのだが、時間がかかるので、全てオープンで発表の最中から色を選ぶようにした。発表の後に質問タイムをとり、その受け答えから考えを変えても良しとした。赤色に変わる場合もあり、青色に変わる場合もあった。

(3)たくさん赤い色をもらおう

出そろったら赤い色をみんなで数える。やはり詳しく言えない児童の評価は高くない。また、あまりにも想像力をはたらかせすぎたものも低い傾向があった。みんながよく知っているもので、ひとひねりした見方をした児童には高い評価が下されるようだった【図4】。

(4)声が小さくて聞こえにくい時には

声が小さかった発表には容赦なく緑色である。しかし、スクリーンを見て自分で何度も言い直すことができる。「もう一度言ってください」と言われなくてもほとんどの児童が自分で声の大きさを調節して言うことができた。それでも聞こえない児童には他の児童からアドバイスがとんだ。

主なアドバイスは

「もっとしっかり立って言った方がいいと思います」

「スクリーンを見ないでこっちを向いて言った方がいいと思います」

「休み時間みたいに大きな声を出して」

「姿勢が悪いからダメねんて」

「もっと自信を持って言えばいい」

などであった。

6.事後のアンケート

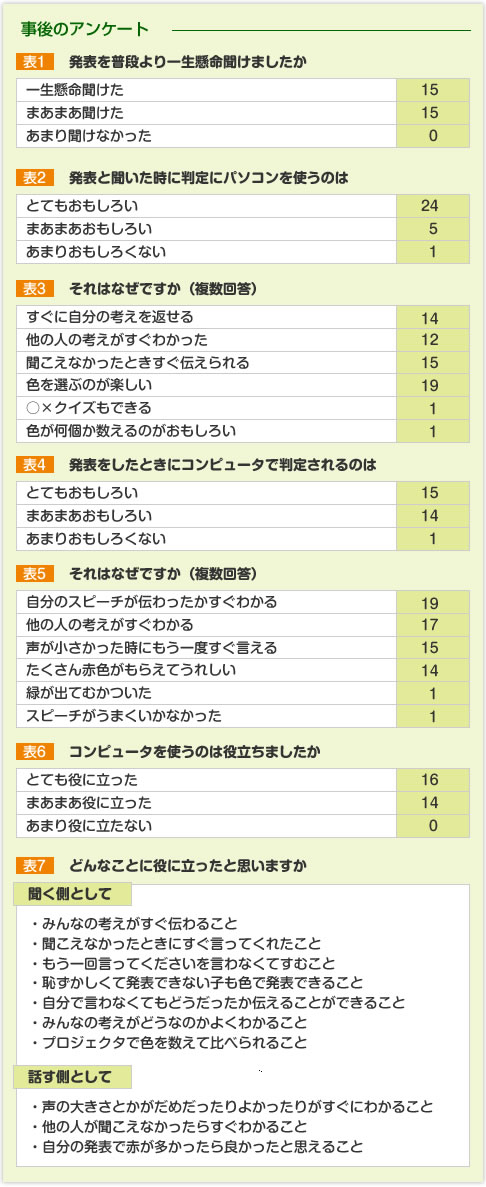

事後のアンケートは30人から回収した。

なお表3、表5の項目はこちらで用意した。表7は自由筆記である。

7.考察

事後のアンケートから見るとこの相互評価の方法に対して、多くの児童がおもしろいと感じているので、総じて良かったと言える。

(1)普段よりよく聞けた

表1より、半数の児童が普段の発表より一生懸命聞けたとしているのは良かった。

自分の発表以外は聞く側なのだが、必ず色を決めなければならず、聞く方は大変だったと思う。普段から油断して聞き逃してしまう児童が多いのでなおさらである。聞かざるを得ない状況に追い込んだことは確かだが、それが持続したことから聞く意識は高まっていたと言って良いだろう。

(2)聞こえにくいときに役に立つ

表2より、「聞こえなかったときにすぐ伝えられる」ことに良さを感じている児童が半数だった。

聞こえにくい発表の時でも相手に気をつかって、普段なら「もう一度」の声を出せない児童も堂々と緑を示し、もう一度言ってもらうことできるのは、気の弱い児童にとってありがたい仕組みかもしれない。 役に立ったと答えた児童にとって、自分の声をどのくらい出せば良いかの目安を知ることができたのではないだろうか。

(3)一目瞭然で自分の評価がわかる

これまで挙手などで「おもしろかった」などの意思表示させることが多かったが、数えるのに時間がかかったり、また合計人数が合わなくて数えなおしたりと大変だった。

しかし、この方法では数えるのは非常に簡単で早かった。その分少しではあるが質問や感想を言う時間も増えた。色別にしたことで見た目も楽しく、めあてをもちやすかったと思われる。

8.まとめと今後に向けて

(1)すぐわかることの良さ

聞く側も話す側も、とにかくすぐ反応が見え、みんながわかることがこの『SKYMENU Pro Ver.10』を使った相互評価の方法の良さである。何かを発表するときアナライザのように使えることがわかった。

相手や周りの反応が見えると、コミュニケーションも取りやすくなる。相手に自分の考えがわかってもらえると安心して次の話をしやすい。そして、どうしてそう思ったのか、自分と同じ考えなのか違う考えなのか理由を聞いたり話したりしたくなる。話し合いが活発になったのは聞き合う場を、すぐ目に見える形で保障したからだと思われる。

(2)すぐわかることのこわさ

即時性というのは確かに意欲につながりやすいと言えよう。

しかし、即答するのが苦手でじっくり考えたい児童も中にはいるだろうし、逆にじっくり考えさせたい場合もある。よくわからないままその場の雰囲気で軽く反応してしまう危険性も十分考えられる。今回の発表も「よくよく考えてみたらとてもおもしろい」と思われる内容も少なからずあった。

即答するのが苦手な児童の場合、急かされるのは苦痛もしくは意欲が低下するということも有り得る。

このさじ加減を教師ができるようにならなければならないと思う。

(3)今後に向けて

今回の実践した単元は「意欲をもって話すこと・聞くことができること」がめあてであったので、どの児童も十分できたと思うが、今後は、いろいろな場面で、特に「話し合いを深めるきっかけ」になるようなしかけとして使ってみたいと考えている。