姫路市立安室小学校は、以前から活用されていた電子黒板ユニット付きの大型ディスプレイや教材提示機などに加えて、平成25年度に児童用のタブレット型端末が整備されました。「伝え合い 認め合い 高め合う授業の創造」をテーマに、ICTを活用した授業研究に取り組まれています。また、平成27年には「Microsoft Showcase Schools」(以下、ショーケーススクール)の認定を受けて、さらに活用が進展。同校の取り組みについて吉田 雄一郎教諭に伺いました。

姫路市立安室小学校は、以前から活用されていた電子黒板ユニット付きの大型ディスプレイや教材提示機などに加えて、平成25年度に児童用のタブレット型端末が整備されました。「伝え合い 認め合い 高め合う授業の創造」をテーマに、ICTを活用した授業研究に取り組まれています。また、平成27年には「Microsoft Showcase Schools」(以下、ショーケーススクール)の認定を受けて、さらに活用が進展。同校の取り組みについて吉田 雄一郎教諭に伺いました。

「ICTで教育を変えたい」という強いビジョンを持ち、授業においてICTを日常的に活用し、実践を広めようと取り組まれている学校を、米マイクロソフト社が選出しています。平成27年度には、世界で約150校が選出され、日本からは6校が選出されました。

http://aka.ms/ssj

姫路市は小中学校全104校に共通のICT環境を整備

姫路市では、市内104校すべての小中学校の普通教室に大型ディスプレイ、教材提示機、指導者用コンピュータとあわせ、各校一定数の Windows タブレット型端末、クラウドサービス Office 365 Education、授業支援ソフトウェアを整備し、小中一貫教育と連携した教育の情報化を推進しています。本校にも、グループでの活用を想定した、児童4人に1台のタブレット端末が整備されました。

本校では、「伝え合い 認め合い 高め合う授業の創造」を研究テーマに、研究教科を算数科に焦点化。「活用を意識した授業づくり」という視点で研究を進めていくなかで、授業にICTを取り入れながら活用してきました。

ショーケーススクール認定によりICT活用が前進

平成27年1月には、米マイクロソフト社からショーケーススクールの認定を受けました。この認定から1年を通じて行ったさまざまな取り組みによって、本校のICTを活用した授業は大きく前進したと感じています。

平成27年1月には、米マイクロソフト社からショーケーススクールの認定を受けました。この認定から1年を通じて行ったさまざまな取り組みによって、本校のICTを活用した授業は大きく前進したと感じています。

また、4月に米国シアトルのマイクロソフト本社に87か国から250名の先生方が集い、開催された世界大会「Microsoft Global Educator Exchange」に参加しました。

この研修会では、基調講演やグループ交流などが行われたほか、国籍が違う先生方が1つのグループを構成し、協力しながら授業づくりを行う課題にも取り組みました。

このとき、現地の学校にも訪問させていただいたのですが、子どもたちが「将来どうなっていきたいのか」という明確なビジョンを持ち、学ぶ意義を真剣に考える姿を目の当たりにして、大変感銘を受けました。

この研修は、「どうやってICT活用を推進するか」ではなく、子どもたちの未来のために「どのような力を身につけさせるか」という観点を再確認するきっかけとなりました。

タブレット端末を使った算数科の取り組み習得したことの「活用を意識した授業づくり」

1時間のなかで学んだことを活用する

本校の算数科における「活用を意識した授業づくり」は、問題解決型の授業づくりを基盤としています。よくある問題解決では1つの問題を1時間を使って解決する流れになると思います。本校では、習得して終わりではなく、学んだことを実際に活用し「より豊かに学ぶ」「よりよくわかる」「学習内容が生きて働く」ことをめざして、1時間の中で図のような「2段階の解決」を行っているのが特徴です。

基本的な組み立てとして、<解決1>に個人で取り組み、その解決方法を全体で共有します。さらに<解決2>では、習得した方法を使って自力で問題解決に取り組み、それをペアやグループで意見交流します。これは、<解決1>で習得したことを<解決2>で活用し、さらに少人数で言語活動を行うことで考えを深めることを狙いにしています。説明する子どもは、わかりやすく伝えようとすることで「わかり」が深まり、説明を聞く子どもは、自分とは異なる視点に触れることで「気づき」につながります。

考えの共有や意見交流の場面で

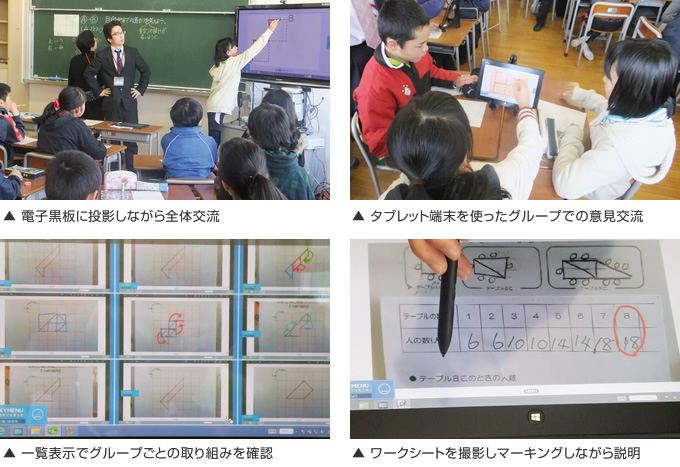

教師がタブレット端末を使うことで「興味・関心をひきつけたり、わかりやすく見せたりする」だけではなく、子どもたちが「自分の考えをよりわかりやすく伝えるためのツール」としても活用しています。

以前は、全体で交流する際には教材提示機を、ペア・グループで意見交流する際には小さなホワイトボードなどを使うことが多かったのですが、現在はタブレット端末と授業支援ソフトウェア『SKYMENU Class』を活用しています。

[マーキング]機能を使えば、ワークシートの上に描いた線を何度も描きなおしながら考えが深めていけます。また、考えを全体で交流する場面では、個人で問題解決に取り組んだワークシートを[カメラ]で撮影して、[投影]機能で電子黒板に映し出して発表させたり、電子黒板に直接マーキングしながら説明させたりしています。

例えば、さまざまな図形の面積を考える授業では、自分で3cm2になる図形を考えさせ、子どもたちが考えた図形の中から発展課題にふさわしい図形を選び、教員機の[カメラ]で撮影。その画像をほかの子どもたちのタブレット端末に[画面転送]し、この図形が「3cm2になっていることを説明してみよう」といった取り組みを行いました。

そのほかにも、ペア・グループで問題解決に取り組んでいるときや、意見交流しているときには、[一覧表示]機能で各タブレット端末の画面を電子黒板に映し出しておけます。そのなかで、よい考え方をしている子どもがいれば、その子どものタブレット端末の画面を拡大表示して、すぐに全体に共有することもできるようになりました。

考えを伝えるのが苦手な子どもも

当初は想像していなかった効果の一つとして、意見交流の場面でうまく説明できないため支援を必要としていた子どもに、顕著な変化がありました。

これまでは、自分で図を描こうとすると手が止まってしまったり、言葉で説明しようとしてもうまくまとめられなかったりして、なかなか自分の考えを伝えられなかったのですが、タブレット端末を使うと、さまざまなツールを駆使してとても上手に説明できるのです。そのことで周りの子どもたちの反応が変わり、本人も自尊心が持てるようになり、学級の中で新たなつながりが芽生えています。このような、子どもたちの新たな資質の発見は、何よりも大きな成果だと感じています。

TV会議システムを使った遠隔交流の取り組み夜間中学校との交流を通じて「学ぶ意義」を考える

海外の暮らしや福島県の防災について学ぶ

ICT活用の新しい取り組みとして、TV会議システムを使った遠隔交流授業を行いました。はじめはフィジーに在住している青年海外協力隊の卒業生から、現地の暮らしや子どもたちの様子を教えてもらいました。また、福島県の新地町立駒ヶ嶺小学校との交流授業では、福島県と兵庫県の防災の取り組みについて交流しました。

ICT活用の新しい取り組みとして、TV会議システムを使った遠隔交流授業を行いました。はじめはフィジーに在住している青年海外協力隊の卒業生から、現地の暮らしや子どもたちの様子を教えてもらいました。また、福島県の新地町立駒ヶ嶺小学校との交流授業では、福島県と兵庫県の防災の取り組みについて交流しました。

こうした遠隔交流の取り組みによって、子どもたちもつながる喜びを感じ、興味・関心が高まったと思います。

しかし、一度きりの交流ではどうしても発表会になってしまうため、さらに「学びを深める」という観点を加えて、発展した取り組みを行うことにしました。

TV会議システムの活用により何度も交流が重ねられる

道徳の授業で「『学ぶ』ということ」を考える機会として、戦後も学校に通うことができなかったため文字の読み書きができず、大変な苦労をされてきた尼崎市立成良中学校琴城分校(夜間中学校)の生徒の皆さまとの交流を行いました。まずは、関係を深めるための事前交流として生徒の皆さまが本校に来校され、ご自身の体験を話してくださいました。夜間中学校の皆さまは苦労をされてきただけではなく、今改めて中学校に通うことで、学ぶことの大切さや楽しさを実感されています。資料を通した学習とは違い、生身の体験に触れて、子どもたちも深く感じるものがあったようです。

道徳の授業で「『学ぶ』ということ」を考える機会として、戦後も学校に通うことができなかったため文字の読み書きができず、大変な苦労をされてきた尼崎市立成良中学校琴城分校(夜間中学校)の生徒の皆さまとの交流を行いました。まずは、関係を深めるための事前交流として生徒の皆さまが本校に来校され、ご自身の体験を話してくださいました。夜間中学校の皆さまは苦労をされてきただけではなく、今改めて中学校に通うことで、学ぶことの大切さや楽しさを実感されています。資料を通した学習とは違い、生身の体験に触れて、子どもたちも深く感じるものがあったようです。

そして後日、交流を通じて学んだことを発表する授業で、TV会議システムを使って成良中学校と遠隔交流授業を行いました。子どもたちが、前回の交流から感じ取った「学ぶことの意義」について発表する様子をご覧いただき、さまざまな感想や激励の言葉をいただくことができました。

一度の交流だけではなく、重ねて交流することで考えを深めていけたと感じています。子どもたちも「学べることは幸せなんだとわかった」「勉強は人を笑顔にするものだと教えられた」と感想を寄せてくれました。

こうした遠隔交流授業によって、普段は触れることがない遠い場所にある学校や社会とつながることができ、子どもたちの世界が広がります。それに相手がいることで現実味を伴って感じることができ、自分にとっても身近な問題だと素直に受け入れながら学べたように思います。

授業中にも手早く接続できる使いやすさ

TV会議システムとして、今回は「Skype」を使いました。

「Skype」を起動すれば相手先と簡単に接続できるので、授業中でもすぐに使えます。もちろん、もともとは1対1のコミュニケーションツールですので、交流授業で使う場合には集音マイクを使い、それを大型ディスプレイのスピーカから離したところに置いたり、教室全体が映るようにカメラの位置を調整するといった工夫は必要ですが、映像や音声については十分に活用できる品質だと思います。今後は、授業のどの場面で活用すれば効果的なのかを校内で共有することで、ほかの先生方にも実践を広げていきたいと思っています。

本校では、平成27年はショーケーススクール認定が後押しとなり、多くの成果を得ることができました。今後は単発の実践ではなく、子どもたちの発達段階に応じて情報活用能力が育成できるように系統立てたカリキュラムを作り、学校全体で活用を広げていきたいと考えています。

マイクロソフト社が無料で提供するコミュニケーションソフトウェア。「Skype」を使う人同士であれば、世界中の誰とでも音声通話やチャットが行えるほか、Webカメラを使用することでビデオ通話が可能になります。近年はスマートフォンやタブレット端末でもアプリケーションが用意されており、さまざまに活用場面が広がっています。

(2016年3月取材 / 2016年6月掲載)