相模原市は、全国に先駆けて学習用コンピュータや学校間ネットワークの整備、教員1人1台の校務用コンピュータの整備などを行われています。

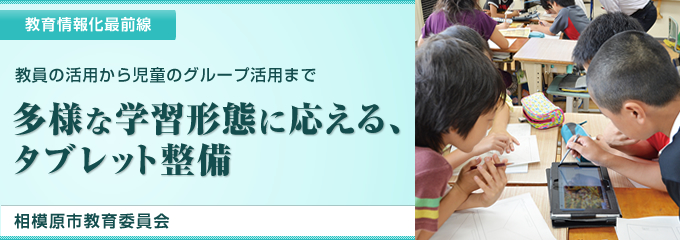

相模原市は、全国に先駆けて学習用コンピュータや学校間ネットワークの整備、教員1人1台の校務用コンピュータの整備などを行われています。

昨年度から、タブレット端末の導入を開始。今年度で2順目の整備を迎えられ、来年度以降も継続的な整備を検討されています。同市のタブレット端末整備の計画や整備のポイントについて、相模原市立総合学習センターの岡部 竜生 指導主事に伺いました。

調べ学習用コンピュータをタブレット端末に

当市は、平成17年からICT活用教育支援ソフトウェア『SKYMENU Pro』を市内小中学校で利用しています。平成20年からは、コンピュータ教室をノートPC40台で整備。平成23年からはシンクライアント環境でノートPCを整備し、各教室のネットワークを使い、持ち運んで利用することも可能になっています。

当市は、平成17年からICT活用教育支援ソフトウェア『SKYMENU Pro』を市内小中学校で利用しています。平成20年からは、コンピュータ教室をノートPC40台で整備。平成23年からはシンクライアント環境でノートPCを整備し、各教室のネットワークを使い、持ち運んで利用することも可能になっています。

また、コンピュータ教室に加えて、調べ学習用コンピュータとして可搬型ノートPCを市内全小中学校に数台ずつ整備していました。

しかし、これらのノートPCは、3順目の整備を迎えた校務用コンピュータと比較して、十分に活用されていないことが課題でした。

そこで、教員にとってより使いやすい環境を整えるために、昨年度より、調べ学習用コンピュータを、ノートPCよりも持ち運びが容易で、タッチ操作で手軽に操作ができる「タブレット端末」に変更することにしました。

タブレット端末のOSは、既存の校務用コンピュータとの連携やこれまで教員がMicrosoft Word、一太郎などで作成された「デジタル教材」などの資産を生かすことを考え、Microsoft Windowsを選定しました。

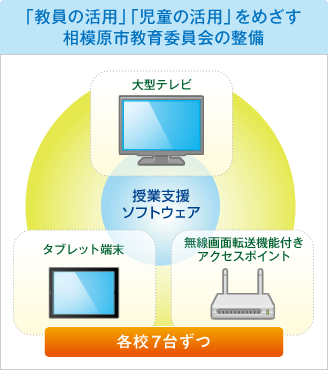

当市では、各教室に大型テレビを配置しています。そこへ無線LANで映像の投影を可能にするため、「無線画面転送装置」も併せて整備しました。

各校にタブレット端末と無線画面転送装置を整備

昨年度は、市内小学校21校に対して各校へタブレット端末を6台、無線画面転送装置を1台、アクセスポイントを1台という内容で整備を実施しました。これにより、インターネットを利用した調べ学習を行ったり、教員が作成したデジタル教材を大型テレビに投影したりすることができるようになりました。

今年度は、市内小学校28校にタブレット端末を各校7台、無線画面転送装置とアクセスポイントは、両方の機能を備えた「無線画面転送装置付きアクセスポイント」に変更し、こちらも各校に7台整備しました。これにより、タブレット端末画面を大型テレビへ投影できる機会が増えます。

今年度は、市内小学校28校にタブレット端末を各校7台、無線画面転送装置とアクセスポイントは、両方の機能を備えた「無線画面転送装置付きアクセスポイント」に変更し、こちらも各校に7台整備しました。これにより、タブレット端末画面を大型テレビへ投影できる機会が増えます。

併せて、タブレット対応授業支援ソフトウェア『SKYMENU Class』を導入しました。児童6グループにタブレット端末を1台ずつ配付し、教員が1台を活用し、教員が児童の状況を把握しながら授業を展開できると考えています。

教員だけでなく、児童もICTを活用する

当市では、タブレット端末を「教員が使える」「子どもが使える」「みんなが使える」ことをめざしています。そのため、「教員の活用」と「児童・生徒がグループで1台の活用」の2つのスタイルでの活用の実現をめざして整備を進めています。

「教員の活用」は、タブレット端末を各教室にある大型テレビに無線画面転送機能付きアクセスポイントを介して接続し、教材提示などに使うことを想定しています。教員がタブレット端末1台と無線画面転送機能付きアクセスポイント1台を教室に持ち運べば、簡単に実現できます。今年度導入28校には、7台ずつ整備したので、7教室で同時に利用できます。

「児童がグループで1台の活用」は、タブレット端末7台と無線画面転送機能付きアクセスポイント1台を教室に持ち込むことで実現できます。

教員のICT活用スキルや実践の形はさまざまです。『SKYMENU Class』は、このような2つのスタイルで柔軟に活用することができます。あくまで教員1台のタブレット端末活用をベースにしながら、児童が協働学習などでタブレット端末を活用するといった発展的な授業の形にも対応できるなど、学校で柔軟に運用できる環境をめざしました。

授業支援ソフトで児童の「思考」を把握

タブレット端末の有効活用には、教員がより少ない操作で、素早く、教室の大型テレビに投影できることが必要です。大型テレビと無線画面転送機能付きのアクセスポイント、授業支援ソフトウェアを組み合わせることで、児童のノートやプリントを[カメラ]機能で撮影して拡大提示したり、インターネットで検索した内容をわかりやすく紹介したりすることに活用できると考えました。

そして、授業支援ソフトウェアを介して教員機と学習者機を接続すれば、より双方向性のある授業を展開できます。学習者機への教材の一斉配付・回収や、教員機での学習者機画面の閲覧、紹介したい児童の画面を大型テレビに素早く転送して発表などの活用が考えられます。

特に、児童が書き込んでいる様子を教員機で把握することで、児童の「思考」の状態をリアルタイムに知ることができます。これまでにない画期的な変化だと思います。

さらに児童の画面一覧を大型テレビに映し出すことで「教員と児童」だけではなく、「児童と児童」でお互いの考え方を共有しながら学ぶという、学びの深まりにつながると期待しています。

タブレット端末、PC教室、校内のICT機器の有効活用を

各グループにタブレット端末を渡して行う場合、それぞれの考えを出し合い、まとめ、説明するといった、協働的な学習が期待されます。

しかし、タブレット端末は、多数で囲むと画面の大きさの都合上見えづらく、操作を行う児童、行わない児童ができて、学習参加に偏りが見られることが懸念されます。児童が基本的なICTの活用スキルを身につけ、個でじっくりと考えを表現するなどの場合には、やはり1人1台のコンピュータが整っているコンピュータ教室が有効です。

当市では、タブレット端末とコンピュータ教室のネットワークを連携させています。例えば、コンピュータ教室でまとめた資料を、普通教室でタブレット端末から引き出して、グループで話し合いながら練り上げたり、発表したりするといった活用が可能になります。

そのような活用の仕方を含め、教員が各校に整備しているICT機器それぞれのよさを知り、うまく組み合わせて授業で有効に活用するために、さまざまな研修を行っています。

教材・教具それぞれのよさを生かした授業、タブレット端末もその1つ

タブレット端末は、多機能で、一見何でもできるように思えますが、少なくとも現時点ではすべての機能が「中途半端」ともいえます。例えば、タブレット端末のカメラ機能は、ハイスピードカメラのような高速撮影はできません。「器用貧乏」にもなりかねないタブレット端末を、授業の中でどのように有効に使っていくのか。それは、教員がタブレット端末の活用を積み重ね、タブレット端末の「よさのポイント」を知っていくことが必要だと思います。

まずは、タブレット端末と無線画面転送装置を教室に持ち込み、大型テレビに教材を提示するなど、「教員が使える」ようになることを期待しています。その後に、児童にも配付して活用し、協働学習で使うことができるように広げていってほしいと考えています。児童にタブレット端末を活用させる授業に対して、教員から不安の声などを聞きますが、タブレット端末も数ある教具の1つであると考えています。教材、教具それぞれの特徴や効果を把握することで、タブレット端末をなぜ使うのかが見えてきます。タブレット端末を日常的に活用し、特徴を知り、自信をもって授業に臨んでほしいと考えます。

「ボトムアップ」で進めるICT環境整備

当市では、タブレット端末に関わる研修を3種類行ってきました。

まずは、タブレット端末導入時の講習です。導入全校でコンピュータアドバイザーが実施し、教員がタブレット端末を1台活用して、授業をする際に必要となる基本的な操作を中心に学びました。

次に、各校から1名ずつ参加してもらい、集合研修を実施しました。主に授業支援ソフトウェア『SKYMENU Class』の習得を中心に行い、「教員の活用」からステップアップした「児童がグループで1台の活用」を想定した研修内容としました。教員機で学習者機の画面を一覧表示させて確認したり、複数の学習者機画面を大型テレビの画面に並べて表示させて比較したりするなど、一歩踏み込んだ使い方を学びました。

3つ目として、希望者を対象にした研修を、今年度は7回、放課後となる16:00~17:00の1時間で行ってきました。内容は、タブレット端末の基本操作や教材作り、教員の情報共有などです。

さらに、当センターの職員が各校に訪問して研修を行う「訪問サポート研修」も半数以上の学校で行い、タブレット端末だけではなく、ICT機器の積極的な利用を呼びかけてきました。

当市では、今後も教員とともに一歩一歩ICT機器の活用を進め、学校からの声を大事にしながら、ボトムアップでICT環境整備を進めたいと思います。

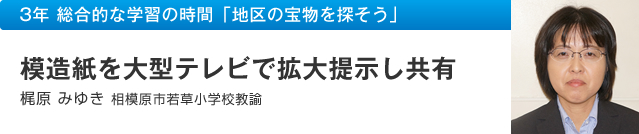

集めた情報を吟味し、わかりやすく伝える

本単元は、若草地区を調べ、その良さを学習発表会で2年生に向けて発表する活動に取り組みました。地区を大切にする心情を養うことや、相手により分かりやすく伝えるために、集めた情報を吟味し、情報を取捨選択する力を身につけさせたいと考えました。

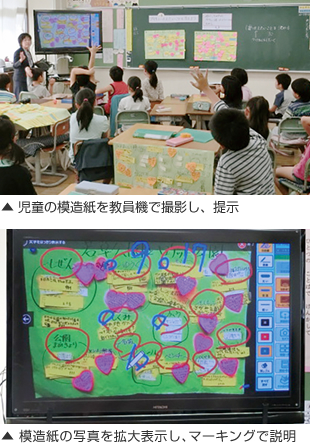

前時までに、課題別グループに分かれ、集めた情報を「付箋」に書いて模造紙に貼り付けてまとめていました。本時は、学習発表会の発表時間が10分と短いことから、より伝えたい情報をグループで話し合わせて、吟味させました。

前時までに、課題別グループに分かれ、集めた情報を「付箋」に書いて模造紙に貼り付けてまとめていました。本時は、学習発表会の発表時間が10分と短いことから、より伝えたい情報をグループで話し合わせて、吟味させました。

見えにくい模造紙上の付箋が、大型テレビの画面に大きく映されるので、児童たちも分かりやすかったようで、その後の話し合いが充実しました。

教員のタブレット端末活用、日常的に

本校では、各学年に「タブレット端末」と「無線画面転送機能付きアクセスポイント」が1台ずつ割り当てられており、3学年は2クラスで交代しながら活用しています。

私はICT活用は得意ではありませんが、児童のノートやワークシートを撮影して大型テレビに提示し、マーキングしながら示すことを、ほぼ毎日行っています。机間指導をしながら、よい意見を紹介したり、示したい情報をインターネットで素早く検索して紹介したりできることを非常に便利に感じています。

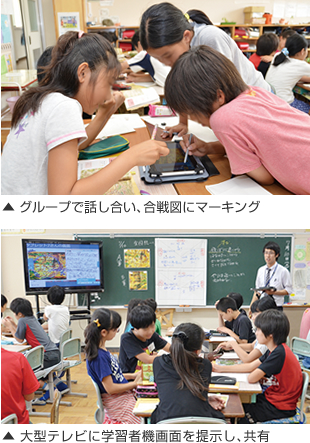

各グループの進捗を確認でき、適切な指導に役立つ

本時、グループ1台のタブレット端末と『SKYMENU Class』を活用しました。教員機から学習者機に長篠の戦いの合戦図の画像を配付し、合戦図を見て気づいたことを[マーキング]機能で書き込ませました。

本時、グループ1台のタブレット端末と『SKYMENU Class』を活用しました。教員機から学習者機に長篠の戦いの合戦図の画像を配付し、合戦図を見て気づいたことを[マーキング]機能で書き込ませました。

教員機の画面で、各グループの書き込み内容をリアルタイムで確認できるので、進捗が遅いグループがあれば適切な指導を行えました。

また、グループごとに気づいたことを「デジタルワークシート」でまとめさせ、発表させました。教員機から1タップで各グループの画面を大型テレビに投影して示せるので、児童は自席から順にテンポよく発表できました。

教員機では、各グループの書き込み内容が手に取るようにわかるので、紹介したい例があればすぐに投影して共有できる点も便利だと思います。

教員、児童ともに慣れが必要

授業の中でタブレット端末をさらに有効に活用するには教員、児童ともに「慣れ」が必要だと思いました。便利なこと、不便なことを理解し、「この場合はタブレット端末を使おう」「この場合は本や紙を使おう」といったように、最適な手段を児童たちが取捨選択しながら課題を解決する力を身につけてほしいと考えています。

本時、表現が苦手な児童が、タブレット端末の助けを借りながら、友だちに伝えようとする姿勢が見受けられました。タブレット端末の一つの効用だと思います。

(2014年12月掲載)