1人1台の学習者用端末の整備を進めるにあたり、これまでのPC室で培われてきたさまざまな運用方法では対応できないことがたくさんある。総務省フューチャースクール推進事業の事例を基に、これらの環境整備をどのように進めていけばよいかについて述べる。

1人1台の学習者用端末の整備を進めるにあたり、これまでのPC室で培われてきたさまざまな運用方法では対応できないことがたくさんある。総務省フューチャースクール推進事業の事例を基に、これらの環境整備をどのように進めていけばよいかについて述べる。

中川斉史(徳島県東みよし町立足代小学校 教諭)

全校児童一人一人に1台のPC端末が配られるということは、これまで学校で常識だった共用PCという考えがなくなり、完全にパーソナルな状態のPCを校内で利用することになるということである。そのため、いわゆる各端末を制御するための授業支援システムやPCの保管方法、アプリケーションの管理方法等これまでの常識は通用しない。

特に校内では、PCを利用する場所と利用者の関係に加えて、指導者の組み合わせが複雑になってくる。例えば、5年1組の子どもたちの授業を、4年2組の先生が、音楽室で授業するというような条件を考えてみる。その時間4年2組の子どもたちは、別の教室でまた別の先生の授業を受けており、それぞれの教室でその授業担任が子どもたちのPCを管理できなければならない。ここでいう管理というのは、つまり端末画面をモニターしたり、授業で利用するファイルを転送して結果を回収したりするといった作業のことである。

こういったことが、無線LANを使って、簡単に切り替えることができないと非常に不便である、というか学校での授業が成立しないし、そのようなシステム構築はしてはならない。

このように、ただ単に端末の台数が増えるという単純な話ではなく、そこで考慮すべき項目は非常に多くなるはずである。総務省フューチャースクール実証校で行われた実践の中から、1人1台端末の環境について述べる。

通常、普通教室に一人一人の端末を保管することになるが、その際出し入れが問題になる。子どもたちは授業時間の合間を使って、次の授業のために、自分の端末を取り出す。あるいは、授業中に急に必要になって、自分のPCを取り出す。

これまでも絵の具セットや習字道具等、授業中に必要なものをロッカーから取り出して用意したり、まとめて置いている場所から取り出したりする場面は多かった。しかし、PC端末は年間を通じて取り出す必要があるし、一日の内に何度も出し入れをすることも多くなる。そのため、出し入れはできるだけ効率化を図ることが大切である。

教室の保管庫(写真1)は、充電庫を兼ねている。現在のタブレットPCでは、バッテリでの稼働時間がせいぜい3時間程度なのと、本体の厚みや大きさが結構あるので、自分の机の中にしまうことができない。そういった理由から、どうしても使わないときは、保管庫へしまう必要がある。取り出しの際の渋滞列(写真2)の発生回避やスムーズな取り出しのためにも、並んで取り出す際のルールが必要である。

日々授業をしていると、結構頻繁に充電庫からの出し入れが生ずる。そしてその度ごとに端末のACアダプタ部分の抜き差しの回数が増える。実証実験が始まってまもなく3年が経とうとしているが、それらの強度や耐久性に限界が見えてきた。特に急いで片づけるとき等は、慌てるあまり、深く挿せていなかったり、他のPC番号のコードをつないでしまったりして、気づかぬまま未充電になっていたこともあった。

この充電庫にはタイマーがついており、10時間程度で電源供給がストップする。普通教室での運用ということを考えると、これは安全性を考慮した仕様であるが、ハッピーマンデーの多い最近では3連休明けには、丸々給電ストップが2日間続くことになり、放電がかなり進んでいることもある。

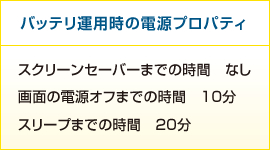

PC端末は、必要なときにすぐに起動し、またすぐに終了できることが大切である。何かをするためにその準備の時間が必要な物は、授業の道具としてふさわしくない。整備されている端末のOSがWindowsである以上、素早い起動を実現するためには、シャットダウンでなく、常にスリープ状態になるよう運用する必要がある。そのため、実際の運用では、電源ボタンにスリープを割り当て、起動と終了には、電源ボタンを使用するようにしている。

PC端末は、必要なときにすぐに起動し、またすぐに終了できることが大切である。何かをするためにその準備の時間が必要な物は、授業の道具としてふさわしくない。整備されている端末のOSがWindowsである以上、素早い起動を実現するためには、シャットダウンでなく、常にスリープ状態になるよう運用する必要がある。そのため、実際の運用では、電源ボタンにスリープを割り当て、起動と終了には、電源ボタンを使用するようにしている。

データをどこに保存するかという問題は、先に述べた授業支援システムとも関連する内容であるが、そもそも、保存するという概念はこれから先必要なのかどうかということも考えていかなくてはならない。Gmailやクラウドに象徴されるように、ストレージ容量が無限のような環境が増えてきている現在では、「とりあえず保存」「無条件で保存」という考え方もあり得る。

ただ、現状それらは各アプリの考え方によるので、基本的には子どもたちには保存するドライブを設定し、それらを意識させる必要がある。本校では、各端末には、全校で使えるネットワークドライブがあり、用途に応じて使い分けている。子どもたちにとって、「保存」のイメージはあっても、「保存の場所」というイメージはあまり持っていない。そのため、ドライブ名の管理イメージや、利用法について適切な時期の指導が必要となる。

本校では現在のサーバOS等の環境から、次のようなドライブ構成とし、それぞれの属性を決めている。また、共有名についても、現実の生活からイメージできるよう工夫してつけた。

誰でも読み書きできるドライブを「ロッカー」と名づけ、読み込みだけができるドライブを「アイテム」と名づけた。これらは、それぞれ教室のロッカーと同じで、一応自分の場所は決まっているが、誰でも入れたり出したりもできるという意味である。また、「アイテム」は、保存したり消したりはできないが読み込むことはできるという意味である。

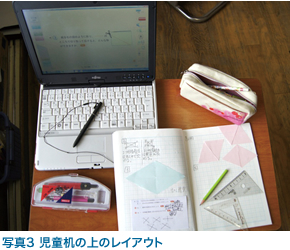

子どもたちが学習で利用している普通教室の机は結構狭く、端末も含めいろいろ置くと、作業スペースは本当に限られてくる(写真3)。

子どもたちが学習で利用している普通教室の机は結構狭く、端末も含めいろいろ置くと、作業スペースは本当に限られてくる(写真3)。

しかも姿勢正しく座り、常に体の正面にノート等を持ってこようとすると、うまくいかない。これは、端末が重たくて動かしにくいということとも関係している。紙の教科書であれば、作業しやすいようにレイアウトし、机から多少はみ出しても大丈夫である。しかし、PCとなるとそういうわけにはいかないのが現実である。

近年子ども用のタブレット端末は種類が増えてきており、その活用方法についても選択肢が増えている。逆にいうと、それらは、教師側にはっきりとしたポリシーがないと、かえって使いづらいものになる可能性があるともいえる。特に、普通教室での環境整備については、まだまだそれらを日常的に使うだけの環境整備がなされているとはいえず、総務省フューチャースクール推進事業等での成果を踏まえ、普通教室での利用を想定した環境整備の指針を早急に示すことが必要だといえる。

【参考文献】

・中川斉史ほか(2012)、「児童が普通教室で日常的にタブレットPCを使う上で考慮すべき事項について」、日本教育工学会第28回全 国大会講演論文集、CD-ROM

・中川斉史ほか(2012)、「児童が感じる学習者用タブレットPCの印象について」、日本教育工学会第28回全国大会講演論文集、CD-ROM

・山田智之ほか(2011)、「小学校の普通教室における適正な大型提示装置の配置に関する検討」、全日本教育工学研究協議会第37回 大会論文集、CD-ROM

(学習情報研究 2012年9月号から一部編集して掲載)

(2013年4月掲載)